即刻App年轻人的同好社区

下载

对生活说感谢

留心体会生活里的幸福和治愈,也会让自己更好,和即友分享最近想感谢的小事吧【本话题由 即刻x简单心理 联合发起】

2197人正在讨论,8.1万人浏览

相关圈子

记一件小事

33万名创作者在记录生活

心理学研究小组

50万名即友在发现心理学小知识

即友日记本

32万名即友在这里写日记

今天很开心

5.1万名即友已加入

今日小确幸

5.1万名即友已加入

动态

- 这种情况要警惕一种有毒的人格:自恋投射❗️ · 善良的人才会痛苦,因为总是从自身找问题,不断反省,不断改进,等待自己的却总是指责。你不明白:错的明明是ta,为何还要怪我?明明自己付出了很多,为何最后变成了最坏的人?这种自我怀疑真的很令人崩溃。其实有问题的不一定是你,了解了背后的缘由,就可以从泥沼中解脱出来。 · 心理学上有一个概念:“自恋型人格障碍”,这种人的典型特征是: ??迷之自信 ??喜欢幻想,觉得自己无所不能 ??对赞美成瘾,听不进反对意见 🍃缺乏共情能力,感觉不到对他人造成的伤害 ??嫉妒心强,看不得别人比他更优秀 ??常表现出一种高傲自大的态度 · 而他身边的人常常感觉:有苦难言,自我怀疑,能量耗尽。 · 自恋型人格障碍的人最厉害的一点是“自恋投射”,就是ta无法面对自己有问题的羞耻感和内疚感,所以ta永远不会承认自己的错误,反过来,因为这种心理防御机制太强,ta还要把这些糟糕的想法投射到别人身上,就是我们常说的倒打一耙,ta通过这种方式获得能量补给,保持感觉良好的状态。 · 如果你遇到了这样的人,一定要学会自我保护。你得明白,你没有错,是对方有bing。3⃣️个方法教你免受其苦: · 1⃣️不解释,不争论 · 当ta往你身上泼脏水时,不要解释,不要争论,不要掉进ta的陷阱。错不在你,没必要痛苦自责,你越是在意,越是解释,ta就越开心,因为ta知道这招有效,这会使你痛苦 · 2⃣️静静地看戏,借此机会了解真实的ta · 这种投射可以反映出对方内心真实的想法,ta指责你的,ta误会你的,其实都是ta自己内心的真实活动,ta怀疑你不忠,其实是ta自己有这个想法或行动,ta指责你一无是处,其实是ta认为自己一无是处。这种投射行为可以帮你更好的了解ta · 3⃣️不要反投射 · 就是不要去共情,去谅解,去给对方找理由,说,ta人其实还是好的,事实是这就是真实的他,这种人格已经成为ta的一部分,即使你被榨干了养分,也很难拯救对方。 · 所有的情绪的背后都是需求没有被看到、被理解、被认可,但伤害我们的从来不是别人的言行,而是我们内心的这些期待和幻想,这种不断的期待和失望中,变得备受打击,甚至陷入绝望,总以为对方会改变的幻想,会害了自己。 · 人各有命,我们需要适时放手,学会自我保护,不要去纠结,不要去纠缠。让花成为花,让树成为树,各自安好

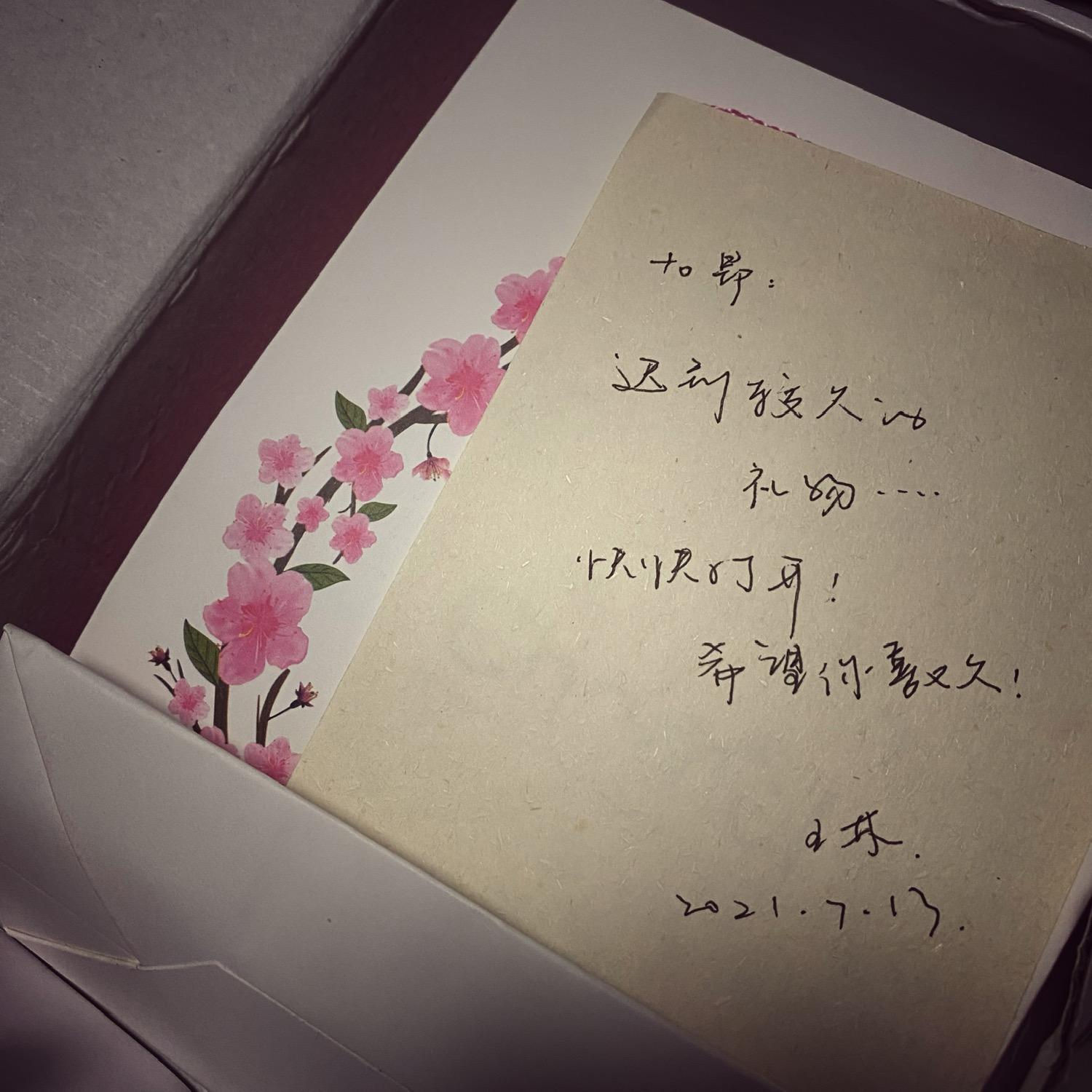

#对生活说感谢13 30 - 初中那会儿在百度贴吧认识了一个网友,我们聊得很投机,我还给对方寄过明信片,但一直没有见面,大概几年后就断了联系。

七八年后的今天,我们又加上了微信,当年我还是幼稚的初中生,如今已经是职场人了。

看到「失而复得的小心翼翼」,我想,也许人生就是这么奇妙。有的人终究只是过客,有的人在下个路口等我,有的人兜兜转转还是会重逢。

#对生活说感谢

58 170

58 170 - omg 半夜睡不着

瞧瞧我这什么记性啊

今天下午有朋友去买摩托车交强险

想着查查我的摩托车什么时候过期

不知位置在哪儿我从平安登到人保

不查不知道 一查吓一跳

4月就过期了😮💨已经不知不觉半年

过期了我还骑到海南环了一圈回来

我记得去年12123app要提醒

所以我心里就一直在等着它

十月份的时候有朋友问我哪里买保险

当时我都没想到我的是也该买了!!!

庆幸得是没有出任何意外🙁

老天保佑(🙏ˊᗜˋ*)

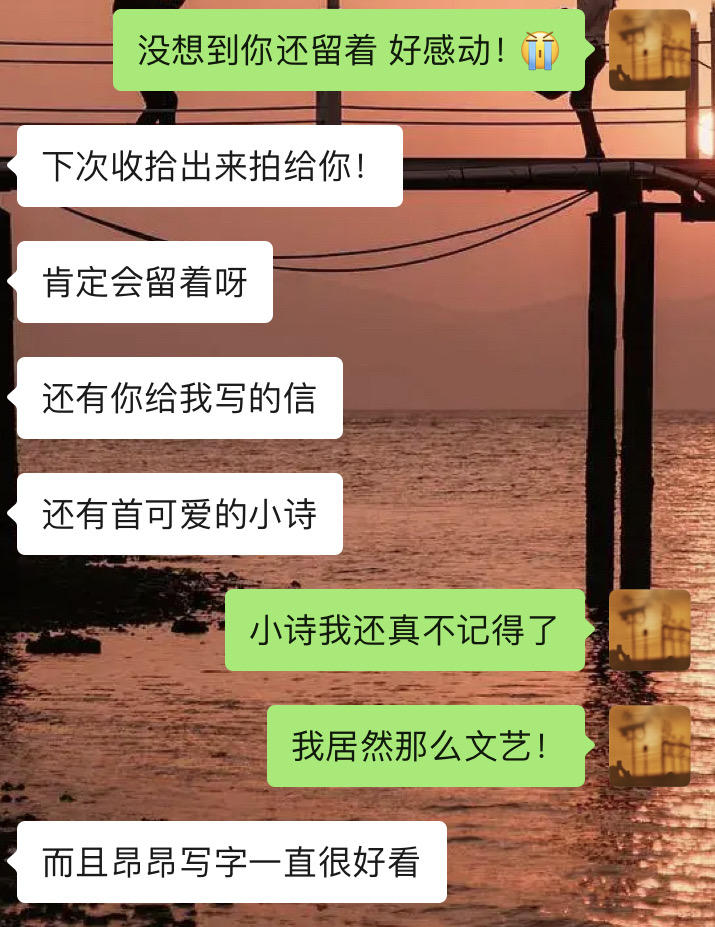

#对生活说感谢5 40 - 2022/3/4-2024/3/4 🏍️

眨眼小橙陪伴两年两万公里咯

于是这次给它安排一个大保健

1.eni全合成机油10W-50

2.NGK铱金火花塞

3.空滤

4.节气门清洗

5.倍耐力恶魔4

6.LED远光灯

7.竞技风挡

8.牌照架

9.极驭刹车片

#对生活说感谢

14 50

14 50 - 每天记录三个感恩/成功日记,活成彼此生命中的礼物🍬 Day 16 #对生活说感谢

1- 特别开心在孟岩和网球笨豆的播客里收获一句震撼的金句(如图),我的天,就是我需要的!现在我是反面:当别人为我喝彩时我依然孜孜不倦去看自己哪里需要改进。对人对己都习惯是 tough love。所以我会很需要别人持续不断地夸我,因为,每一次夸我其实我都没有听进去啊……累人!意识到了,就改!

2- 今晚冒着倾盆大雨见了客户,约定了协议,咨询也有条不紊地推进了。我还是很靠谱哒!

3- 「见透不畏途中」收获第2000个关注啦!

4- 我今天也真正理解了有时我以为我了解一个人,但并不是,我以为别人理解我,也并没有。但也没有关系,只是不同,多么有意思、美好的不同~

✨一个人不必失去激情和个性,坚持倾心做自己,终究会在宇宙中召唤出同频的人。

🪐当我可以和不确定性安然共处时,无限的可能性就在生命中展开了。(我今天可以)

9 60

9 60 - #对生活说感谢

三个多月没理发,波波头长长了,毛躁干枯又分叉,出汗后贴着脖子很热,于是周日晚起了兴致出门理发。

是比较突然的决定,没有提前预约美团上的理发店(当晚临时也约不到)。我对发型要求很简单,稍剪短些,恢复清爽短发就好。商场里窗明几净、帅哥排排坐、较为高端的那种美容美发店,对我来说是杀鸡用牛刀了(水平也不一定有多好,以前踩过坑)。相反,倒是想试试临街的理发小店。

于是乎,踏着夏末晚风,四处闲逛。

路过复旦大学生活区,临近开学,门口校园理发店排了不少年轻人,不想无聊等待,遂离开。

我住的地方其实有点偏,并不是生活气息浓郁的地带,周边是大高架和轰轰行驶的大卡车。还能顺利找到地方理发吗?导航搜了一家最近的理发店,若是也要排队那我认了。

走到高架桥下,偶然看见一间💈牌明显、其貌不扬、稍有老旧的“爱尚理发”。小小的店里空空无顾客,装修像是十几年前,复古怀旧,墙上贴着各式非主流发型海报,地面无头发,光线略微昏暗,只有一位大姐坐在前台听着有声小说,问了问价格,洗剪吹¥35,不贵呐正合心意。

洗剪吹的全程半小时,大姐除了刚开始询问我的需求,其他时间都尤其认真地剪发,我们交流很少比较沉默。大姐手法虽称不上特别专业,也是不错的,头发长度控制得刚刚好,我很满意。

支付、感谢、道别、离开。

想起刚进门时有瞥见玻璃门上的店面转租广告,希望下次我还能再来。地图上搜不到这家理发店,是缘分、是意外,超级喜欢生活的随机。1 00 - #幸福日记 #对生活说感谢

1.突然收到了之前帝都实习时成为朋友的RD老哥的疫情关心,超级感动hhh虽迟但到哈哈哈哈哈盲猜应该是帝都也开始在线办公了,于是就爱心传递去关心关心帝都的姐妹子辽❤

2.被大妈妈夸了夸厨艺?🤔哈哈哈哈哈

3.和双标难沟通的人就事论事地解决问题,即使自己相对敏感,对于外界带情绪的人也要逐渐修炼出钝感力!今天对于令人气愤的事(室友因为自己公司发东西,冰箱放不下,在不经过我同意的情况下把我冰冻的东西放到了冷藏结果坏了……还不告诉我……)也用非暴力沟通解决了问题。

4.知道旁友很lucky地赶上了魔都封城前回米国工作的飞机了,不用担心回不去啦4 00 - #幸福日记 #对生活说感谢

连着3场需求评审,从2点开到10点……嗓子都哑了……真的没想到产品会和老师有一天一样,会需要靠金嗓子喉宝度日……

自我安慰还是要找一找今天的开心点!

1.今天的UAP审核技术值班特别温柔耐心地给我解答了技术平台的页面交互,虽然交界的产品就没教我但是技术特别耐心5555

2.今天产品评审虽然累,但是技术侧大leader都积极承担问题,想办法给产品建议,还帮产品想到没有想到的方案,很感动!

3.今天供应链的一个临时代替本来该参加的常合作的技术老哥,超级温柔!爱了爱了!评审的时候还帮我说话!

4.老妈简直是我的日常小天使,天天发花的返图给我看……看到就开心!

4 00

4 00 - #对生活说感谢

感谢美丽的晚霞,感谢夏夜的微风。感谢孜孜不倦叫着的蝉,还有用勺子挖着吃的西瓜。感谢夏天。

感谢小猫,在家里互相追着打;感谢小狗,到家就冲过来对我跳跳。感谢出现在我生命里的生命。

感谢朋友24小时的守护和适时的责骂。感谢这些温柔的力量。

感谢我自己,每天都更爱自己一些。29 10 - #对生活说感谢

1.感谢我生命中出现的“你”

早上,一起培训的室友正和我随意聊着天,突然问我你家是不是也是xx区的,我说是呀。她又问你家住哪块,我说xxx,她说她也住那附近,我们两越说越觉得神奇。她问我认不认识xx,我说认识啊,还挺熟的,她说xx的老公和她以前是同事。

然后室友又说起她高中同学,高中毕业考了一个特别普通的二本,研究生翻盘进了清华,毕业后去了深圳,在深圳遇见了现在的老公,神奇的是她老公和她们是一个高中的。

我突然间感叹起人和人之间的奇妙缘分。我生命中遇见的任何一个人都是我该遇见的,每一个人在我的人生剧中都不是路人甲,都有遇见的意义,即使有些人突然消失了,但我仍然感谢遇见。缘在,尽力珍惜;缘灭,努力释怀。

2.感谢生活中出现的“小确幸”

应该说我一直以来都特别幸运,想要的东西都握在手中了,虽然有的来的慢一点迟一点,但得到时的那份感动与珍惜也会更强烈一些。当然,我不否认我一直以来也很努力,但有时努力也需要一点小幸运加持,事儿才能成不是,所以我心怀感恩。

昨天早上,我想去抢个看牙的号,因为一直拖着,我的智齿把前边的牙给顶了个🕳️,我想尽快拔了,但牙科的号我之前抢了半个月才抢上,本来没报希望,但意外抢了个只剩最后一个的主任号,不得不说是个小幸运。

3.感谢越来越爱自己的“我”

一直以来我都是一个特别自卑的女孩,胆小又敏感,甚至于别人说喜欢我的时候,我会本能的排斥,觉得这是一件不可能的事情,喜欢我什么呀......

但是最近我开始觉得我身上也有很多闪光点,比如昨天晚上要面对一屋子的陌生人发言,没有提前准备,本来以为自己会很紧张,但讲的时候竟然没有,而且引用生活中的例子结合说,效果也很好。

还有我性格很好,声音很甜。虽然像大家一样也会经常有容貌焦虑,但是近期我发现我也有自己的特点,比如说肤色真的挺白的,笑容也有亲和力,会被人夸眼睛大好看,看起来年纪好小啊,腰好细之类的......

关键是我还有一些喜欢不那么完美的“我”的朋友们,总不能眼睛瞎一块去了吧😂

慢慢的我会觉得自己也没有那么差劲儿,会感谢自己身上有那些好的地方,越来越喜欢这样的自己,也同样感谢喜欢这样自己的朋友们。

加油,你很棒,一定行。我梦见了那样的场景。 7 00

7 00 - #对生活说感谢

1.上半年打了场比赛,很痛苦,导师前期不管,后面疯狂改方案。周二给了一个方向,周三推掉,周四上午整改,晚上重来,周五下午三点提交。

周四的时候,我明确知道这个方案走下去只会死路一条。导师年纪大,有点认死理(老教师的通病),怎么说都不听,固执的按照自己的方向走,但他连题目都没读完整。我是很绝望的,尤其是前一晚通宵,改了两个版本来,没有完全按照导师的思路来,他已经不搭理我了。于是乎那天下午开会的时候,导师已经开始抛弃我这个组长直接对组员下命令了。

同师门的小姑娘看到我不对,过来安慰我,她说知道我压力大,但是我作为组长,应当要给大家一个信念,能赢的信念。她给了我很大的鼓励,生理期第一天,又要通宵,我见她脸色都在发白,但还是减持着说自己没事,于是站起来,又一次积极投入战场。但做的越多越绝望,越感觉前路无光。

我连着通了两天宵,整个人都不太好了,于是提议周五早上去看日出。日出是真的震撼,那一瞬间的治愈感是无法用言语形容的。机缘巧合下拍了图一的照片,这是我认为上半年最好的照片,也最打动我心。

后来就是早上开会和导师硬生生的吵了半个多小时,直到他真的发现自己理解错了题目,于是态度转变,于是我们为了不辜负自己,奋力产出。后来我开始放下很多事情,不再纠结不再犹豫。同门的小姑娘说,我比以前更乐观了。

2.去年疫情,宿舍都没有认真的散个火。今年回家工作的舍友回来一趟,于是我们几个又凑在一块,回本科院校好好的吃了两天。突发奇想的要拍几张照片作为纪念,恰逢下雨,又没忍住的,在错误的时间正确的节点疯狂了一次。

图2是我本科喜欢的干的事儿,坐在石墩上,我又喜欢下雨,于是舍友帮我拍了张照。那一次算是和过去和解,和一切的不甘与遗憾告别,是认认真真的说着再见的日子了。未来谁也不知道谁在哪,但有这一次,想来未来也无憾。

3.参加了一次实习面试,面试时和刚工作两个月的HR小姐姐聊了很久,那是他们母公司召集了子公司进行的小型实习生招聘会。其他人都在排队投简历,我聊的很开心。HR刚入职,其实很多事情也不熟悉,于是聊了聊她的研究生生涯,聊了聊找工作,也聊了聊工作后的生活。

聊了之后真实的感到自己离社会很近很近了,但始终还是保持着学生的心态,保持良善、温柔的态度。觉得不行,返校的路上一直在想要不要心黑一点,要不要狠一点,才能好好的混下去,人善被人欺嘛,而我的过去也证明了这一点。回城的路上,遇见了图3可可爱爱的粉色天空,自然的景色是最治愈的,尤其是那些乍现的、闪光的精彩。于是放下心结,还是决定顺其自然,改变什么的,如果不合心意,大不了,就回家去嘛。

其实上半年忙忙碌碌的经历了很多改变态度的小事儿,但印象最深的也就这三个了。鬼知道毕业会是什么样子的,等我写完毕业论文再考虑吧哈哈哈哈哈

3 00

3 00 - #对生活说感谢

感谢最近认识了一个非常可爱的女孩子,她让前一段时间被好友欺骗的我重新愿意和人建立真挚友谊,哪怕之后我们也许不会成为好朋友,但是在这个节点认识她我仍然超开心

感谢小宇宙之前把我的“喜欢”精选到首页,让我的喜欢可以被更多人喜欢,也让我意识到我小小的声音原来是会被听见的

感谢足够勇敢的我自己,之前去私信墙头找他要微信,最终成功要到了微信,还收到了他的祝福

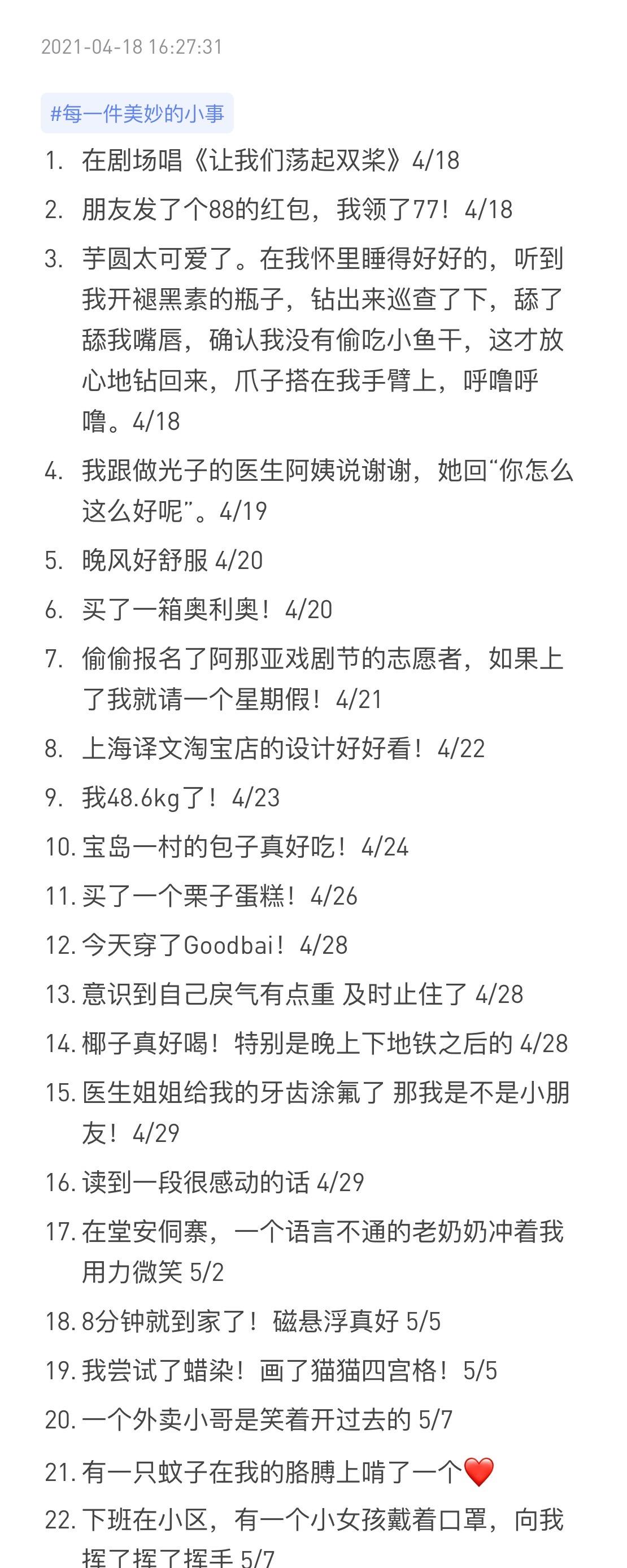

在这之前我也是有记过感谢的事、开心事的,当时刚跟ex分手,每天都要求自己一定要记一件好事情,大概连续记了一个多月,现在看来我当时给自己的积极暗示还有点心理学依据🤔12 00 - #对生活说感谢

1.感谢老板在我这么丧的时候点醒我,在有压力的同时没有责备我,反而对我说“这个坎一定会跨过去的”

2.感谢可以与那么多优秀的人一同前行,他们都那么善良可爱,让我每天都在“见贤思齐焉”

3.感谢自己终于勇敢的面对内心的情绪,忽视了太久,久到自己无法分辨究竟是不想还是不敢,现在开始珍惜自己的情绪,也卸下防御姿势,从内心真正开始关心他人3 00 - @简单心理 自家猫狗@猫和狗的生活哲学 出品的实体小周边|开心脆 发售啦~

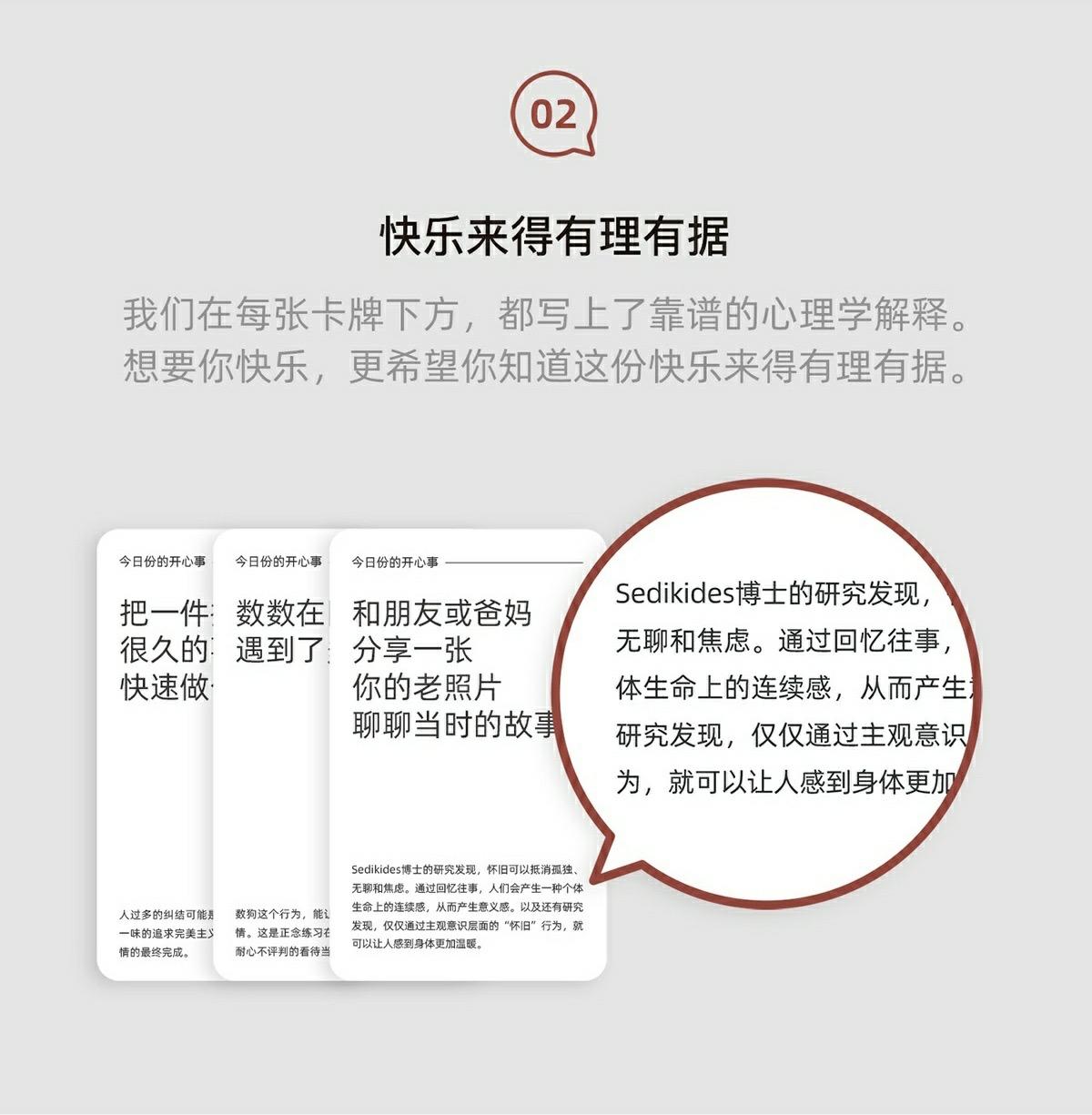

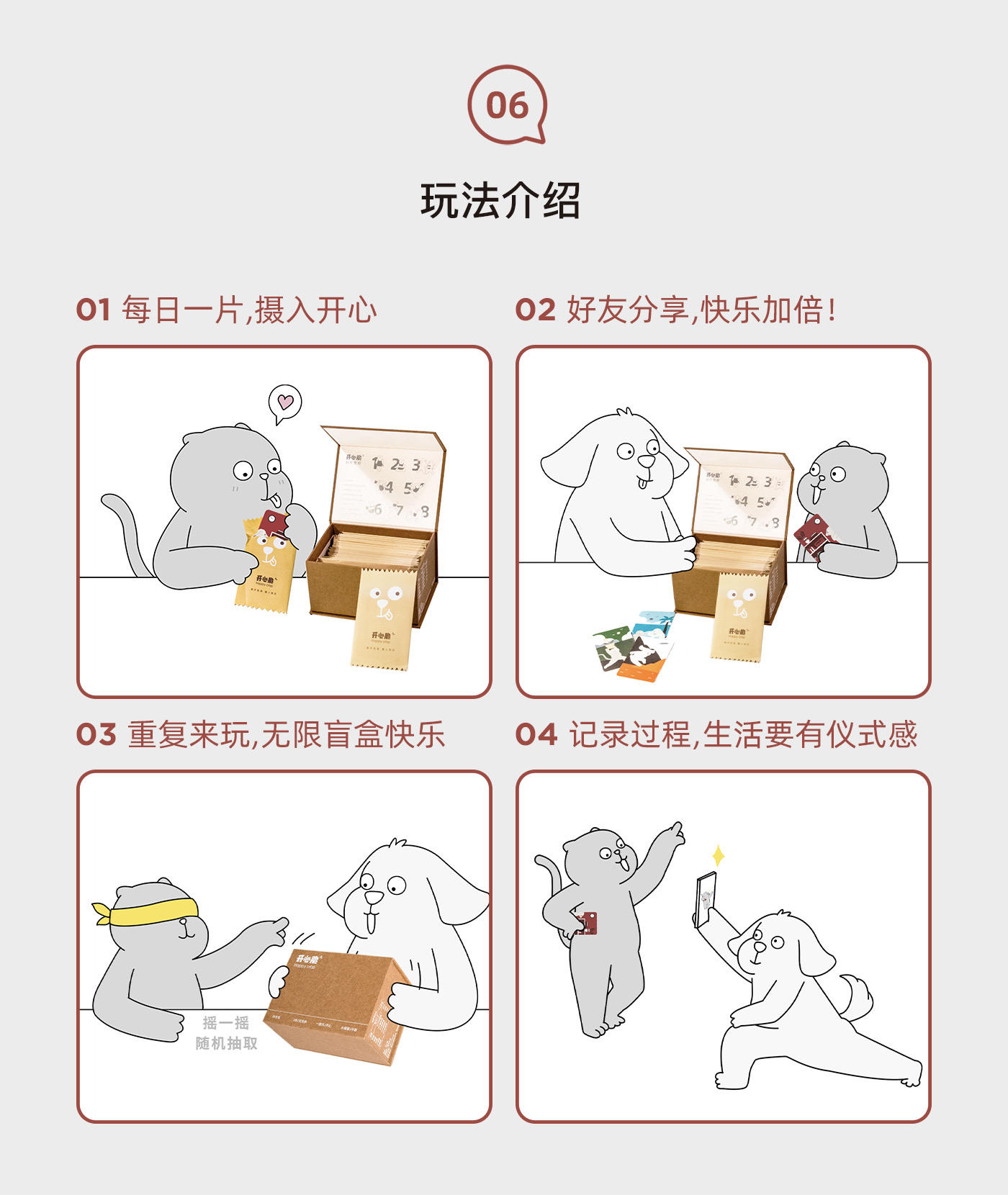

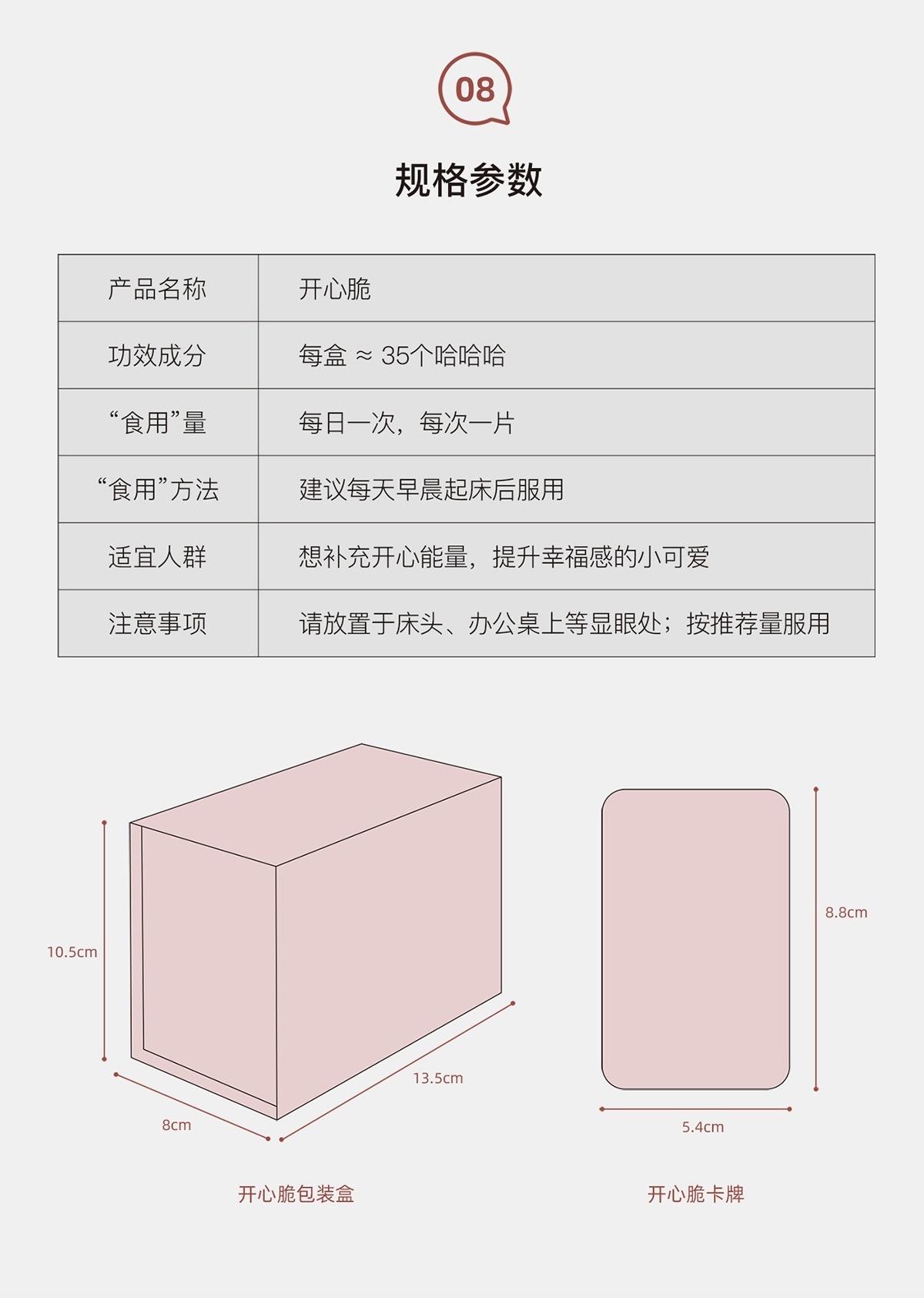

一套可有效提升幸福感的盲盒卡牌。内含36个情绪小练习,每个小练习的背后都有对应的心理学依据~每天一片,摄入开心😆图7有参考玩法。

🌟非常适合送朋友或者跟朋友一起玩喔~

购买方式戳👉🏻 sa.jiandanxinli.com

ps.简单心理联合即刻发起了#对生活说感谢 活动,有机会免费获得开心脆噢。

21 104

21 104 - #对生活说感谢

其实挺多的 思绪万千 生活大多由一件件小事组成 没有惊天动地的大事 也没有不值一提的小事 但这三件是有代表性的略缩

第一件事是今年年初去实习 创业型公司 很多基础设施还没建设好 几乎所有事情都是我在执行 期间承受了非常大的压力 老板总是临时安排 没有指导 一个人做且是第一次做 常常受到责骂 但现在回看 我的心态也得到了提升 关关难过关关过 卡关时真得停下来 检查是哪里出错了 莽撞地闯关 可能会更糟 过程艰辛 果实甜蜜

第二件是家里的这盆花 家附近有很多野生的植物 挖了一株回来种植 知道它生命力顽强 便没有怎么管 某天看到它开出了一朵紫色的小花 它冲我招手 我顺势回以微笑 那个瞬间会觉得生活其实也没有那么差

第三件事是 肯德基 有一天我坐在肯德基的座位上 嘴里咬着鸡翅 恍然发现小时候天天吃到肯德基的理想已经实现 我有能力天天吃甚至住在肯德基也可以 但是开心的阈值变了 肯德基反而变成“穷人的食物” 渐渐感叹自己竟然在吃肯德基 但是换个想法 自己可以从始至终都喜欢肯德基 它不是一个备选 从来都是你的正选 可以如此轻易的得到喜欢的食物 感激肯德基的烤翅一如既往的好吃 也是一种幸福

16 10

16 10 - #对生活说感谢

感谢我的好朋友,虽然我们没在一起,但总关照我,不时送我礼物,常常梦到我,梦里也在保护我。

感谢我住的房子,让我每天能看到柔和梦幻的朝霞与灿烂绮丽的晚霞,天空给我的惊叹号是云、月亮和星星的形状。

感谢每一个依然相信善良并坚持善行的普通人,让我也有勇气相信美好,不妥协、不放弃。 6 00

6 00