即刻App年轻人的同好社区

下载

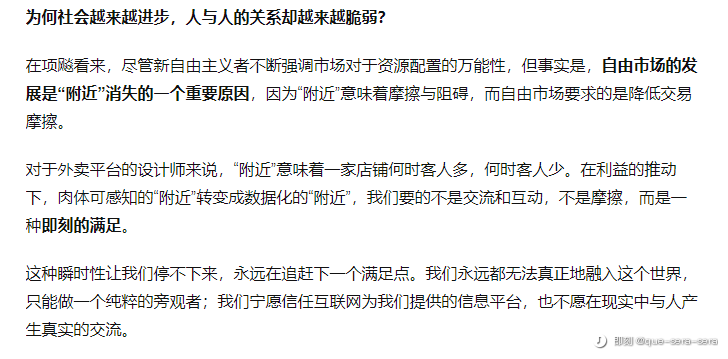

重建生活里的附近性

项飙曾在十三邀里谈到,“在关注自我与关心世界之间,「附近」似乎被消弭了。”重新发现附近,关心身边,尝试投入真实的生活吧。

4692人正在讨论,7.9万人浏览

相关圈子

疫情生活的日常

7703名即友已加入

一起散散步

2110名即友已加入

一起逛菜市场

2505名即友已加入

一起逛超市

1842名即友已加入

人间松弛指南

11万名即友已加入

即友的周末生活

8.9万名即友正在享受愉快周末🖼

可持续生活

1.7万名地球人已加入

动态

- #重建生活里的附近性

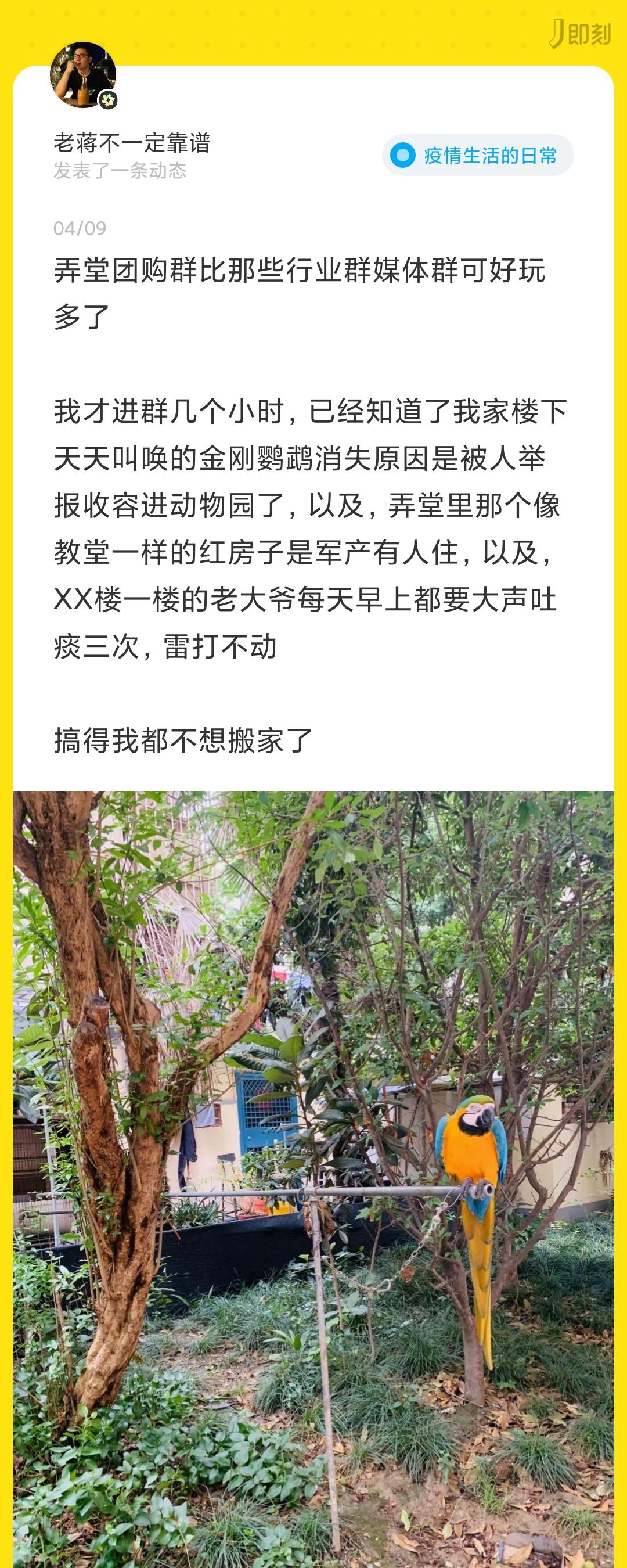

坐标上海的生活委员每天花时间最多的地方,现在是社区群。疫情让近邻成为生活中相当重要的人,这两年被提起很多的#重建生活里的附近性 对于最近的上海居民再贴切不过。

即友也分享了很多相似的体会:和邻居以物换物,皆大欢喜;把自己的工作技能注入生活,成为邻里心中伟岸的团长;当然也有一些社区矛盾和共同的焦虑。欢迎大家把附近的人、附近的事分享到 #重建生活里的附近性 ,让我们一起分享艰苦时期难得的甜。

P.S. 大家也可以切到即刻的“附近”tab,全都是同频的喜忧,还可以看看有没有附近的即友需要帮助。

115 610

115 610 - 今天在一个很喜欢的店一个人吃了顿晚饭,旁边的女生也是一个人吃,和她中间隔了个位子,我问这里有人吗?没人可以放一下包吗?

她旁边虽然没人,但是摘下AirPods回我,桌子下面有挂钩。

这很上海,保持距离感,保持规则秩序,避免不必要的麻烦。

吃饭的时候我坚持没玩手机,观察了下她,她点了一份小肠蒜苔天妇罗和腰果咖喱面包,店里小姐姐给她介绍菜品她会积极回应,但整个用餐过程,只能说是在玩手机的间隙里吃几口。

这家的腰果咖喱面包非常不错,但得趁热吃。中间服务的小姐姐来问她,是否菜品不符合她的口味——因为她一直在看手机,她摘下耳机赶紧笑笑,没有呀。

热腾腾的腰果咖喱不冒热气了,却还剩下那么多,我估测着现烤的黑麦面包也冷掉了。

怎么说,觉得人真的太孤独了,又活该孤独。其实,不管是线上的工作还是朋友,都没有认真享用眼前的一份美食,更来得慰藉人心。 5 10

5 10 - #重建生活里的附近性

很高兴以书信📝的方式和您交流,这也是我一整年都在努力尝试和恢复的——能不能回到一种更加古典的方式。

回到鱼雁往返是不现实了,但至少不只是在手机上给大家点赞、转发和评论微博,或者在直播上看到大家,给大家送上虚拟的花束💐

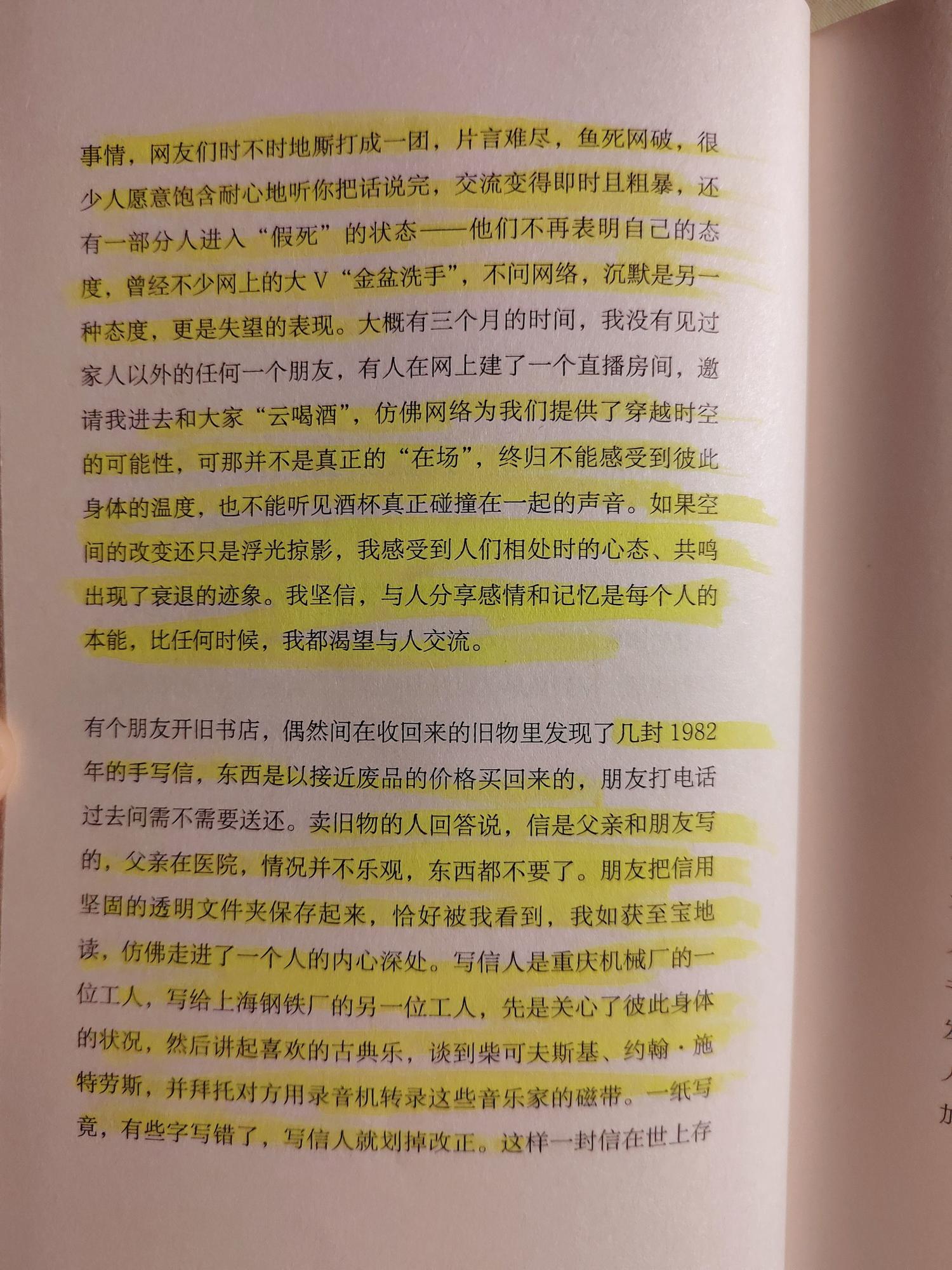

疫情最严重的时期,每个人都不能出门,我像只痴情的蜘蛛趴在互联网上,疾速地缉捕新闻,立竿见影做出反应。

为不想干的事情,网友们时不时地厮打成一团,片言难尽,鱼死网破,很少人愿意饱含耐心地听你把话说完,交流变得即时且粗暴,还有一部分人进入“假死”的状态——他们不再表明自己的态度,曾经不少网上的大V“金盆洗手”,不问网络,沉默是一种态度,更是失望的表现。

有人在网上建了一个直播房间,邀请我进去和大家“云喝酒”,仿佛网络为我们提供了穿越时空的可能性,可那并不是真正的“在场”,终归不能感受彼此身体的温度,也不能听见酒杯🥂真正碰撞在一起的声音。

如果空间的改变还只是浮光掠影,我感受到人们相处时的心态、共鸣出现了衰退的迹象。我坚信,与人分享感情和记忆是每个人的本能,比任何时候,我都渴望与人交流。

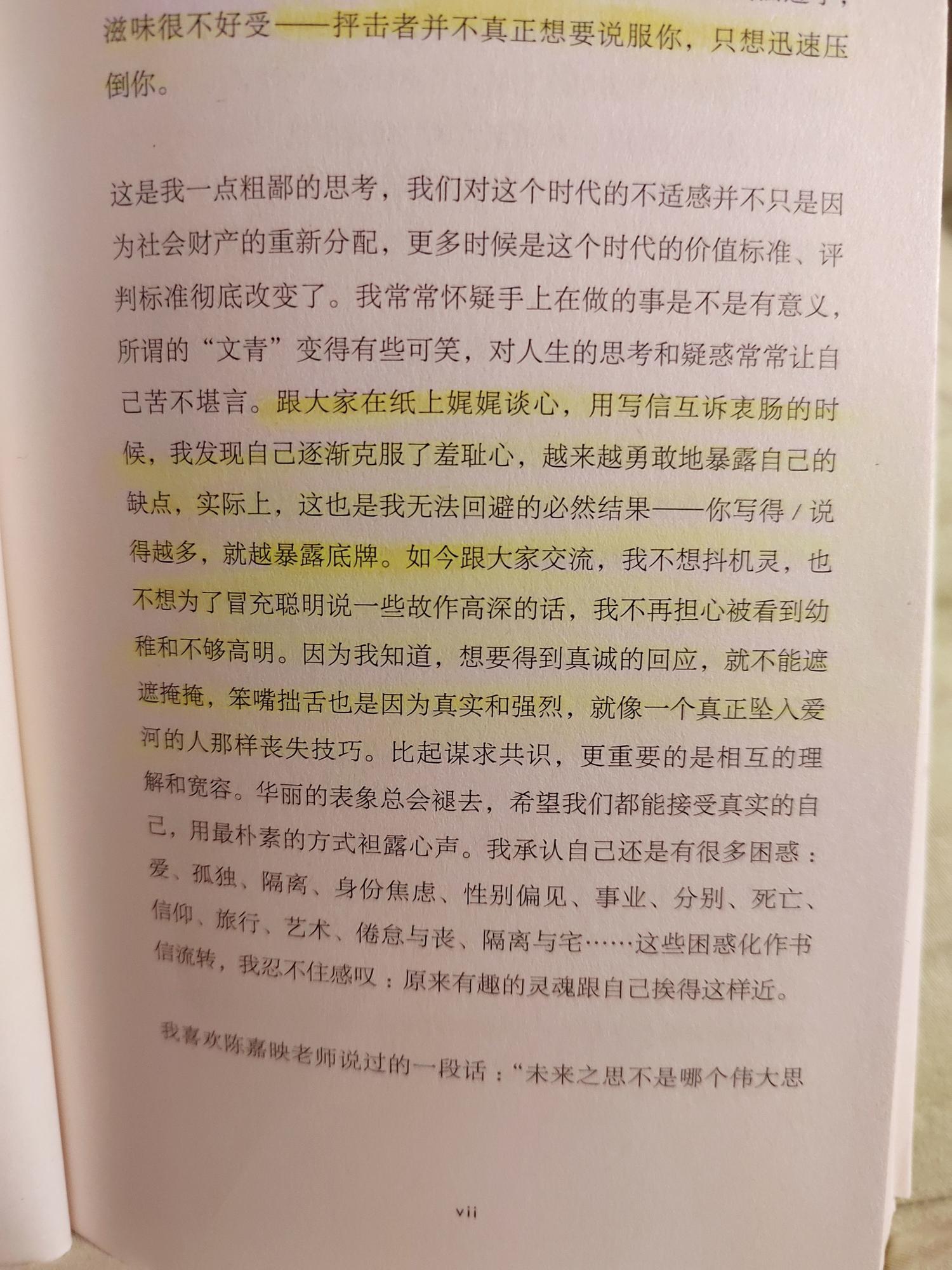

跟大家在纸上娓娓谈心,用写信互诉衷肠的时候,我发现自己逐渐克服了羞耻心,越来越勇敢地暴露自己的缺点,实际上这也是我无法回避的必然结果——写得/说得越多,就越暴露底牌。

如今跟大家交流,我不想抖机灵,也不想为了冒充聪明说一些故作高深的话,我不再担心被看到幼稚和不够高明。因为我知道,想要得到真诚的回应,就不能遮遮掩掩,笨嘴拙舌也是因为真实和强烈,就像一个真正坠入爱河的人那样丧失技巧。

★《羽来信》📨

1 00

1 00

2 00

2 00- -

✨🔖🍃🐈🫐🍴🧁

夏天属于散文和柠檬,属于裸露和慵懒

属于关于回归的想象的永恒闲置

属于稀见的长笛和赤裸的双足,还有八月的卧室

卧室中皎洁的床单和周日的盐

——德里克·沃尔科特《夏天的布里克街》

-

🍃🍂☔️

八月末,到了和夏天告别的时候。处暑已过,北京的天下起了初秋的雨,空气跟着变得凉起来。这个秋天,希望我们都能收获内心的宁静与完满。

#重建生活里的附近性03:127 10 - #重建生活里的附近性

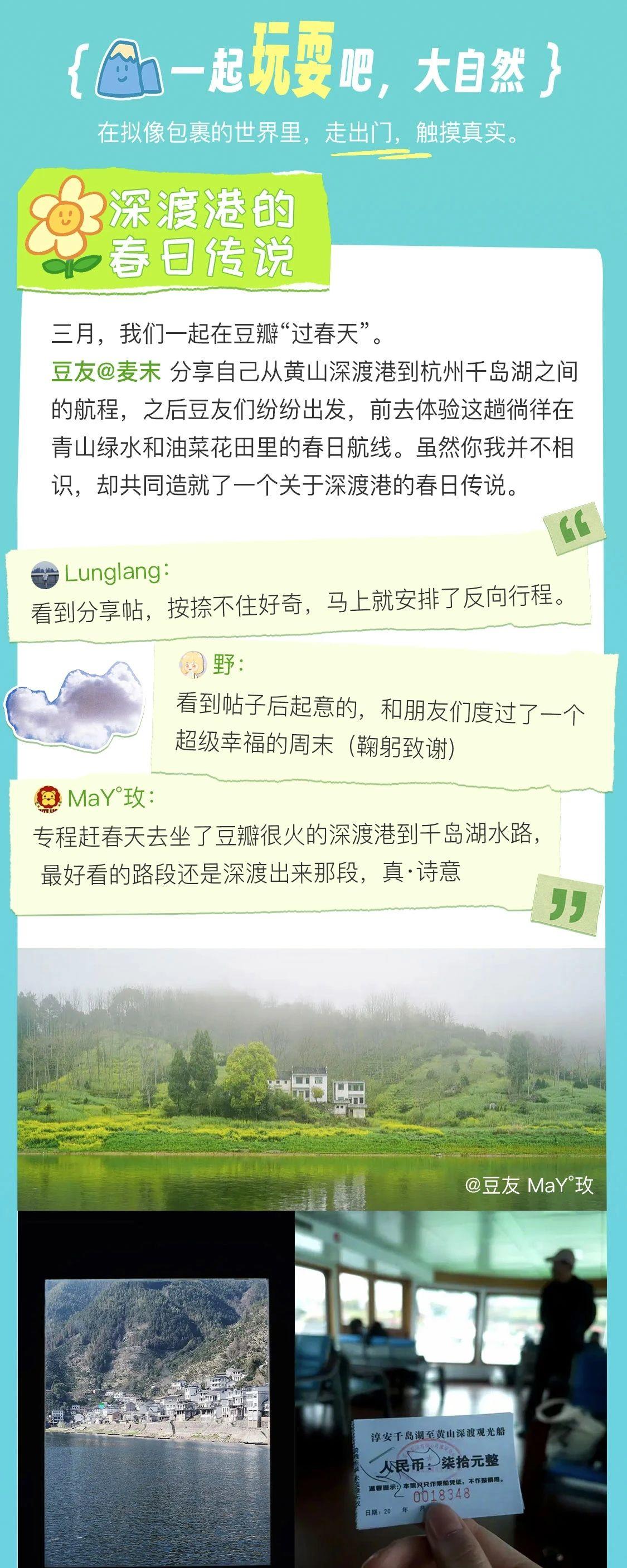

这周末去了即友推荐的wabi cafe dirty 牛肉饭不错 京都庭院风格的设计 适合周末坐坐

晚上起风了 骑行在渐渐凉爽的愚园路上,路过各种小店,宠物友好小广场…

待在这座城市的最后一个夏天,想着每个周末的扫街逛逛,一切都是具有特别的意义…

#上海周末扫街计划

#城市追光

2 00

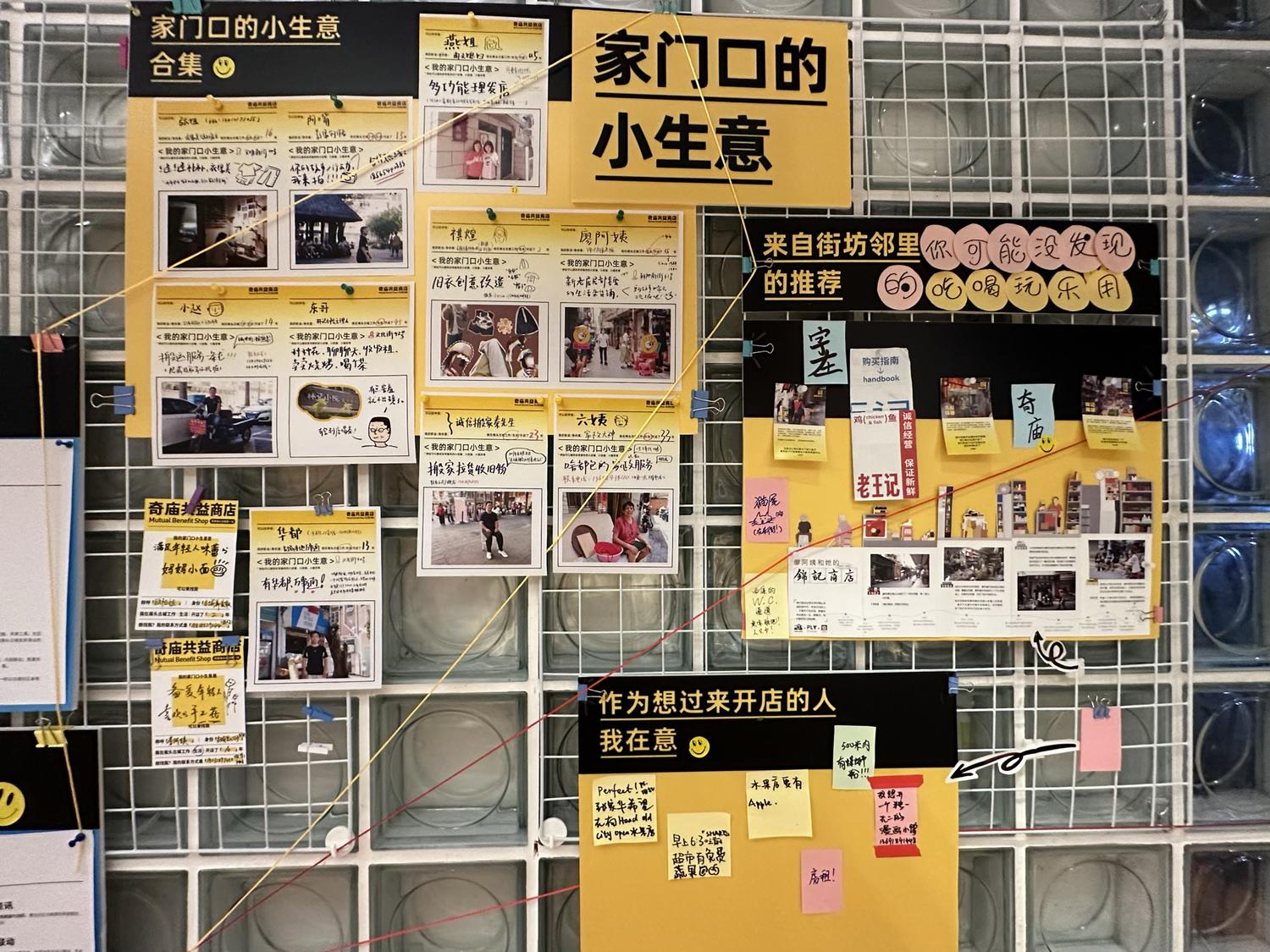

2 00 - #重建生活里的附近性 南头古城新发现&悠闲周末

社区的新式打开方式,City Walk走进南头古城右手边有个蓝色标记“第一站”,以为是商店,结果发现了“小小的种子会开出小小的花🌺”

剪贴画版贴心的放出来很多街坊邻居的推荐,还有居民们参加的自发活动,小画报和便利贴的小确幸组合,不愧是深圳的社区,温暖的传递❤️

上周解锁游泳馆游泳之后,夏天的快乐又多了一份,下午喊了@余一.Dev 余老板从0到1现场看教程教蛙泳,快乐的漂了2小时,安全的走出了泳池~

首次解锁50米泳道,第一次游到25米附近就有些累了,后来慢慢习惯后,也就放心的50米折返了,果然运动还是慢慢拓宽边界,慢慢也就适应了新的强度。

5 10

5 10 - #重建生活里的附近性

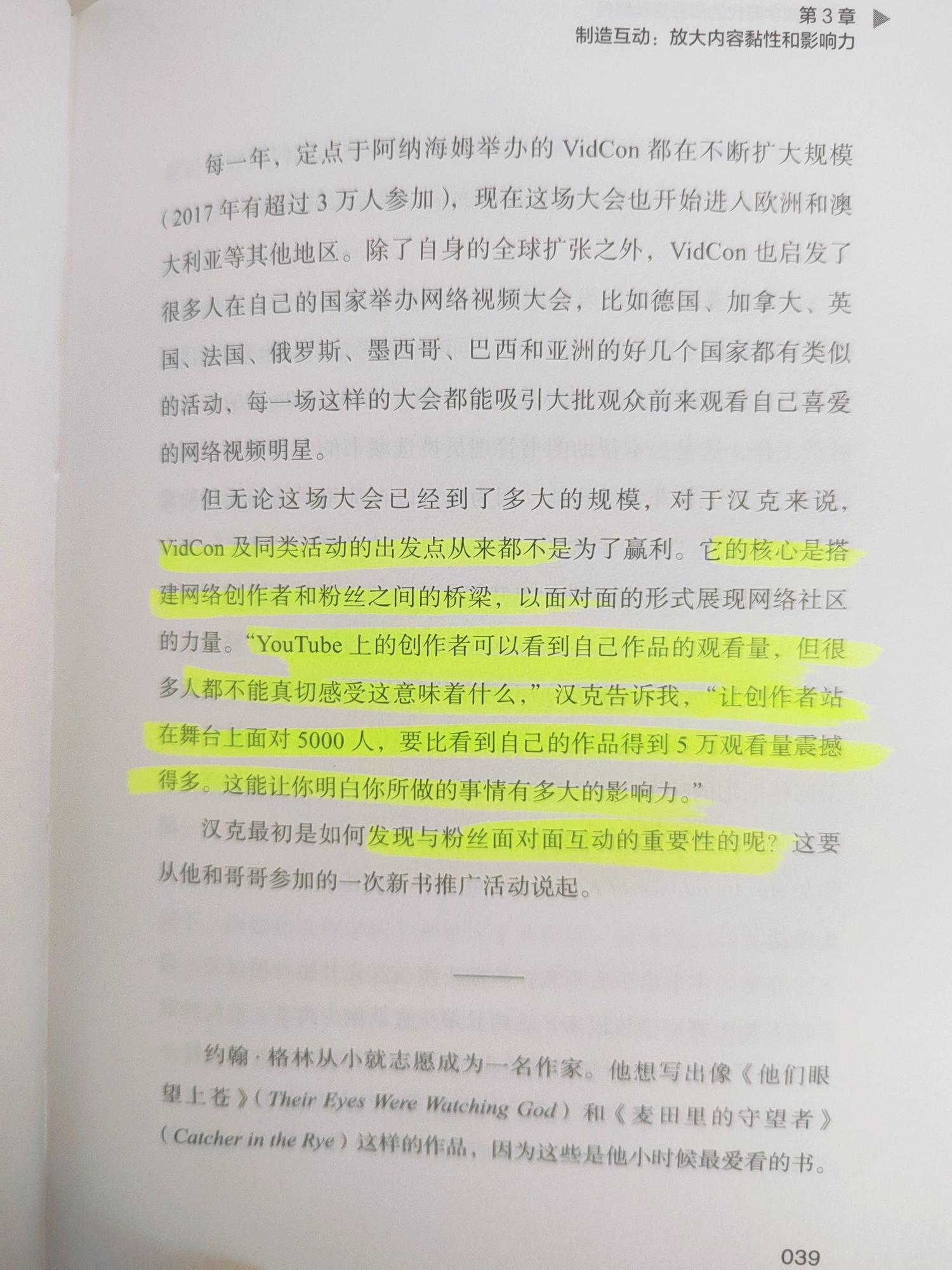

“YouTube上的创作者可以看到自己作品的观看量,但很多人都不能真切感受这意味着什么…让创作者站在舞台上面对5000人,要比看到自己的作品得到5万观看量震撼得多。这能让你明白所做的事情有多大影响力。” 1 00

1 00 - 1 00

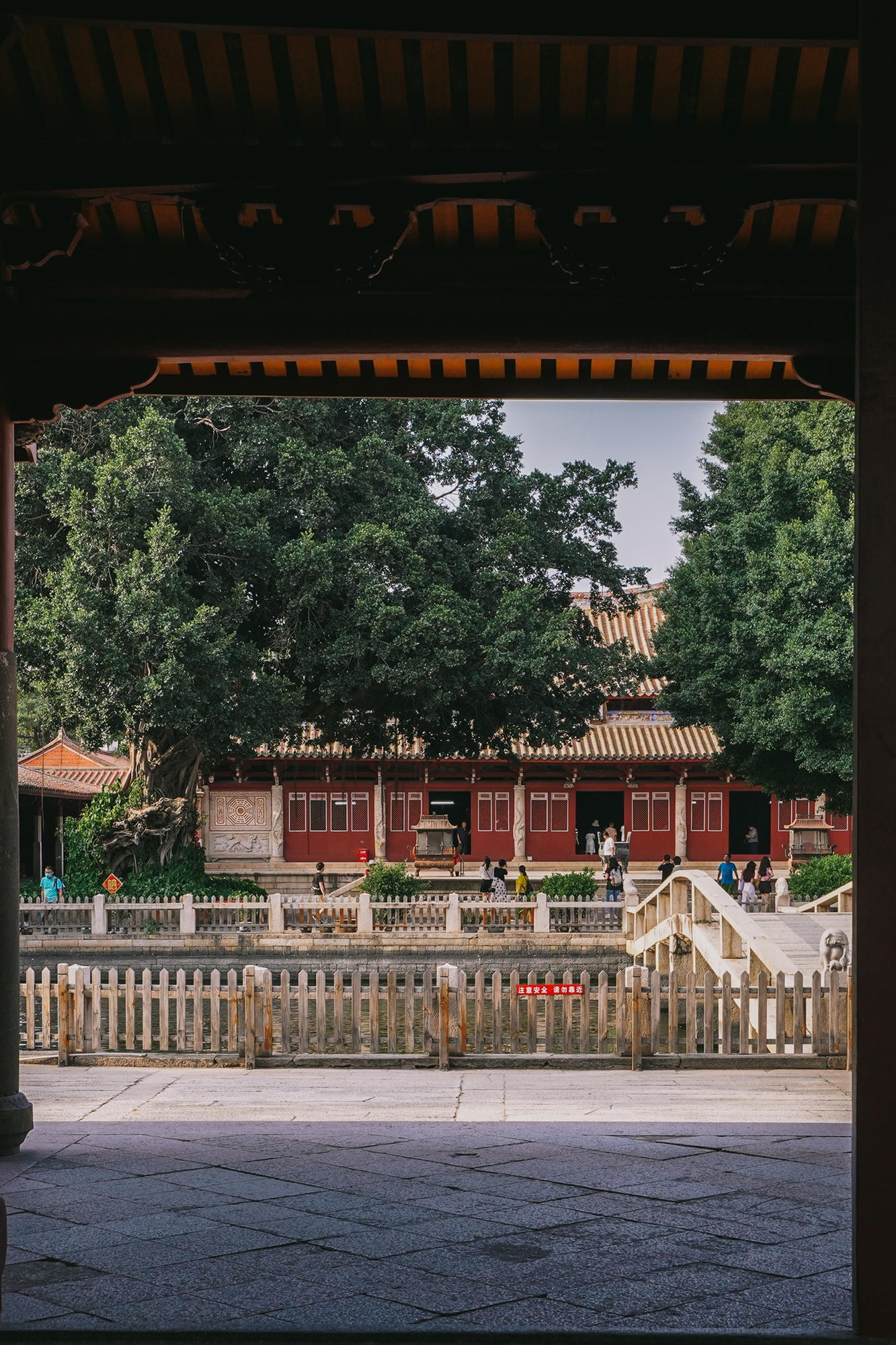

- 虽然不爱读书但一直喜欢文庙的氛围,之前在国子监散步是早上八点,这次府文庙是下午五点。

府文庙内的泮桥建于元代,大成殿是宋代遗构,殿内的精美程度大概可以和开元寺的大雄宝殿、天后宫的寝殿并列此行最爱的前三,加上闽南特色的燕尾脊和出砖入石,建筑特色浓厚。

太阳时有时无的,拍出来光影和色彩效果就很不一样,想拍到大成殿光线比较好应该是要早上去。

《来去泉州》里有讲大成门的“意外”对联,万字不断墙和红砖墙,还有文庙门口禁止摆地摊的碑文,有点好玩。

大成门关门不太准时,关门之后居民就在门口打起了羽毛球,技术和我不相上下的一般哈哈哈。

只是门口的护城河真的太臭了,希望下次去的时候已经治理好了233

#生活的透气时刻 #重建生活里的附近性

16 30

16 30 - 香港仔是一个小鱼港,坐两块五的木头船,三两分钟就能到海对面的鸭脷洲,是香港仔居民搭港铁最快的路线。

鸭脷洲不大,三五条街道半个小时可以浅浅溜达半圈,比海对面人少人很多,安安静静。

西药行门口放了一扇红色的门,好希望它是任意门喔。

(对遥远时代的人来说,地铁也像任意门吧

#城市路上观察学 #重建生活里的附近性

23 50

23 50

2 00

2 00

12 20

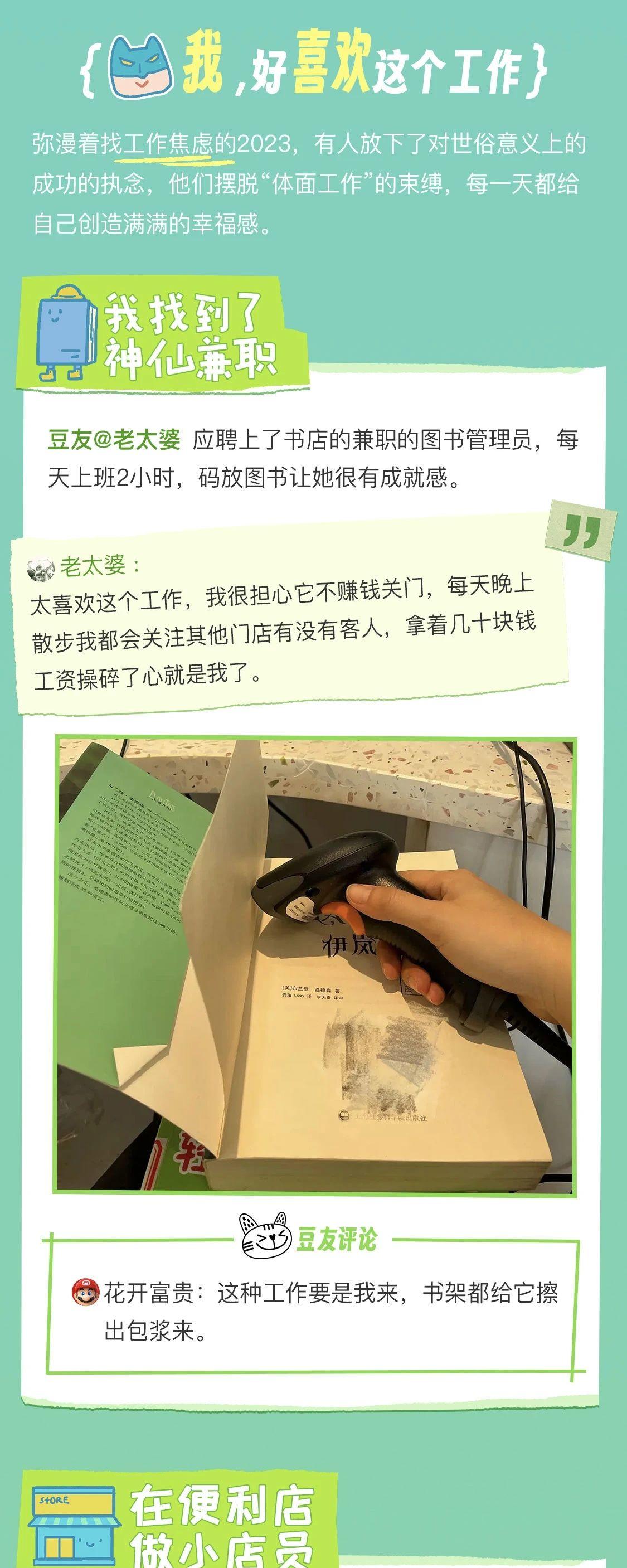

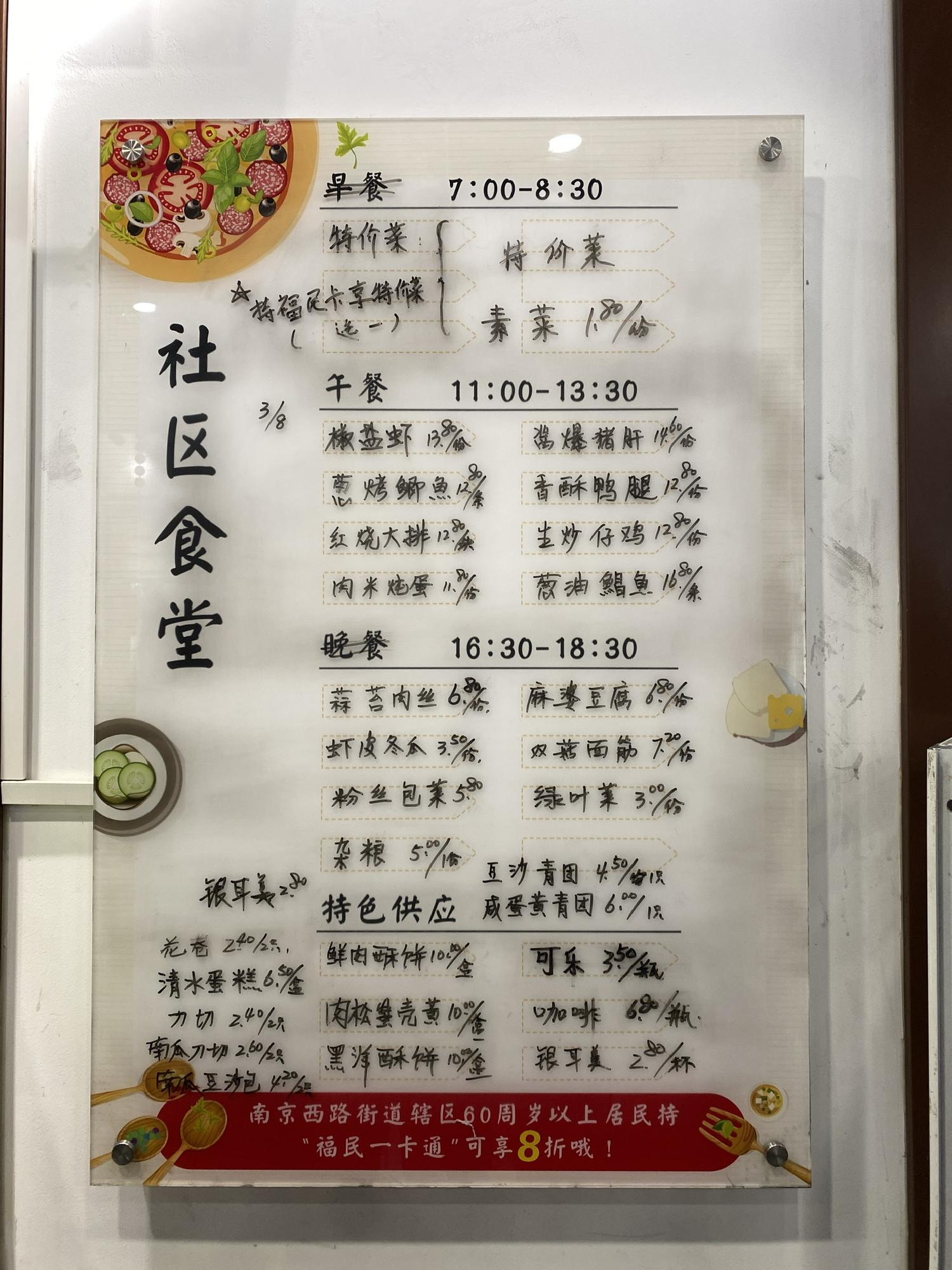

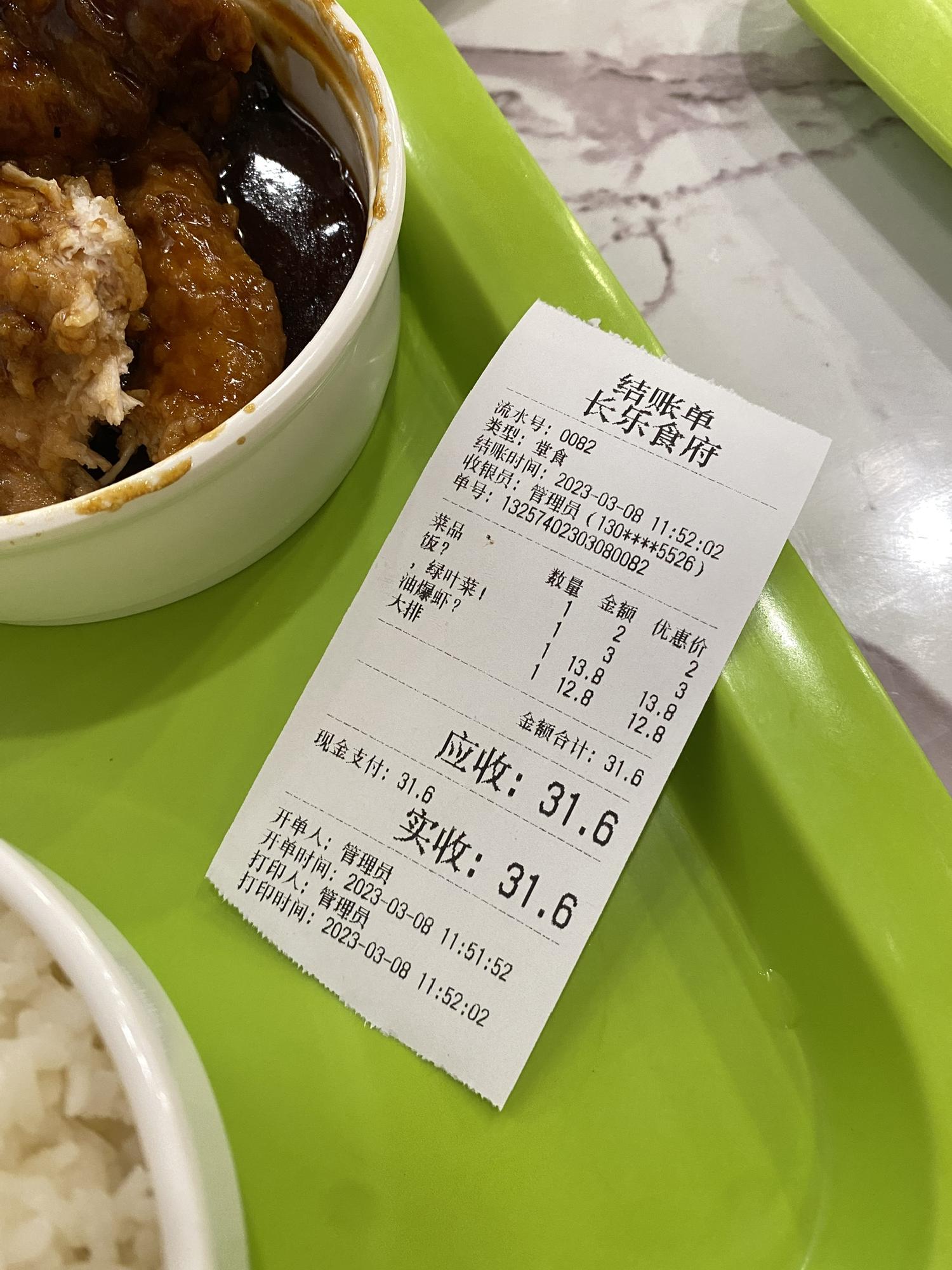

12 20- 打卡附近的社区食堂~

11点多就来了不少人开始排队入场干饭,有老年人也有不少年轻白领、蓝领工人,菜价不贵份量大碗,

(我们几个女生拼命不要浪费但还是很难吃完),还有比这更能丰富社区多样性的地方嘛👍

#重建生活里的附近性

2 10

2 10

50 00

50 00- 假期第一天,办年货,吃火锅,拍奇奇怪怪的照片,在家乡为数不多的精品咖啡店里看Jeanette Winterson。

「万物倒塌又被重建,

而重建者充满欢愉。」

#shotoniphone

#城市路上观察学

#重建生活里的附近性 36 90

36 90