即刻App年轻人的同好社区

下载

我的剧场体验

不管是话剧、歌剧还是音乐剧,舞台和戏剧总有吸引人心的魔力。你的入坑剧是哪部呢?哪部戏又成了你的意难平?快来分享吧~

307人正在讨论,9663人浏览

相关圈子

戏剧迷小站

12万名戏迷正在看戏

动态

- 没想到去年和今年的8.24日会看同一场#skylight天色#(以前翻译为《天窗》),与其说对王菀之和谢君豪的喜欢,不如说对David Hare这个本子偏爱,ntlive时期就是我心中排行前三的本子,光国内就排过三个版本,值得一看再看,同一个文本各种文化语境下的解读和演绎也是戏剧的乐趣。

#我的剧场体验

4 00

4 00 - 一千五百公里,看到七十多岁吕凉+宋忆宁老师这对夫妻演四个小时的《推销员之死》,也算是有生之年了。

而上次看这个本子还是2011在北京人艺,彼刚毕业的我只是像儿子比夫一样,觉得一辈子在写字楼蝇营狗苟好憋屈,但工作14年且遭遇经济下行,已经能非常顺滑带入“美国梦”破灭老父亲威利了的心态了,但永远不要觉得自己能读懂阿瑟米勒,永远不要,因为生活只会比戏剧更残酷。

#我的剧场体验

3 00

3 00 - 连打两场《大状王》,我好像又行了,怎么可以这么棒!自从2017爱上了粤语戏剧,只会“豉汁排骨唔该”的我这几年吃得好好啊!

#我的剧场体验 #应睇尽睇一定要睇#

#明天9点我会准时出现在工位上,不想走,还想多看几场😭#

9 40

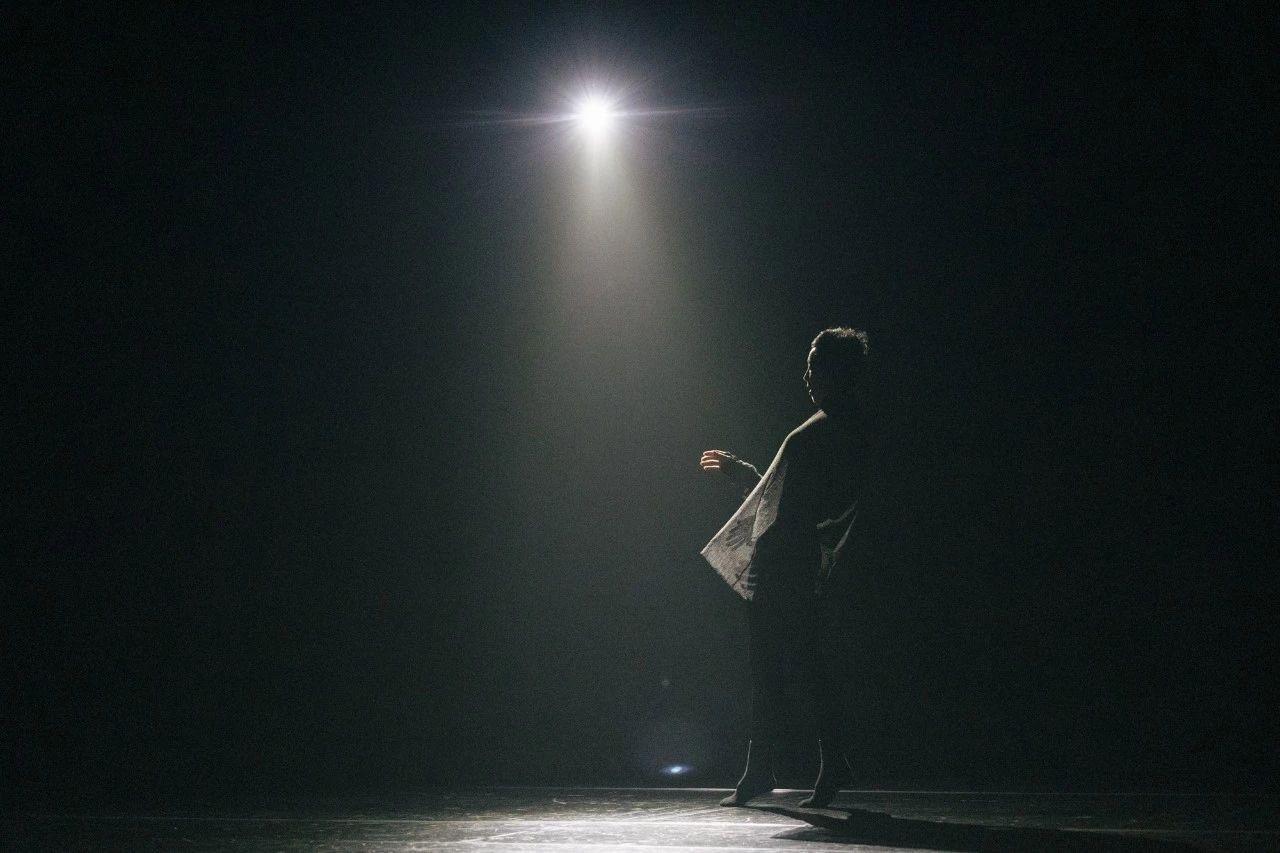

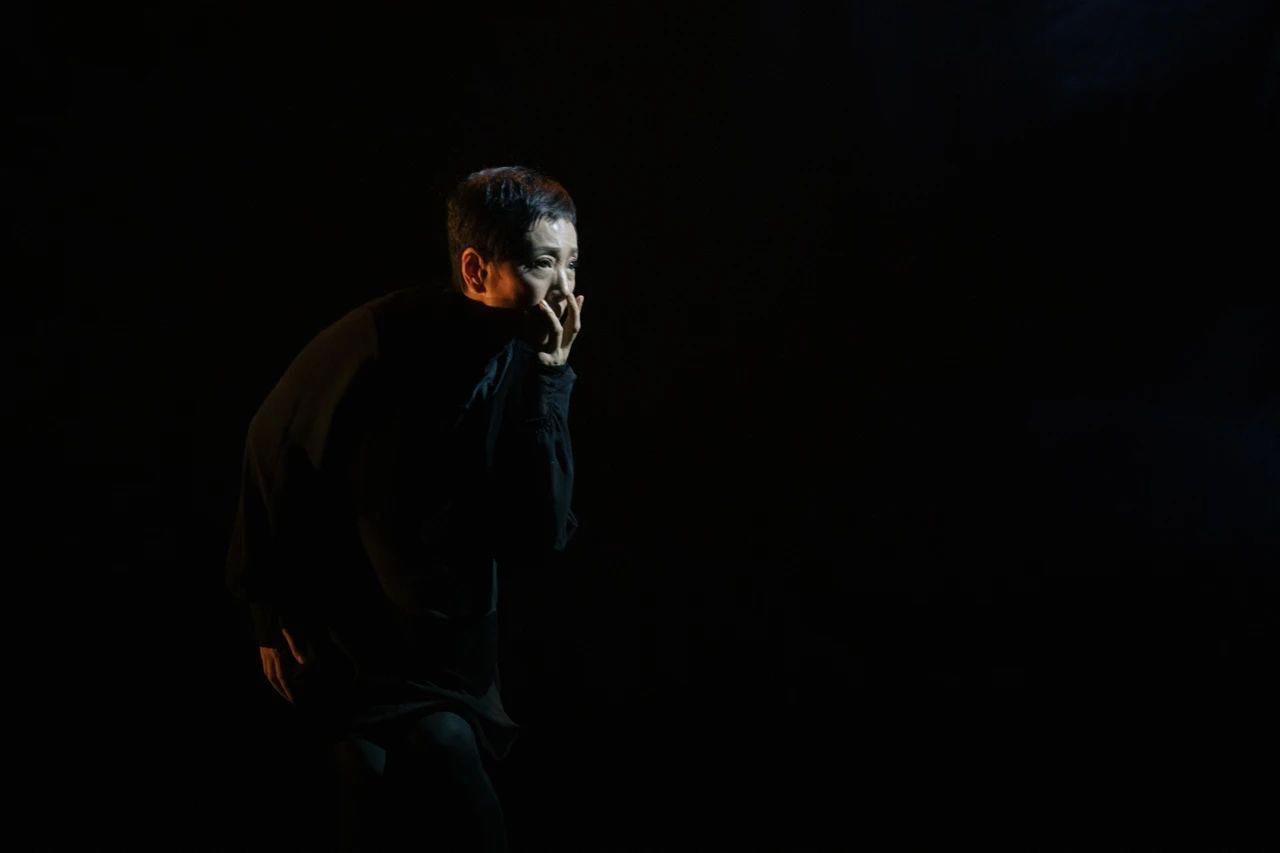

9 40 - 舞蹈剧场《乔杨55》

59岁的乔杨在舞台上的70分钟,如行走的群山。

看过不少舞者的自传性作品,似乎总想把自己一生的故事说尽。而当乔杨以40多岁舞龄等到这支自己的舞,她却不疾不徐,含蓄而简明。开场自若练功,然后是一段长而缓的地面舞,舞台影像勾勒出她的侧影,如层叠的远山淡影,调和出她的独一份节奏。

“山”是《乔杨55》的主要意象,她从山中走出,沿袭中国现代舞几十年的脉络,身体见证舞蹈的融会与年岁更迭。山也是不断追问的身份认同,陕西、广州、香港三城的回忆,究竟哪里可称是家乡?她说起那段“香港有好多山,后来我爱上爬山,翻遍香港的山,今后还想去看祖国更多其他的山”,她的脸映在霞光笼罩的山上,令人动容。我想起《近乎正常》里妈妈唱起的那首《我想念群山》,踽踽独行的灵魂总在高点呼吸到自由。

很喜欢与风一起的舞段,从开始在风中任其颤动,然后随风飘摇舞动,再到以自身气息为引,风穿透她的身体,仿佛是再现了新人到武功高人的一段回溯,轻巧展现万水千山如何化为舞者形体。最后簌簌的沙声起,行走成为常态,人生亦如乘风的流沙,好浪漫的意象。

声音和光影设计保持了步调一致的简洁,乔杨口述自己习舞的过去,可以听得她对舞蹈的虔诚,提及恩师曹诚渊对她的资助,亦让人感慨初代现代舞人的彼此扶持与坚守。幼杆垂悬的定向灯,是始终照耀她的舞台光,也是时间的弧光。能够舞到近60岁,是幸运,也更是选择,感谢今天的演出,让我们停驻一见乔杨的生命旅程,这样美的旅程。

#我的剧场体验

6 00

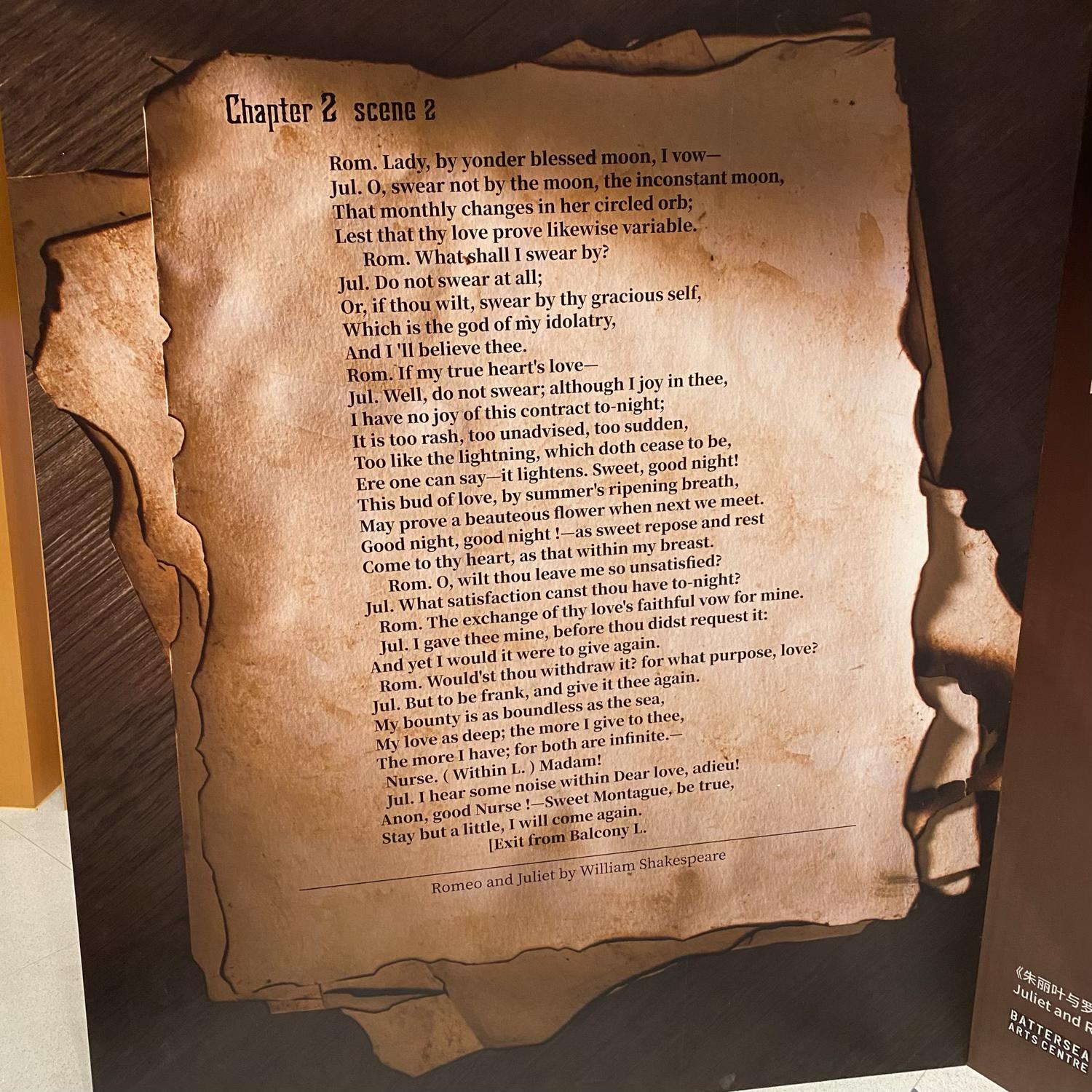

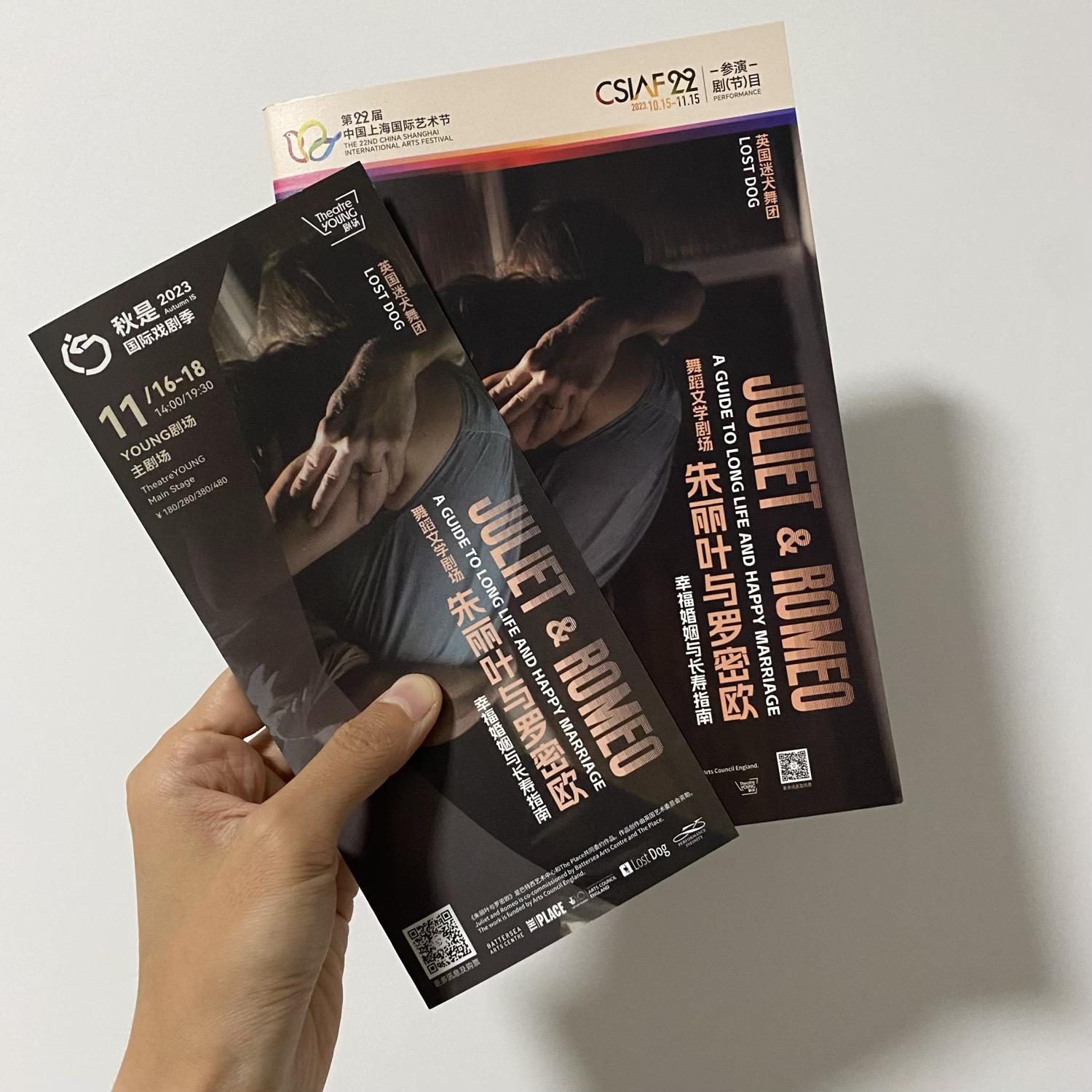

6 00 - 沙翁的作品永远有新的演绎形式,在冬日上海能看到这样一部编排优秀、演技到位、舒畅自然的肢体剧真是太好了。

王子和公主幸福地在一起之后仍然免不了社会性别分工,那不必喝下的毒药,反复排演的殉情桥段,在门外站了一小时都不肯进屋帮忙育儿的丈夫,还有情人那句「我可以再偷走你一小时吗」。

要是Shakespeare看到了这部剧,可能也会在剧场里鼓起掌吧。

#我的剧场体验

15 00

15 00 - 虽然我没能完全明白为什么来福在监狱里被暴打的时候 旺财看着他的眼神

但好像也看明白了 一开始来福读妈妈的信 抱住旺财的时候似乎只是为了他口袋里藏着的骨头 而到最后 信的内容变成了“待在哥哥身边吧”

从头到尾 旺财还是一只“适应性”很强的狗 而来福还是那只“有才华”有骄傲的狗 但慢慢的他们的相对关系变的不一样也更紧密了

有人说看上去癞皮狗的旺财能当上大哥能讨来牛奶 而“纯种名犬”来福坚持着所有捶打也要旺财舔脚

这些还不太能明白的东西或者还有误读的东西 还需要再慢慢消化

#我的剧场体验 14 10

14 10 - 时隔一年的二刷,因为知道剧情,所以这次更关注细节,听得出台词精雕细琢。在早就剧透的情况下,还是会被悬吊在战争子午线上的小情愫感动。也同样因为戒严在街上走了一个半钟头,然后把小虎队听了整整一路。

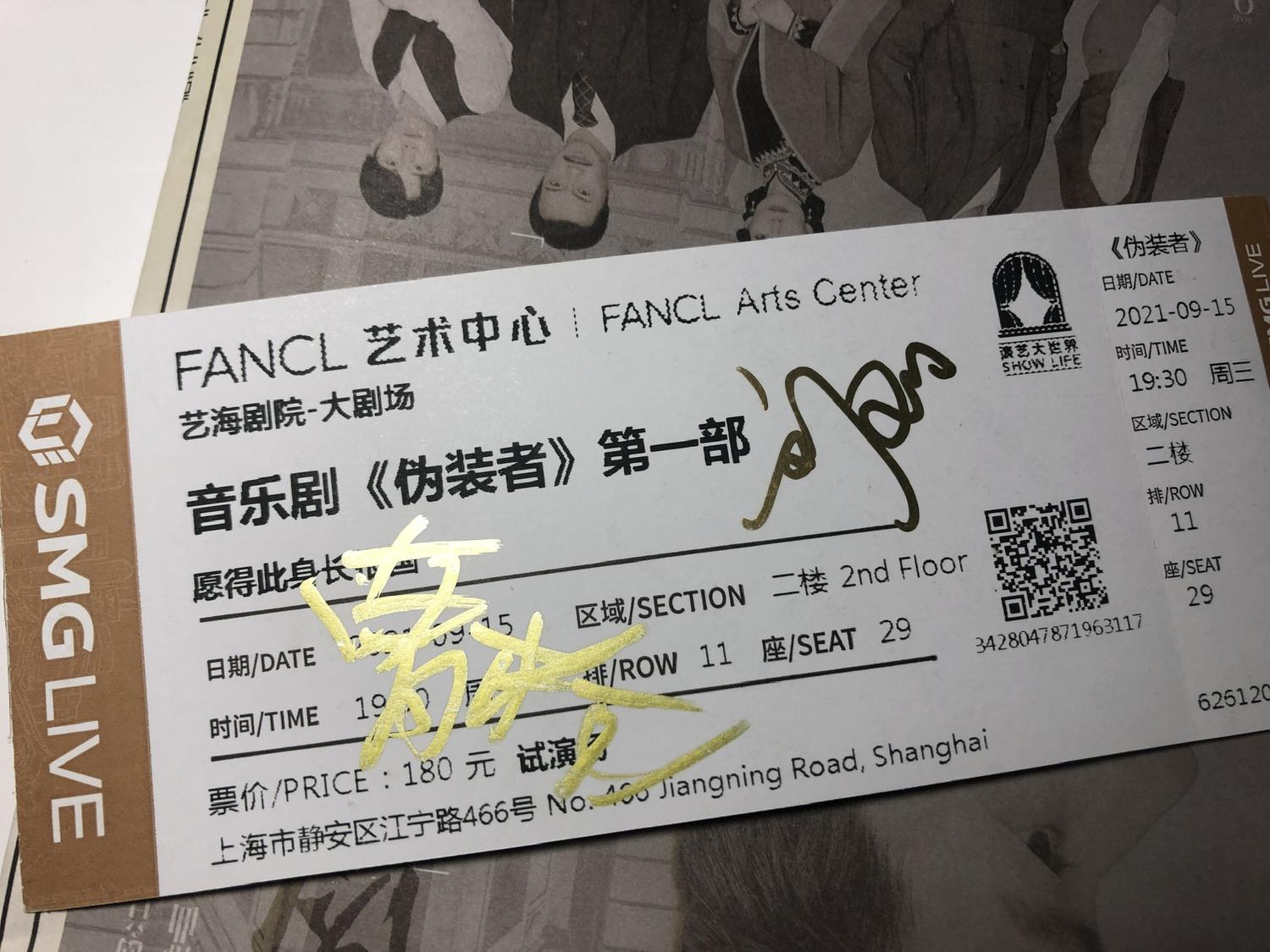

#我的剧场体验1 00 - 音乐剧《伪装者》北京场下午3点开票,已经帮你们试过毒了——

1)鉴于第一部明诚是男一,强烈建议避开曹杨,但黄皓文是新增的卡,具体也不知道,应该不会比上海场更差了吧(喂

2)黄冠菘的王天风非常形似(剧本问题另说),表现力也是最好的,推荐

3)赵超凡的明台发挥很稳,但周默涵也不错,看个人喜好

4)朱芾的大姐比原剧还还原,刚好四场都是她,棒

5)个人偏爱刘阳的明楼,但这样就避不开曹杨了emmmm🤷♀️

#看话剧我从来是只看班底不选卡的,结果被韭菜圈都逼成啥了都#

#为中国的舞台剧事业操碎了心#

#我的剧场体验

4 00

4 00 - 终于去看了晓晔老师的「两只狗的生活意见」,不愧是师从郭德纲,插科打诨能力一流。一晚上提了5➕戏剧新生活,顺便鼓动了两把冲爱奇艺会员🤣

Btw开场词都是“感谢孟京辉导演和各位在座的老板娘”🌚#我的剧场体验 1 00

1 00

2 00

2 00- “I’ve seen far too much of life in this place to get upset by that sort of thing. It takes all sorts to make a world, after all, doesn't it?”

3.28开启深海之旅🔛😉

#我的剧场体验预约 | 麦田小报Vol.209

15 00 - 39 211

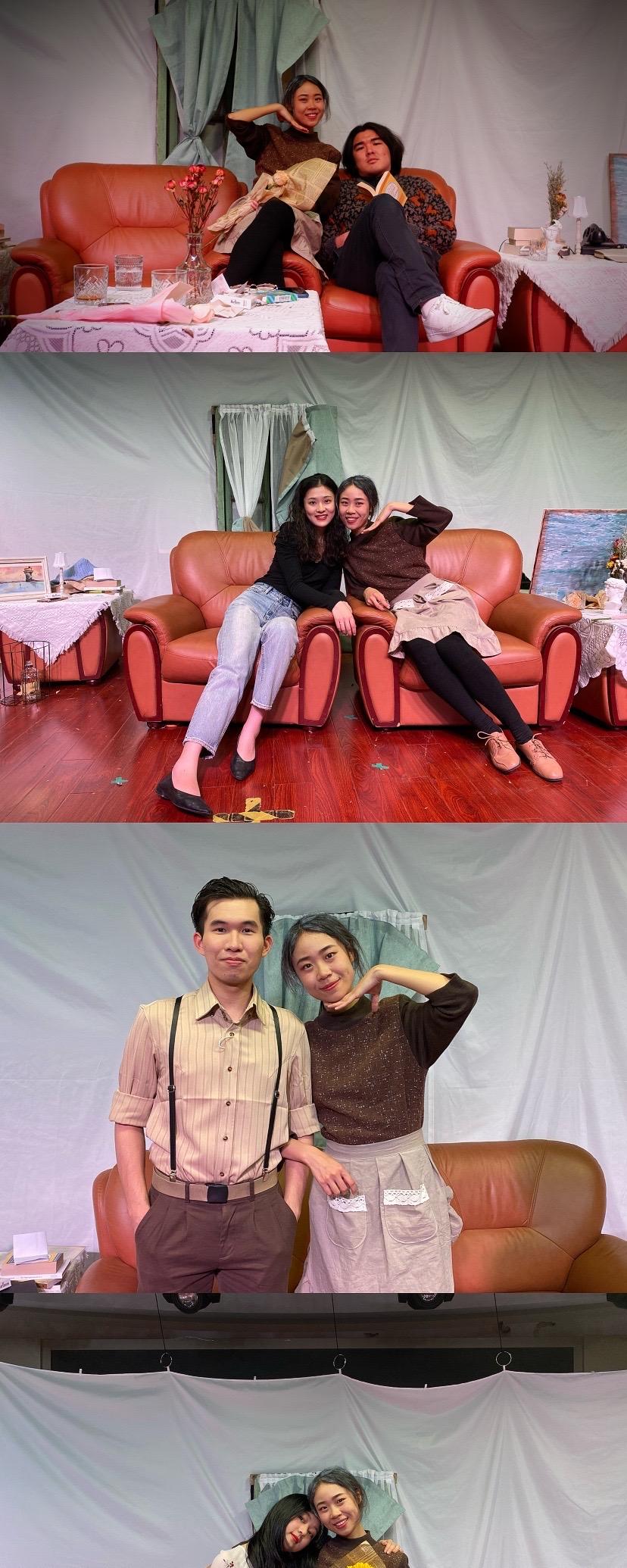

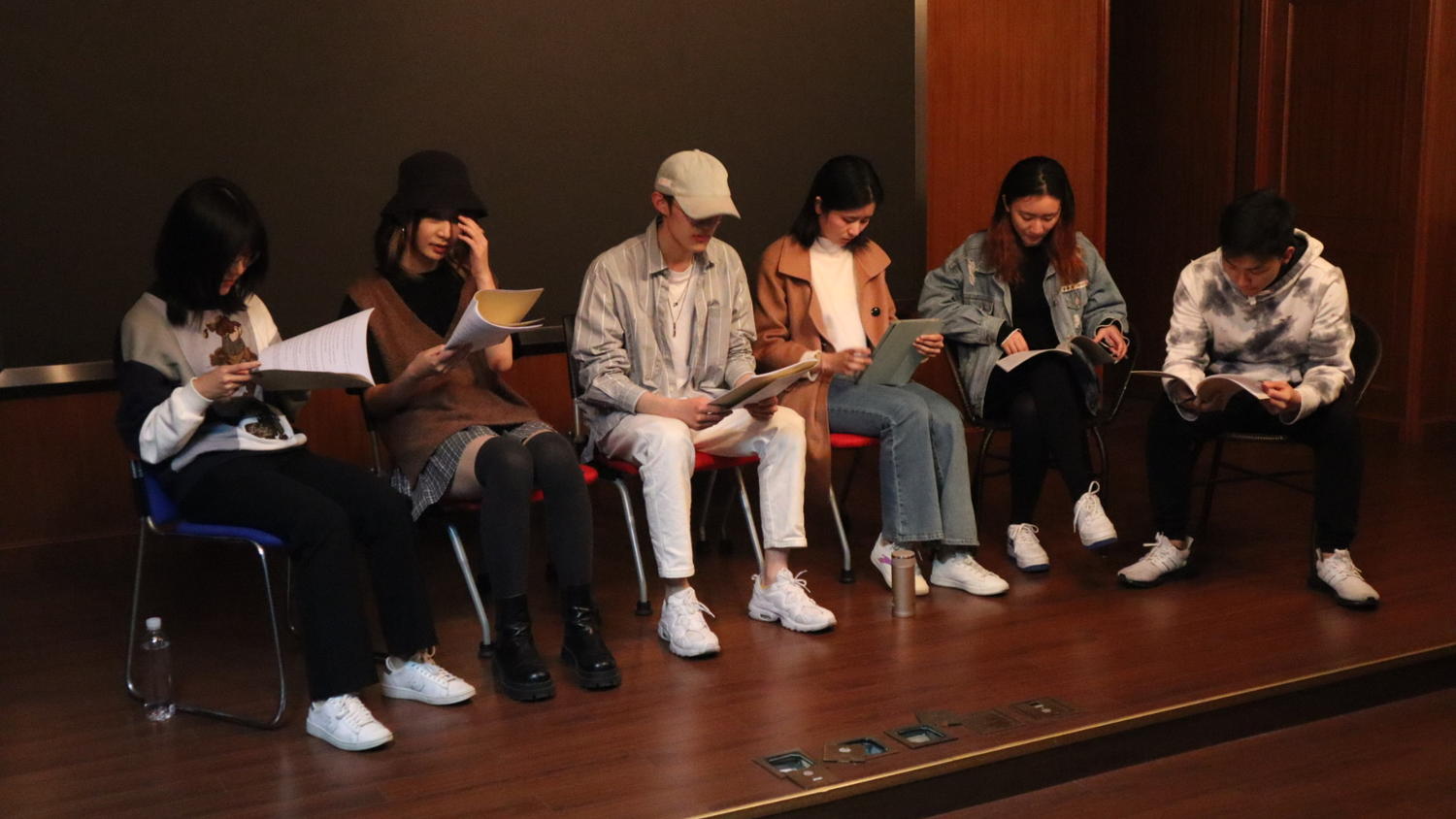

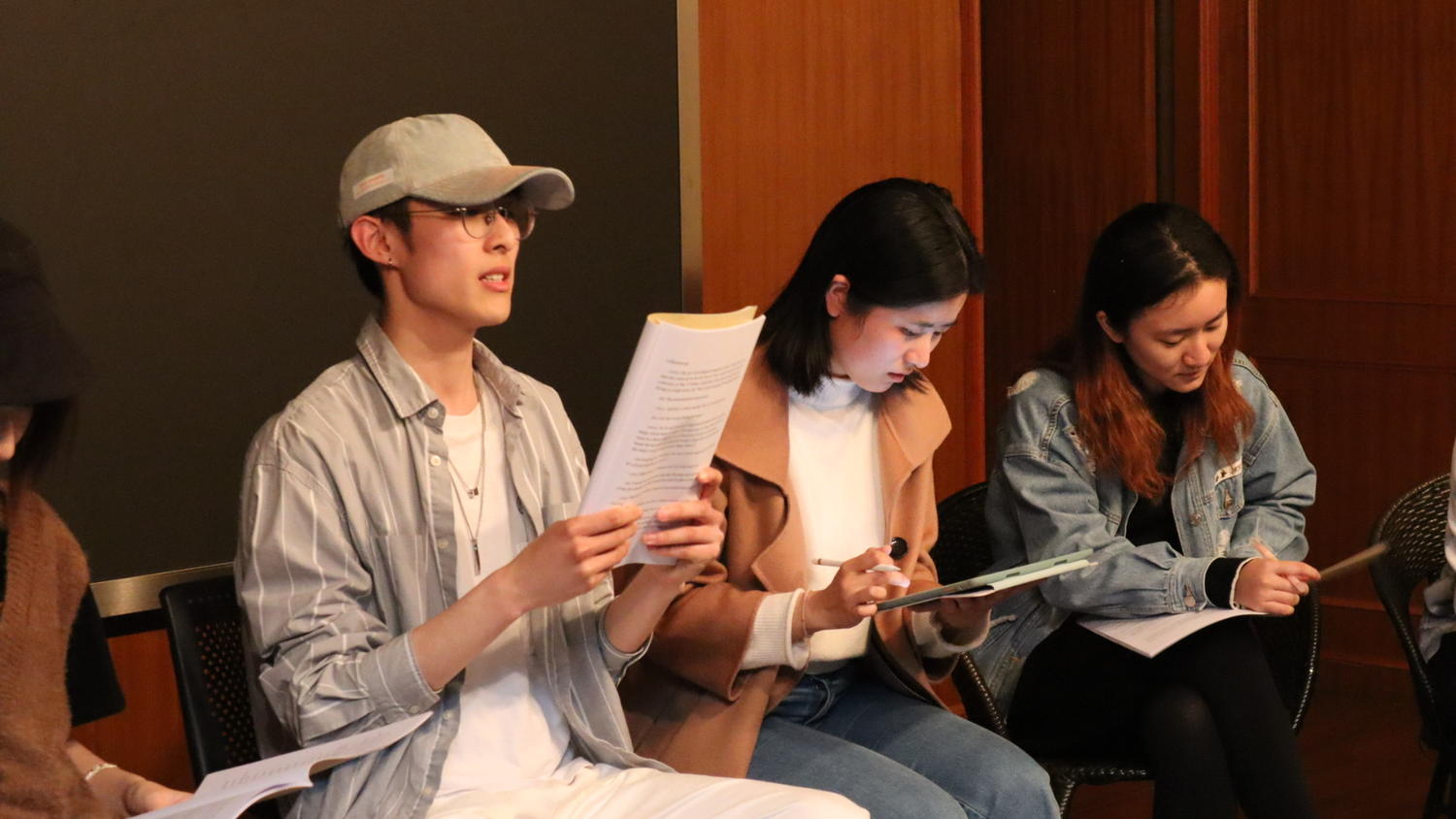

- 哎我真的

今天演出是最棒的一个版本

在意的朋友都来看了 甚至是我以为不熟的朋友还一直在关注我,结束后也特意来跟我讲了好多话跟我拥抱😭

我的戏份不多,但是每次出场都会收获笑声(我差点笑场)(不过这届观众怎么笑点这么低啊)

我收到的一个最好的评价是:“我真的一点没认出来那是你。你真的演的很有味道。”

我觉得我大学没有什么遗憾了

现在有很多话想说 但就先说这么多了!!!

💙Luv ya!

#我的剧场体验67 151 - 不眠之夜绝了👍

道具,布景,灯光,舞台设计,群戏走位都够我社学习好几年的了。

演员很敬业,看到一位女演员的腿上有淤青🥺

也被很多演员撩到了,超级羡慕被选中的观众,我也好想跟他们互动啊!戏瘾上来了!

剧情的话其实没get到很多,巨多支线,全靠之前看过麦克白原著撑起剧情…全程在想 他们到底什么关系…怎么谁都能互相搞起来…

最后警示:三个小时体力劳动真的很累,而且场内很热,提前补充好能量。俩人已经累趴了…

#我的剧场体验 36 130

36 130 - 时间:2022.03.20 14:00

地点:北京二七剧场

卡司:刘阳-塞万提斯/堂吉诃德,刘浩冉-阿尔东莎,卞佳平-桑丘/侍从,李金哲-旅店老板/司令,赵之文-卡拉斯科医生/公爵,乐巍-神父,陈晨-管家,郑正-佩德罗

次数:一刷

【座位】

二七剧场6排中段,离舞台比较近,视力不错的话基本可以看清演员表情。

【舞台】

舞台造景没有槽点,随着剧情在监狱和田野/乡间酒馆/堂吉诃德家中之间来回切换。

【译配】

译配绝了,程何yyds!因为之前在线上看过英文版,再看中文版,完全不会觉得尴尬。看七幕人生发的关于本剧译配微博,细节满满,韵脚、平仄以及语音的轻重都注入了译者的心血。太美了,以下摘录几段:

1. 心中的杜尔西尼娅,只是幻影虚空。但若人都能织梦,便能安度暴雨狂风,在绝望中从容。

2. 几番梦中遥望,不曾见过您身影,我心却已将您深藏;此情如诉如歌,多少魂牵与梦萦,就算从来天各一方。

3. 小鸟飞,飞飞飞,飞向思念的她,带她到我身边,这颗相思树下,我已望断天涯,满心牵挂。小鸟飞,飞飞飞,飞去远方。小鸟飞,飞飞飞,诉我衷肠。快快飞,小小鸟。

【演员】

卞佳平的桑丘实在是太可爱了,一开嗓就惊到我,高亢明亮,坦荡自然。刘阳在不同角色和状态下切换自如,无论是声线还是神态,拿捏到位。两位在《Man of La Mancha》中的重唱部分,声部清晰,听得我心里一亮。

刘浩冉的阿尔东莎很美了,声音气息也很稳。她同时诠释出了阿尔东莎的两种状态:潇洒和绝望,《Aldonza》直接把我听哭。

【剧情】

百老汇的经典剧目,剧情自然是好得没话说。全剧是戏中戏的结构,现实中的塞万提斯面对审判,书中的堂吉诃德追求梦想,一边人间清醒,一边认真疯狂。

“你这人间已病入膏肓,放眼望,尽是堕落癫狂。”

“狂风吹开我道路,日月照我征途,无论它要通向何方,不管它通向何方,光辉在邀我前往。”

“去摘,遥不可及的星。”

#我的剧场体验

3 00

3 00 - 时间:2022.02.26 19:30

地点:北京保利剧院

卡司:于晓璘-郑微岚,赵伟钢-金海鸣,崔恩尔-夏光,傅祥安-李灵,胡芳洲-丁宁,白倬铭-蛰生,孙礼杰-马克梵

次数:一刷

【座位】保利剧院的6排,比我想得离舞台更远一些,无法观察到演员脸上的细微表情,推荐前排座位或自备望远镜。

【舞台】整个舞台布景非常认真,设计充满了细节,恰到好处地运用了灯光与影子。相遇之初,微岚与夏光隔着镜子,对话讨论,不停切换。到了结尾,微岚杀死夏光,信件掉落,镜子破碎。跟随剧情,巧妙地进行场景变换,几番令我惊叹。

【演员】因为是一刷,觉得每位演员都很不错,有表达出自身角色不同的性格(傅祥安饰演的李灵也太可爱了吧awww)。最最种草的是崔恩尔,太稳了真的太稳了。

【剧情】热爱文学的忧郁少年微岚,小心地怀揣着对文坛之星的崇敬之心,而从其信件落款幻化出的少女夏光,又成为了海鸣先生的缪斯女神。微岚的细腻和纯真,夏光的疯狂和肆意,另一端都是“于我如人生初遇的春天“的海鸣先生。

结尾的结尾,海明先生的信,和灯光中温柔地摸头,使人动容。

“人生的繁华你陪我写下,我的爱慕之心,只属于信件另一边的你。”

#我的剧场体验 3 00

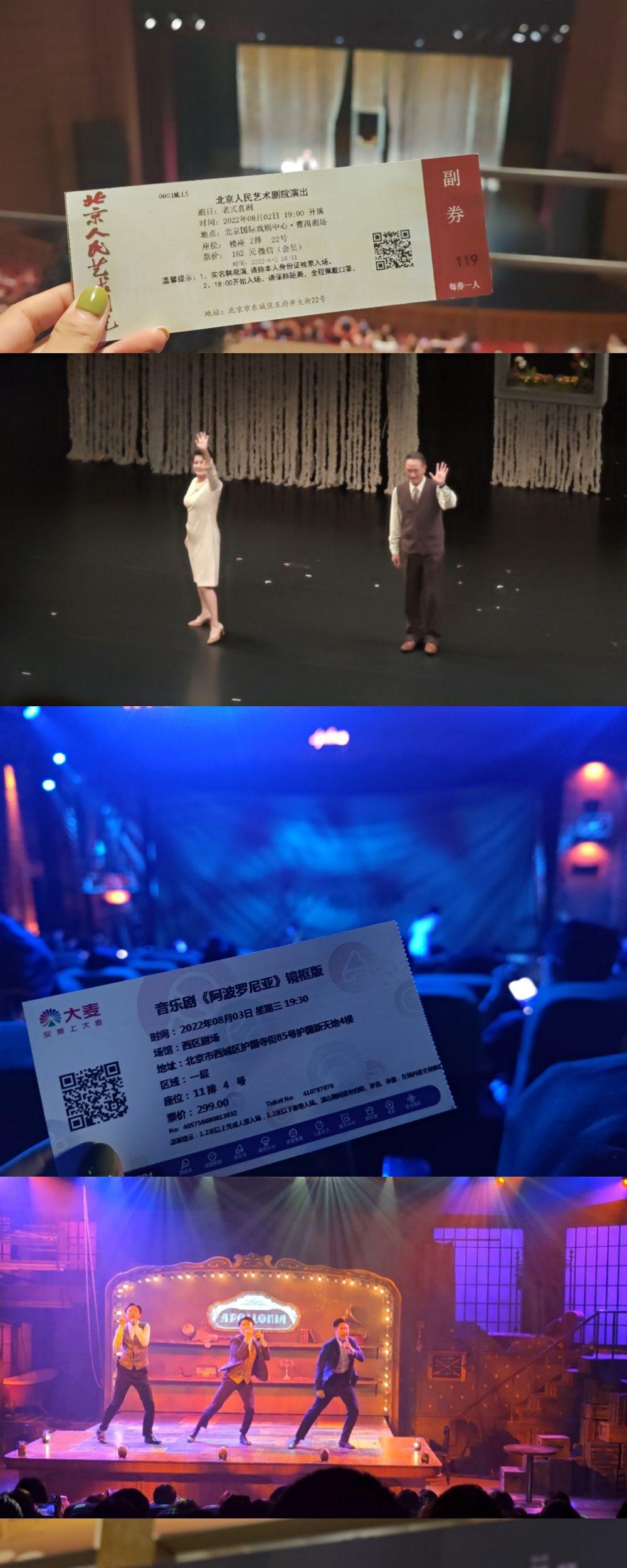

3 00 - #我的剧场体验 陈佩斯主演《惊梦》

“梦惊已是新天地 旧曲依稀绕古城”

小姐妹约了一起来看话剧,看完发现竟然是陈佩斯父子主演,150min一镜到底,感慨功力深厚。

一个60余年历史的戏班子在战乱年代的颠簸命运。翻三番的喜剧串联,《白毛女》与《牡丹亭—游园惊梦》的神奇组合。

战场两边的指挥官,同为黄埔军校一起演过昆曲的同学,同样在乱世中保住了和春社,尊重艺术专业者并给予丰厚报酬邀请其演出。

不懂戏的下属们,一方靠白毛女振奋军心,一方把延安的戏渗透进将军府而气愤拔枪。班主主顾从最开始的少东家到野战军司令到国统司令,既然答应了,即使战事纷纷,少东家疯了,昔日司令死伤不再,要学戏的小女兵也牺牲了,在漫天大雪中,再现游园惊梦。

“如果一出戏就能把人心唱散了,那就说明人心本来就是散的”

“既应承了您的戏,无论如何也得唱完”

“世道再乱,规矩不能乱”

3 20

3 20 - 千万别说永远,大多数事情不会因为你想就可以一辈子的。

戏是妄语,我却认真。但冇人话畀我知,喺真相世界里面,认真唔用呀。

ntlive国内放映12年,打卡第100场,又拖着行李大周末地千里狂奔到中间、小莎翁、Chao的赶场,只是没想到从最初的附赠场刊、折页、明信片到现在票价越来越贵,大部分放映点却连纸质票都不提供……

我大概也不会像以前一样许下xx年一定要去伦敦南岸看现场的傻傻愿望了,毕竟在中年人的世界里,太多太多的事情都比看戏优先级高。

#我的剧场体验

4 00

4 00 - #我的剧场体验 嘿嘿嘿,北小京他更新了。

《安提戈涅》的台词拼贴还真的没注意,就记得那块台词猛上情绪但并没上去。后面放视频这个之前立陶宛的《伪君子》里看过,展示从舞台跑到剧场外的感觉还是挺好的,这个意义就不大,而且情节有点不合理,最后的这个冲突整个都有点硬拗的感觉。北小京丨《新西厢》——新程式与新生活

2 00 - 无论你是不是戏精,即兴戏剧都给了你一个放心表达的舞台。

从看戏剧到玩戏剧

戏剧原来可以很好玩

周天下午14:00

西工大创新大厦2楼艾派·漫咖啡

加群预约报名

另外寻找一起玩桌游以及克苏鲁跑团的小伙伴😄

#我的剧场体验 2 00

2 00 - #我的剧场体验

讽刺的意味挺重的,一帮人抢夺钻石💎过程中发生的各种事,属于低起高走的剧,前面开头略显得无聊🥱

其实还是鼓励大家多看看话剧的,话剧不像电影,不是通过很复杂的故事线去吸引人,每场演出主要就是围绕一个很小的主题,在这个主题下,各种人物角色登场,一些不那么真实但是又符合逻辑的光怪陆离的事情和神奇的对话开始发生……

每个演员在舞台上的动作都是放大的夸张的,情绪需要通过整个肢体配合着一起传达。话剧演员需要很用力地表演,再用力也不过分。

而且话剧结束后,跟同行的朋友讨论起剧情并不会有很大的争议,而且往往能以小见大聊出很多的东西,彼此之间会有很多的惺惺相惜的感觉,这可能也是话剧衍生出来的魅力之一吧

1 00

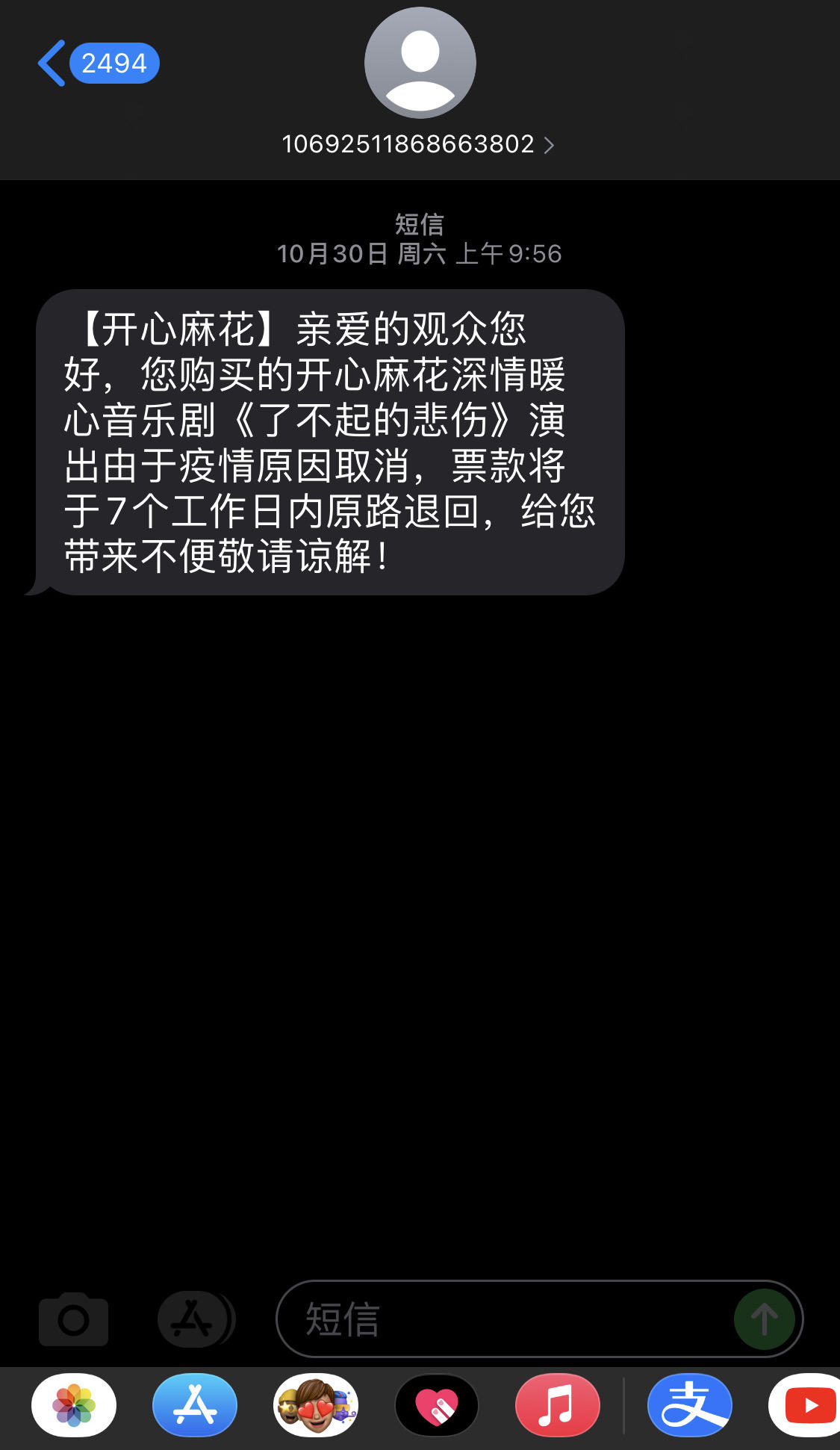

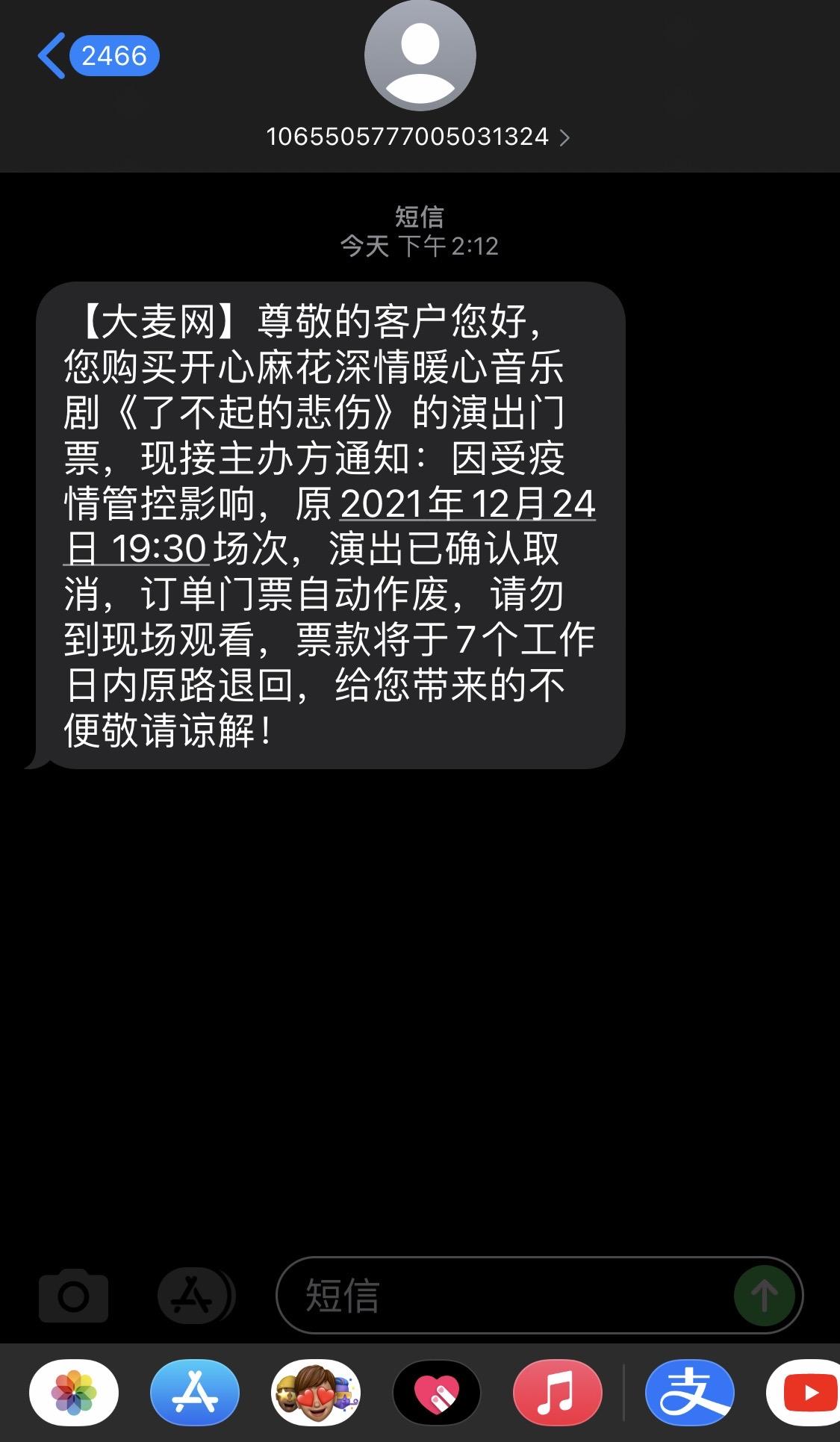

1 00 - 加一礼拜班儿,刚来的及说一句剧评。正好看评论,说《了不起的悲伤》里每个人,明明都有悲伤的过去,但是每个人都表现自己最讨人嫌的一面。但是这个问题能不能反过来看,那些讨人嫌的背后,其实都有悲伤或者深情的一面呢。最寒冷的天儿,看的挺温暖的。唯独结尾有点怪,这种怪不是因为仓促,而且被硬生生改动的痕迹……如果真是这样,那我就看过三部结尾被“阉割”的话剧了😱😱😱#我的剧场体验

3 00

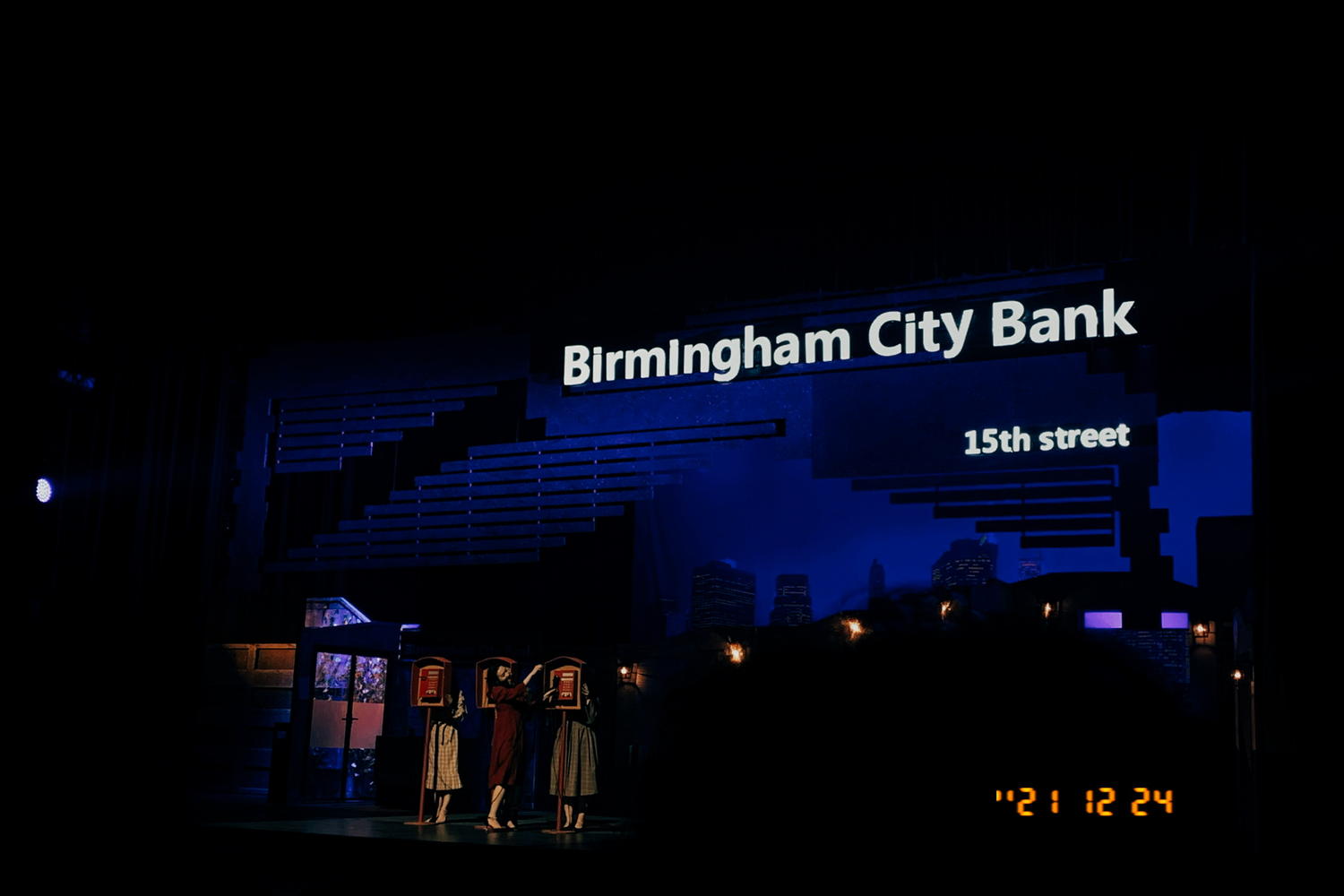

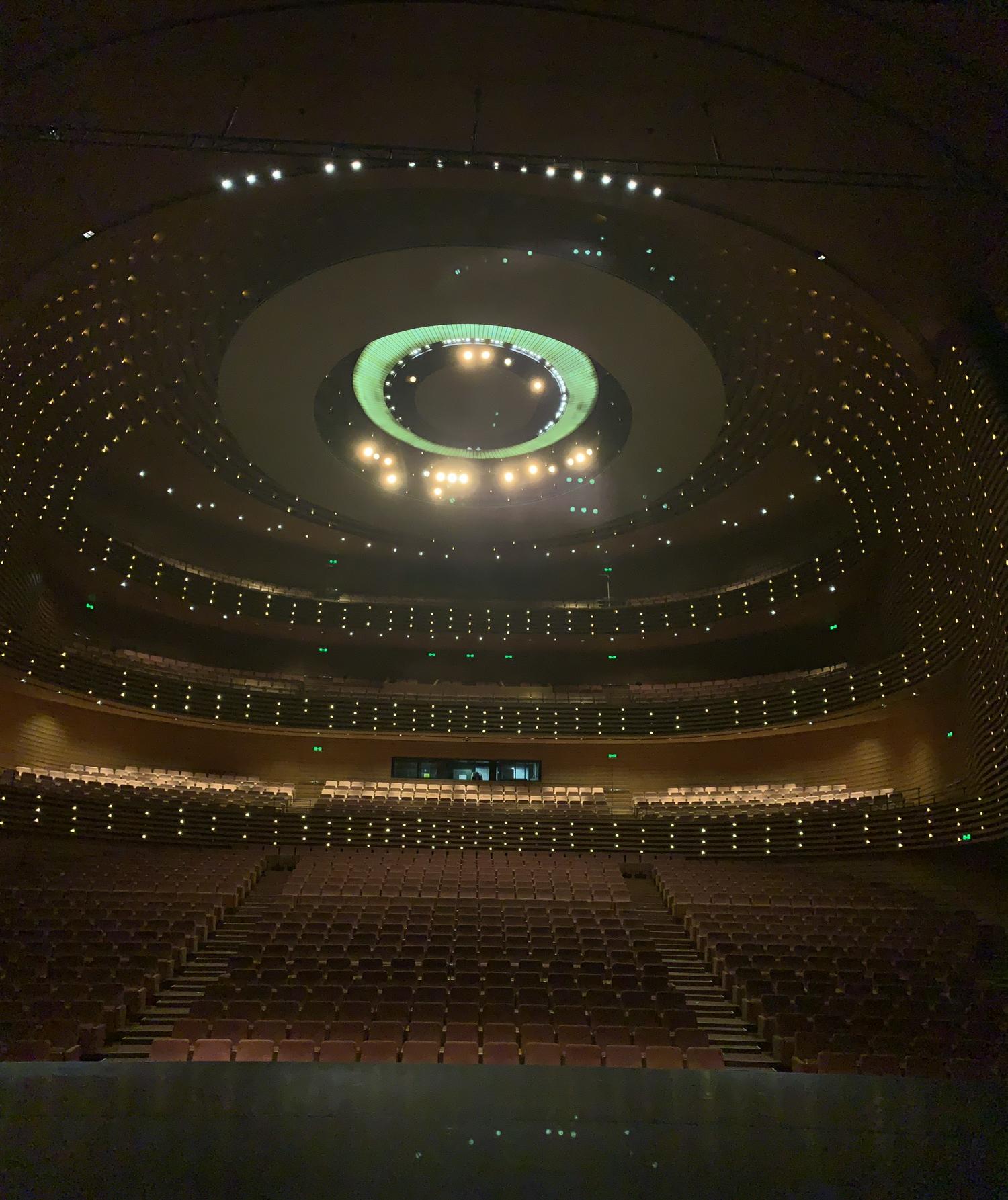

3 00 - #我的剧场体验

今晚,结束上海城市剧院1128末场后,话剧《12個人》2020年度演出正式收官。

以下,是本轮不那么容易的演出期间,先生们记录下的每一个不同城市的剧场。他们的视角下,或许也装下过一个你。

感谢喜爱,感谢所有的声音,我们下次见~^ ^

2 00

2 00 - 3个小时!我僵了!我腰没了!

有朱冰贞洗眼睛洗耳朵嘻嘻🥰,王奕铼别演牛郎了,像地主家的傻白甜儿子,看到他的脸就很想笑了(善意),嘴巴还是闭不上,总给我一种“上台了好开心要拼命演好”又适得其反的感觉。

宇文若龙先生的杨贵妃很梅,不愧是学了十多年梅派的人,很梅很京昆。

下次就不要搞那么多噱头了,是会没人看的。

带同事来看戏,他问我确定这不是京剧吗?

邵峥的嗓子…算了不说了,毕竟是北昆一哥,其实演官生也挺帅的。

演员一定很讨厌我这样事儿吧唧的观众…

今天也是表白北昆美女的一天,北昆PLMM也太多了吧😍

对了,谢谢赠票哈哈哈

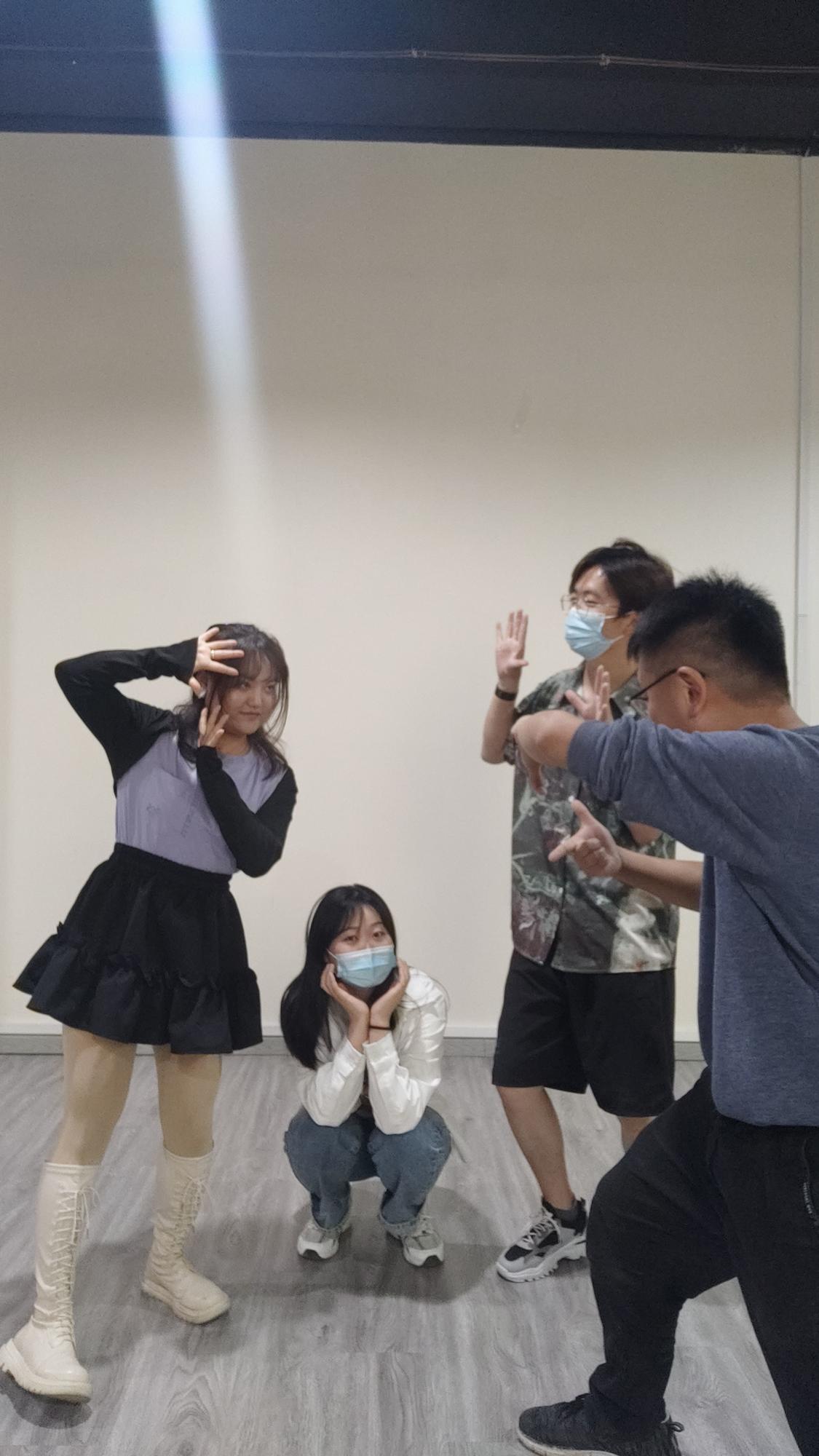

#我的剧场体验02:192 50 - 即兴意味着面对未知,戏剧意味着没有限制,当即兴和戏剧相结合的时候就产生了奇妙事情,让我们能够面对未知的冒险时,依然能够坦然、笃定的去面对。因为一切都是礼物,同伴包括自己在这一刻也都是天才,我们的一切也都会被接纳。

即兴不只是你知道的那些……

#我的剧场体验

0 00

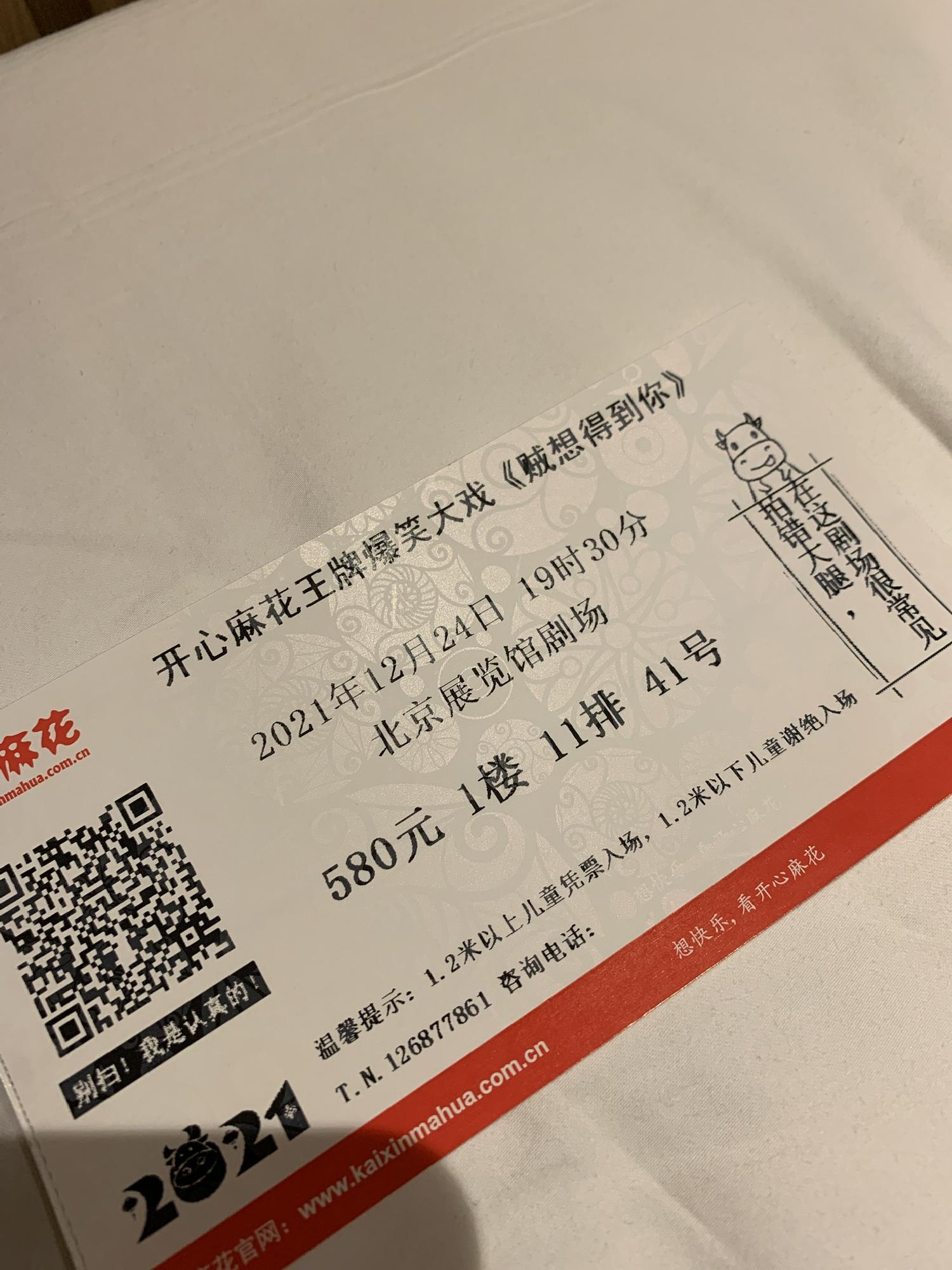

0 00 - 开心麻花新作,舞台专场颇有戏剧感,可惜烂梗太多+bgm太响导致部分片段根本听不清演员的声音🥹总体不及期待,但效果尚可。谢幕时得知主角居然是「功勋演员」,第一次听说这个名号,感觉好酷。

#我的剧场体验

17 50

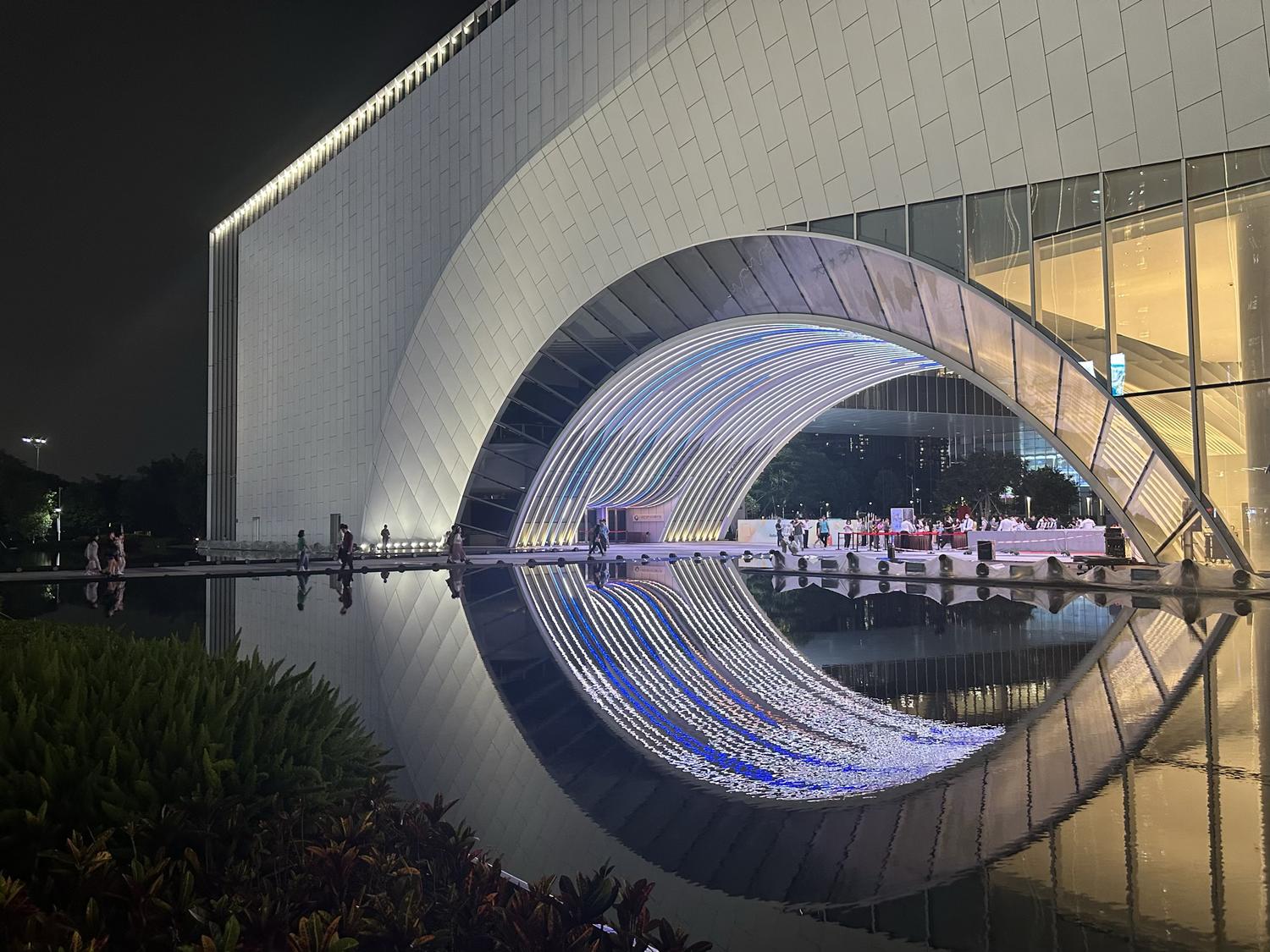

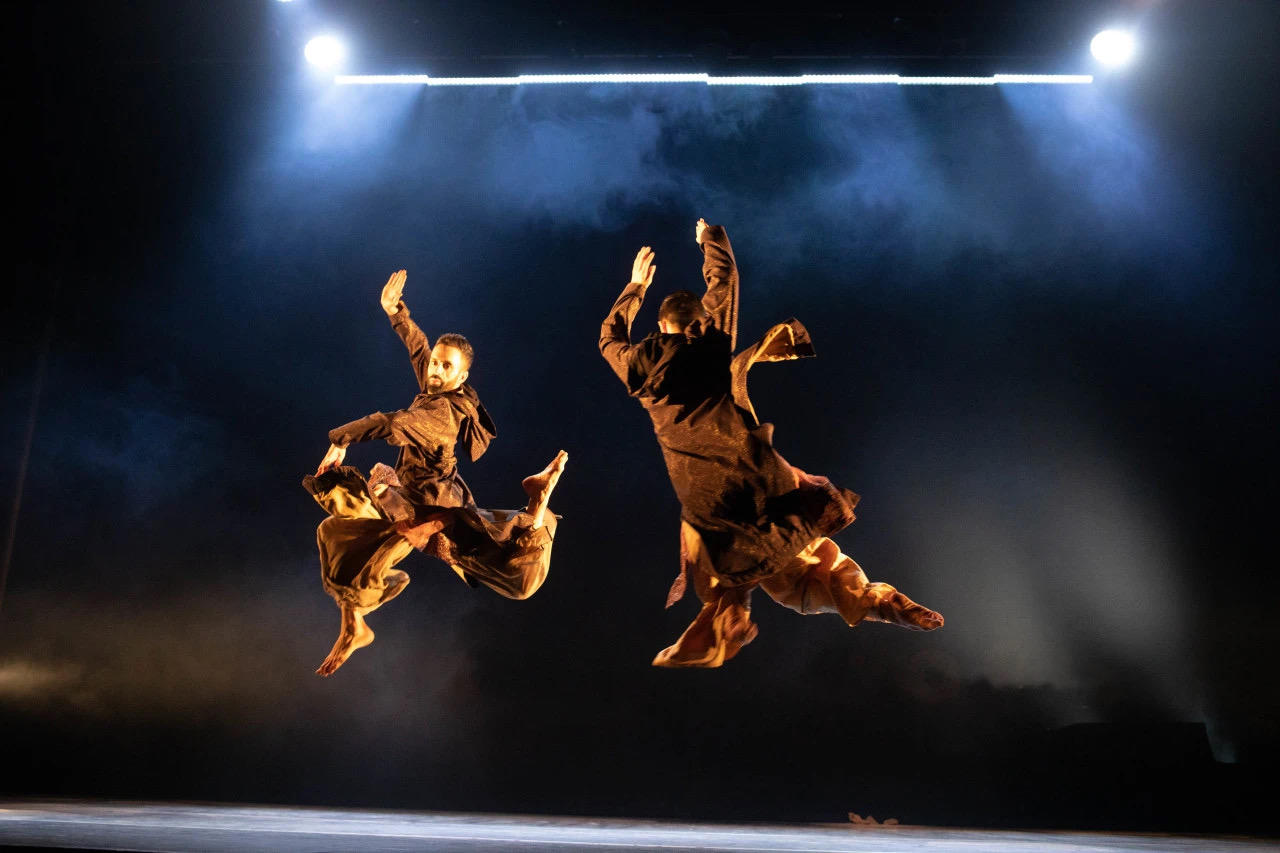

17 50 - #我的剧场体验 胡沈员《无径之径》现代舞剧

SAMSARA 意为“轮回”

“你是我的前世,我是你的今生”

从舞蹈风暴,到偶然间得知胡沈员要来深圳巡演,奔波一个多小时抵达光明艺术中心,错过了昨天的胡沈员带的现代舞课还有些遗憾,看完全剧,一切都值了。

两位舞者+两位现场奏乐+一位女vocal,+独特的灯光效果+从天而降绵延不绝的细沙,带来一场精美绝伦的朝圣之旅:

故事结合了西游记和印度佛教元素,从最开始两尊雕塑开始,从天而降的细沙和灯光,两个身着黑衣的舞者,在灯光形成的垂直路径上,仿佛对视着另一边的自己,与黑暗中的自己对话。

黑衣褪去,华丽着装光脚起舞,两人合体,宛如一尊佛像。

后来两人无法同一时空,仿佛跟梦中的自己对话,给轮回中的对方诉说。

再到俩人分别的朝拜,一人为佛,一人朝拜,场景变换后,佛和朝拜者角色互换。

全程用肢体动作去表达和呈现,最近迷上的一种新的艺术形式,一种无法用语言描绘其万分之一,更适合沉浸其中去感受。

3 20

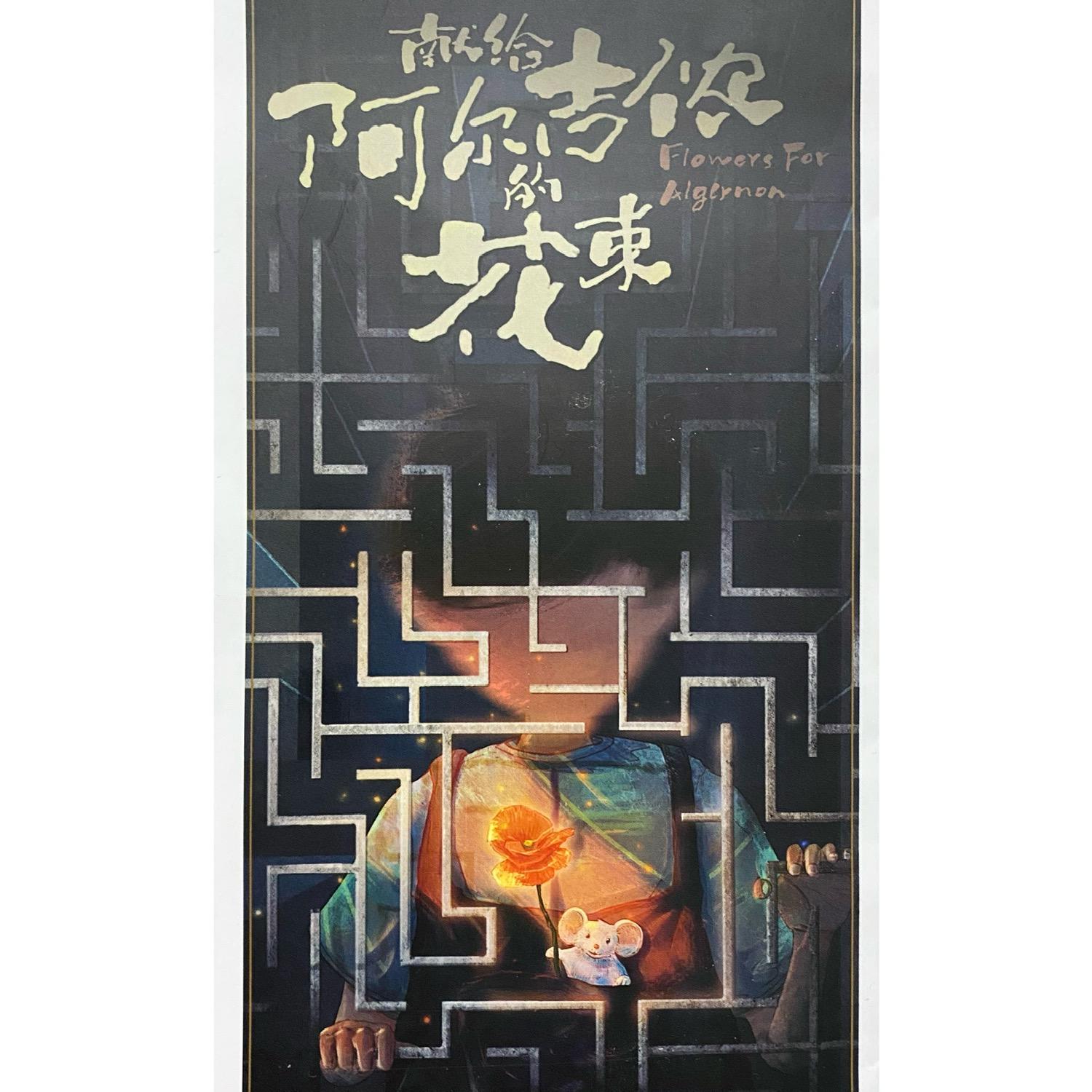

3 20 - #我的剧场体验 献给阿尔吉侬的花束 北京

昨晚小雪匆忙乍现 今天狂风之下等来了温暖的花束 表演很精彩 剧情其实还可以改编的更丰富的 返场歌曲没录 忙着擦眼泪 确实挺好哭 购票机制就不多吐槽了 整体还是值得

结束之后买的邮票冰箱贴 包装好用心

剧场 明年再见❤️ 15 00

15 00