即刻App年轻人的同好社区

下载

生活的透气时刻

热爱生活的人即使忙碌也可以找到适合的透气方式,你找到了哪种呢?【本话题由即刻×小宇宙×新天地联合发起】

8012人正在讨论,23.6万人浏览

相关圈子

人间松弛指南

11万名即友已加入

去过的好玩的地方

100万+名旅行者正在留下足迹

一起散散步

2514名即友已加入

今日小确幸

5.1万名即友已加入

动态

- 🎁有奖活动丨即刻 x @小宇宙App x 新天地 发起 #生活的透气时刻 ,来分享你被庸常笼罩时的透气方式吧

中秋假期去看了小宇宙x新天地「播放生活新一面」线下展,发现忙碌琐碎困扰的同时,热爱生活的我们其实还是能找到许多开窗透气的机会。

就拿我司同事来说好了:

有通勤时听播客感受鲜活声音,有加班时播放bgm给键盘打节奏的; 有每个晴天傍晚都去天台追日落的,有每个周末选一条马路散步的;

有去吧台做杯手冲咖啡整理思绪的,有在公司开辟了工位花园的

……

生活可能忙碌,压力也时常出现,但我们总有办法让精神透透气。

你是如何在生活里透气的呢?

👇参与方式:

带上 #生活的透气时刻 发布动态,分享你在生活里找寻鲜活空气的方式,聊聊你看到/听到/体验的生活新一面。

🗓开奖时间:10月8日

🎁奖品内容:

- 小宇宙精选奖10名:各送上一整套 @小宇宙App 「打开新世界的门」门挂,随时打开生活任意门

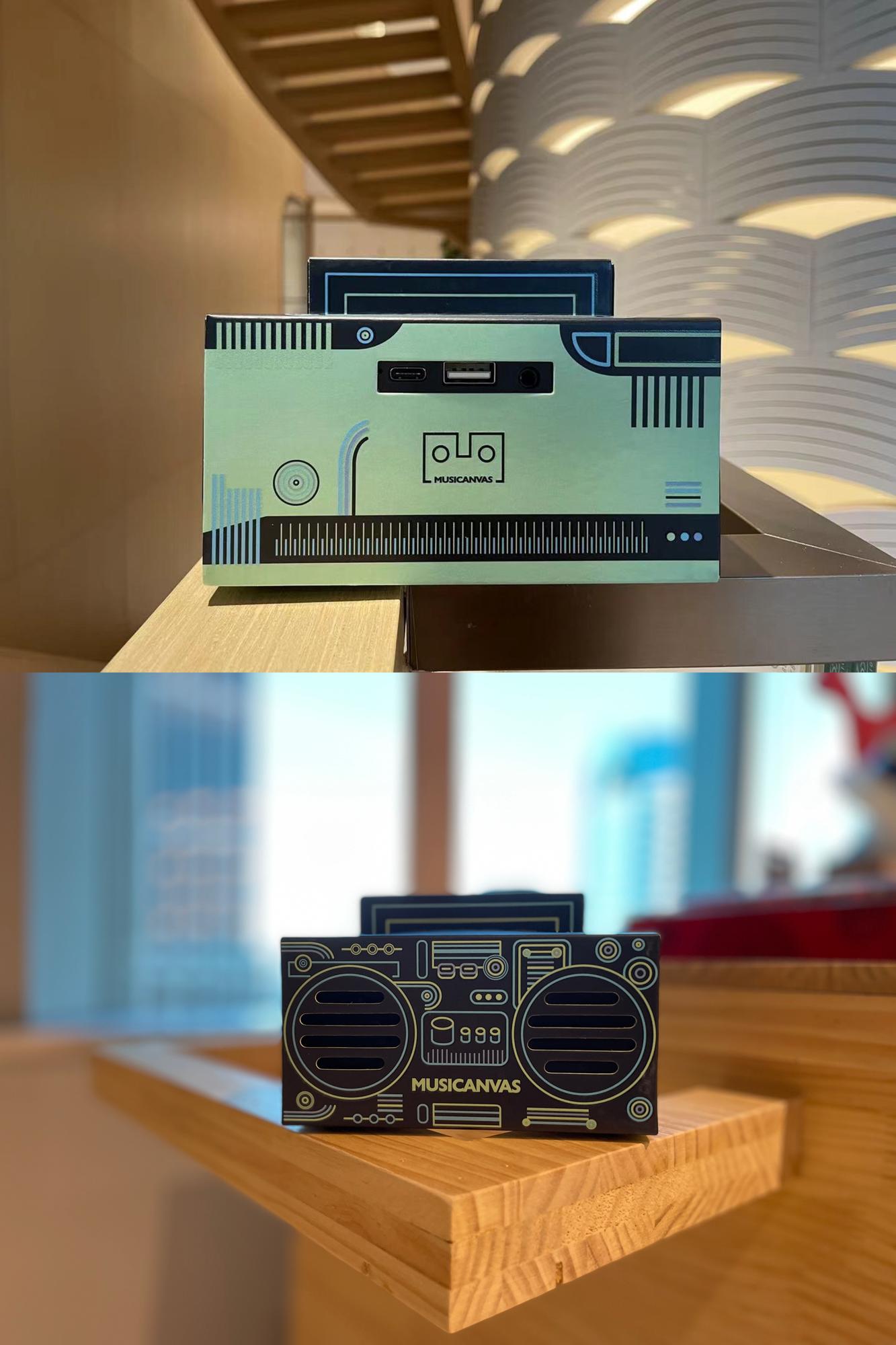

- 新天地人气奖5名:各送上一台小音响,听见生活里的另一面

来和即友们一起透透气吧!

155 1913

155 1913 - 成都银杏Citywalk封神路线🍂一键打包秋天

成都的秋天

是一场盛大而安静的金色告别

飘过成都深秋的银杏雨

才算见过这座城市最温柔的底色

.

如果你也厌倦了人潮汹涌的网红点位

请收下这条我私藏已久的漫步路线

它串起的不仅是银杏

更是半部老成都的烟火与诗意

-

📍银杏赏秋citywalk行程

青羊宫➡️文化公园➡️百花巷➡️百花潭公园➡️散花楼➡️锦里西路

-

📸赏秋推荐

1⃣️青羊宫

推开朱红山门,喧嚣瞬间被隔绝在外。直奔那棵银杏,你会明白什么是“时间的形状”。阳光穿过层层叠叠的金叶,在青砖上投下晃动的光斑,香火气缠绕着落叶的微凉。静静站一会儿,内心所有皱褶仿佛都被这古老的温柔抚平了

2⃣️文化公园

从青羊宫的侧门不经意步入,像穿越了结界。这里银杏更亲民,沿着河岸与亭台蜿蜒成廊。叔叔嬢嬢们在金色穹顶下喝茶摆龙门阵,落叶飘进盖碗里也浑然不觉。这里是生活与美学最默契的共存

3⃣️百花巷

转个弯,闯进这条满是旧时光味道的小巷。银杏在这里成了最灵动的装饰——落在晾晒的床单上,停在自行车的车筐里,点缀着简陋小摊的水果。没有刻意布景,却每一帧都是最生动的成都市井画卷。买杯热饮,慢慢走,你会爱上这里的慢节奏

4⃣️散花楼

一定要登上散花楼!这个名字在此刻得到最浪漫的诠释。凭栏远眺,锦江蜿蜒,两岸的金色沿江铺展,仿佛整座城市都被秋色温柔包裹。风吹过,真的眼见“散花”的奇景——万千金叶翩跹而下,是一场来自天空的盛大馈赠

5⃣️锦里西路

把压轴的赞叹留给这里。当走上锦里西路你会看到教科书级别的“银杏隧道”。笔直的道路被两排高大的银杏完全覆盖,车流穿过,卷起阵阵叶浪。建议在下午时分抵达,夕阳光为每片叶子镀上金边,整条路灿若星河,美到失语

-

秋天很短,短到一场风就带走了所有金黄

但记忆可以很长,长到很多年后

你依然会想起在成都某个平凡的下午

曾走过一条流光溢彩的路

内心被温柔地、满满地照亮

Ps:成都这条银杏赏秋路线特别citywalk!人少景美!攻略传送门→xhslink.com

#生活的透气时刻 #今天去哪玩儿 #身边的植物

120 167

120 167 - 可爱的购物卡比(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)亮晶晶的街景✨好吃的鱼蛋😋圣诞小狗٩(ˊᗜˋ*)و🎄和哥哥溜达ଘ(੭ˊᵕˋ)੭🎄看小狗钓鱼🎣散步到深夜😊

(插曲:哥哥看错路😡被迫绕路走了 十分钟到的路 多走了三十分钟🤦♂️人麻了🥴)

#生活的透气时刻

18 20

18 20 - 昨天午餐🍴(๑´ڡ`๑)吃了酱骨架 肉肉好吃😋醋熘白菜也不错 就是有点塞牙 小米粥也太多了吧哈哈哈哈

今天中午吃了港式肉酱牛腩饭(●'◡'●)つ🍖还有牛杂饭

好吃吃完太饱了 在家来回踱步🤣然后下午跑了一个小时椭圆机 o(^▽^)o 真是太棒了 晚上吃个跷脚牛肉和炒菜 🍽️(¯▽¯)吃了之后感觉好奇怪 不饱不饿不想吃了 🤣喝个奶茶🧋(๑´ڡ`๑)美滋滋#生活的透气时刻

14 40

14 40 - 🔵|「完美的日子」和碎了的奶泡

想来记录下和某日

打碎了的牛奶呼应的蓝

“KOMOREBI” is the Japanese word for the shimmering of light and shadows that is created by leaves swaying in the wind. It only exists once, at that moment.」

「完美的日子」中的

木漏れ日KOMOREBI」

是仅此一次 在那一刻

于斑驳的光影里

被温柔而丰盈的秩序击中

简单静谧有序

第二次看的时候

正巧在听「格外的活法」

窥见不一样生活的样貌

似乎感觉被轻轻拥抱了下

和轻盈的生命样本击了下掌

「不一样」 或许也没关系的

至于那些还没想好的

如何详述的感受

如何记录的细节

或许改天吧

#镜头下的光影

#生活的透气时刻

18 20

18 20 - 如果准时下班吃晚饭😊饭后时间充裕还可以去糖水店喝糖水ʕ·ᴥ·ʔ🥤那么这天将会变得幸福!

如果吃麦当劳有可爱的联名产品包装🍔(๑´ڡ`๑)那将会给麦当劳锦上添花!使得本社畜开心一下😊

如果吃一顿🍋柠檬🍍菠萝肉的酸酸午餐,还有冰冰凉凉的可乐(っ˘ڡ˘ς)🥤那么午餐将会更加美味!

如果下午上班的时候走神(*^-^*)收集多一件玉桂狗宝宝的周边😘那就会稍微缓解一下工作的压力

如果下午的太阳刚好落在办公室的桌面上☀️透过玻璃杯折射出水波纹的光影效果(✧∀✧)那感觉有点好看☺️

如果下班回到家时间不晚🤗还有时间可以看会电视📺盖着新买的海獭🦦宝宝小毯子 窝在沙发🛋里😁那就很舒服了ʕ•ᴥ•ʔ

#生活的透气时刻

14 20

14 20 - 第一次去西双版纳!直接复制这条游玩路线!!

当晨雾漫过棕榈林

当金塔映着澜沧江的余晖

西双版纳的风里都藏着治愈的密码

这里有千年古寨的烟火气

有热带植物园的奇花异卉

在夜市灯火里的舌尖狂欢

3 天 2 夜刚好解锁这份傣式浪漫

-

📍3天2夜行程

DAY1:落地机场➡️办理入住➡️曼贺纳自然村寨➡️总佛寺➡️曼听公园➡️傣乡水城

DAY2:中科院植物园➡️曼斗佛寺➡️高庄星光夜市

DAY3:曼丢古寨➡️般若寺➡️大佛寺➡️去机场回程

-

🏞️西双版纳游玩景点推荐

1⃣️中科院植物园

在王莲叶片上踏水而行,穿行在榕树盘结的空中走廊,百花园的粉纸扇花田宛如莫奈花园,电影树高处仰拍超梦幻

2⃣️告庄星光夜市

版纳夜生活的灵魂!灯火璀璨的夜市像星河坠落,傣装租赁、手工艺品、特色小吃应有尽有,白天这里拍照也很出片

3⃣️曼贺纳自然村寨

藏着 1200 年历史的傣家秘境!青石板路串联起干栏式竹楼,墙面绘着孔雀图腾,转角能遇见织傣锦、做傣陶的老人。听着傣语闲谈,烟火气拉满

4⃣️总佛寺

西双版纳的佛教圣地,红墙金顶倒映在池中,庄严又出片,阳光透过椰林洒在佛像上,氛围感绝了,适合静静感受禅意

5⃣️曼听公园

傣王的御花园,园内古木参天,孔雀在草坪漫步沿着澜沧江步道散步,风吹过树梢的声音超治愈,夕阳下的金色宫殿拍照巨美

6⃣️傣乡水城

免费的《边水往事》取景地!满是傣式建筑的风格倒影在水面很惊艳,像是走进东南亚

7⃣️曼丢古寨

商业化极低的原始傣寨!青瓦竹楼依山而建,村民们日出而作日落而息,寨子里能吃到正宗傣味

8⃣️般若寺

极简风白墙超出片!不用滤镜也能拍出高级感,阳光漏下的光斑落在白墙上太美了,这里人少清净

9⃣️大佛寺

登顶俯瞰全城的绝佳视角!往下走罗汉台阶,能俯瞰整个景洪城区

-

-

💡【实用贴士】

▫️交通:在市区网约车或者出租都很方便,价格不贵

▫️防晒:紫外线强做好防晒,还可以准备花露水避免蚊虫叮咬

▫️美食:芒果糯米饭、傣味拼盘、香茅草烤鱼、手抓饭、傣式酸汤火锅、舂鸡脚、泡鲁达、傣味烧烤、还有老挝咖啡泰式奶茶饮品,闭眼冲不踩雷!

#今天去哪玩儿 #旅行的意义 #生活的透气时刻

36 75

36 75

10 11

10 11

11 11

11 11