即刻App年轻人的同好社区

下载

思考了很久“一个人的语言系统可能对他造成的思维局限”,今早整理出来,算作阶段小结:

1. 线性结构的局限

斯蒂芬·平克说:写作之难,在于把网状思考,用树状结构,体现在线性展开的语句里。

语言是很好的简化,条理化思维的工具,但往往不是很好的记录思维的工具。

如果把思维比作无数烟花在脑海中绽开,语言只能像一串鞭炮一个一个词句地接连引爆。导致我们接收到的信号也只能是压缩处理后的鞭炮,而不是最灵动而壮阔的漫天星火。

2. 人难以深入思考它难以言说的事物

像维特根斯坦所说:“语言的边界就是我思维的边界”。

我之前会隐隐有所感觉,在英文环境下思考时,思维会不自觉地被简化,难以深入。

也会觉得,像内卷、凡尔赛,都是我深有体悟但在听闻之前从没有认真思考过的一种感受,直到第一次听到这些概念,内心大喊:“aha,that’s exactly how I feel when I was in…” 但在当时的情景下,却难以自己把这个情景中的底层逻辑抽离出来组成这样一个核心概念。

记得之前翻豆瓣“全世界各种无法翻译的微妙词语”,记下了:

西班牙语有一个词,叫Sobremesa,形容“吃完饭后,大家在饭桌上意犹未尽交谈那段短暂而美好的时光”。

夏威夷语有一个词,叫Akihi,形容“问好了路,可是走着走着,又忘了”。

乌尔都语有一个词,叫Goya ,形容“明明知道是不可能发生的事,可是因为他讲得那么动人,几乎让你以为会真的发生”

……

不自觉地想,如果一个人可以掌握世界上所有的语言,他感受世界的颗粒度可以有多细呢?

开始吾日三省吾身,有什么是我体悟过感受过,只是无法被轻易表述,又亦或完全无法被表述的。

3. 对思维的过度简化,让我们忘记了真正重要的,深思求索的过程

试问,什么是时间?什么是游戏?什么叫土味?什么又叫意义?不知道有多少人能给出一个令自己满意的答案,多数或许从没有思考过这样一个问题。

黑格尔说:“熟知的东西之所以不是真正知道了的东西,正因为它是熟知的。”

当我们把一个复杂深刻的概念抽象成一个小包,并把这个小包贴上标签后,我们就不再思考这个小包本身装了什么,尤其,它是怎么被打包出来的?

就像多少人记住了勾股定理,却忘了它是怎么被推导出来的,但后者,往往是更值得被掌握的。

4. 打标签的seamy side

像张潇雨曾说的,由于大脑的计算能力和运转方式所限,我们通常更愿意以某种抽象的称号或概念来定义和储存我们对周遭世界(与他人)的理解,而不愿意关注具体发生的事情。比如我们会问:

某某人这么对我,TA 是不是一个「渣男」?

我现在收入这么多资产有这些,叫不叫「财务自由」?

我的身高体重体脂率是这样的,可不可以算很瘦了?

......

所有这些问题都自带一个陷阱,那就是它们的指向是本末倒置的——明明世间是先有一些客观事实,然后人们使用某种词句和概念将它们总结归纳。但时间一长,被使用得太过泛滥之后,概念本身仿佛超越了事实与行为,变成了某种客观标准。

To make things worse,当我们偶然因为一件事给别人或自己贴上某种负面标签时,它往往会依照俄狄浦斯效应演变为一种self-fulfilling prophecy,变成一个人长久以来的心结。

5. 对人思考方式的定势化影响

Whorf 在提出语言相对论的假说(The language one speaks influences how one perceives and conceptualizes the world)时说,“Language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas, the program and guide for the individual’s mental activity”。

在看完了《Linguistic relativity: Evidence across languages and cognitive domains》这本书后,我深以为然。

举一个小例子,曾有科学家做过一个有趣的实验,调查语言是否会影响人们对颜色的认知。

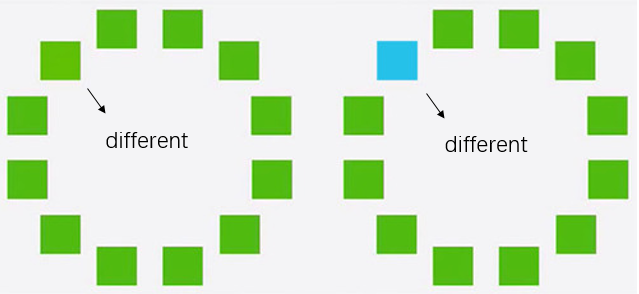

使用不同语言的人被要求分别指认出下面两张图哪一个色块颜色是和周围色块不同的(如下图一)。

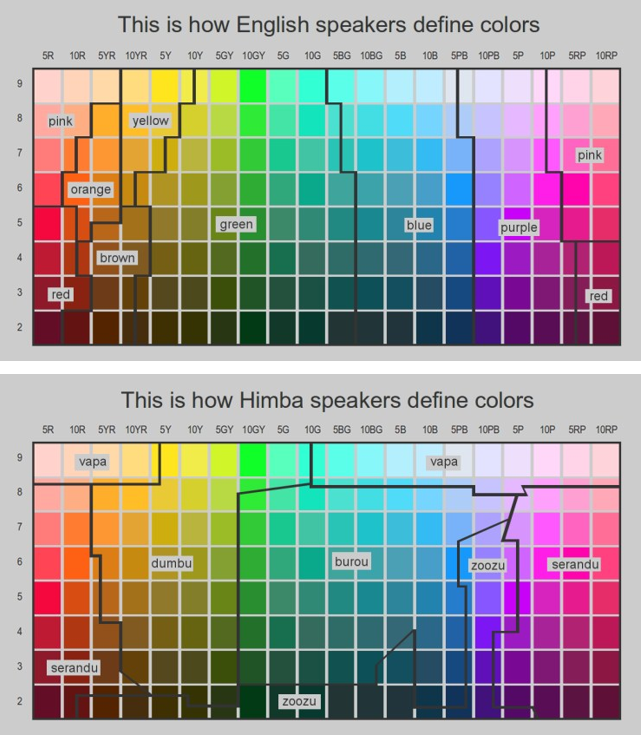

结果显示,English speaker识别出右图不同色块的速度明显快于左图,但Himba speaker(南非某种土著民族)却恰恰相反,因为在他们的语言体系里,右图蓝绿两种颜色都被归于burou,而左图的两种绿色却分别叫做dumbu和burou(见图二)。

看完觉得真是Mind-blowing,我们的语言系统在慢慢为我们的大脑编程,但大脑们却对此浑然不觉~

1. 线性结构的局限

斯蒂芬·平克说:写作之难,在于把网状思考,用树状结构,体现在线性展开的语句里。

语言是很好的简化,条理化思维的工具,但往往不是很好的记录思维的工具。

如果把思维比作无数烟花在脑海中绽开,语言只能像一串鞭炮一个一个词句地接连引爆。导致我们接收到的信号也只能是压缩处理后的鞭炮,而不是最灵动而壮阔的漫天星火。

2. 人难以深入思考它难以言说的事物

像维特根斯坦所说:“语言的边界就是我思维的边界”。

我之前会隐隐有所感觉,在英文环境下思考时,思维会不自觉地被简化,难以深入。

也会觉得,像内卷、凡尔赛,都是我深有体悟但在听闻之前从没有认真思考过的一种感受,直到第一次听到这些概念,内心大喊:“aha,that’s exactly how I feel when I was in…” 但在当时的情景下,却难以自己把这个情景中的底层逻辑抽离出来组成这样一个核心概念。

记得之前翻豆瓣“全世界各种无法翻译的微妙词语”,记下了:

西班牙语有一个词,叫Sobremesa,形容“吃完饭后,大家在饭桌上意犹未尽交谈那段短暂而美好的时光”。

夏威夷语有一个词,叫Akihi,形容“问好了路,可是走着走着,又忘了”。

乌尔都语有一个词,叫Goya ,形容“明明知道是不可能发生的事,可是因为他讲得那么动人,几乎让你以为会真的发生”

……

不自觉地想,如果一个人可以掌握世界上所有的语言,他感受世界的颗粒度可以有多细呢?

开始吾日三省吾身,有什么是我体悟过感受过,只是无法被轻易表述,又亦或完全无法被表述的。

3. 对思维的过度简化,让我们忘记了真正重要的,深思求索的过程

试问,什么是时间?什么是游戏?什么叫土味?什么又叫意义?不知道有多少人能给出一个令自己满意的答案,多数或许从没有思考过这样一个问题。

黑格尔说:“熟知的东西之所以不是真正知道了的东西,正因为它是熟知的。”

当我们把一个复杂深刻的概念抽象成一个小包,并把这个小包贴上标签后,我们就不再思考这个小包本身装了什么,尤其,它是怎么被打包出来的?

就像多少人记住了勾股定理,却忘了它是怎么被推导出来的,但后者,往往是更值得被掌握的。

4. 打标签的seamy side

像张潇雨曾说的,由于大脑的计算能力和运转方式所限,我们通常更愿意以某种抽象的称号或概念来定义和储存我们对周遭世界(与他人)的理解,而不愿意关注具体发生的事情。比如我们会问:

某某人这么对我,TA 是不是一个「渣男」?

我现在收入这么多资产有这些,叫不叫「财务自由」?

我的身高体重体脂率是这样的,可不可以算很瘦了?

......

所有这些问题都自带一个陷阱,那就是它们的指向是本末倒置的——明明世间是先有一些客观事实,然后人们使用某种词句和概念将它们总结归纳。但时间一长,被使用得太过泛滥之后,概念本身仿佛超越了事实与行为,变成了某种客观标准。

To make things worse,当我们偶然因为一件事给别人或自己贴上某种负面标签时,它往往会依照俄狄浦斯效应演变为一种self-fulfilling prophecy,变成一个人长久以来的心结。

5. 对人思考方式的定势化影响

Whorf 在提出语言相对论的假说(The language one speaks influences how one perceives and conceptualizes the world)时说,“Language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas, the program and guide for the individual’s mental activity”。

在看完了《Linguistic relativity: Evidence across languages and cognitive domains》这本书后,我深以为然。

举一个小例子,曾有科学家做过一个有趣的实验,调查语言是否会影响人们对颜色的认知。

使用不同语言的人被要求分别指认出下面两张图哪一个色块颜色是和周围色块不同的(如下图一)。

结果显示,English speaker识别出右图不同色块的速度明显快于左图,但Himba speaker(南非某种土著民族)却恰恰相反,因为在他们的语言体系里,右图蓝绿两种颜色都被归于burou,而左图的两种绿色却分别叫做dumbu和burou(见图二)。

看完觉得真是Mind-blowing,我们的语言系统在慢慢为我们的大脑编程,但大脑们却对此浑然不觉~

239 4773

来自圈子

有一点哲学在里面

28554人已经加入