即刻App年轻人的同好社区

下载

除夕夜梦到姥爷,从后院楼下过,一身黑牵着好几个气球,步履矫健不似生病模样。我说这挺贵吧,老爷子得意洋洋:五六块钱一个呢,我跟他讲价,这些一共花了八块,还送了我两个小的。一天下来我还在琢磨这个梦,在惦记我吗,现在的生活好不好,是不是可以轻松下楼、走路,再也不用气喘吁吁。姥爷爱吃,一辈子好胃口。临终前我在他耳边说,以后要是有什么好吃的新产品,还是跟之前一样第一个买给你,你别怕,别害怕。但是后来我食言了,我不知道东西要如何“合法地”送到他面前,只好退而求其次孝敬给并不把吃喝当回事的姥姥。再后来姥姥的牙齿开始松动,落下,新产品还得往我自己的肚里搁。其实很多时候我不会想到他,我的解离似乎仍然没有退去,可很多东西在咀嚼中失去原本的意义,我一口一口往下咽,往下咽,咽下我胶着泥泞的二十七年。

1 00

收到上一份工作楼层保洁阿姨发来的端午祝福视频。阿姨持山东口音,见到我们每一个人都会叫“老师”,早上问“老师来了哦”,中午讲“老师吃饭了哈”。能从工作里抽出闲工夫回应她并与她聊两句的人并不多,我算其中一个,这导致阿姨有什么解决不了的问题都会在几百个工位里迅速找到我,小心翼翼提问求助。

其实跟阿姨加微信是因为公司做了朋友圈集赞送多肉盆栽的活动,当时阿姨正给亲友打电话邀请点赞,只差一个,遂以最快速的方式帮她领到了那株直接购买也用不上五块钱的蓝鸟。她捧着白瓷盆说老师,你也发嘛,我第一个给你点。

我知道我总会离开杭州,她不知道。因她点赞而得到的多肉长势并不乐观,但沙漠植物苟延残喘的本事毕竟要比我大,冬天打包离开出租屋时它还在窗台上歪歪斜斜等着自己下一个未知的主人。不知道它是否想得起人类穿背心的夏天,谁担心肩膀上胳膊上的纹身招阿姨不喜欢毁掉“好印象”所以每次路过保洁室都散着头发遮住,谁又依然热情地迎上来说哎哟,这群小老师里还是你最好,总那么文文明明的。

其实跟阿姨加微信是因为公司做了朋友圈集赞送多肉盆栽的活动,当时阿姨正给亲友打电话邀请点赞,只差一个,遂以最快速的方式帮她领到了那株直接购买也用不上五块钱的蓝鸟。她捧着白瓷盆说老师,你也发嘛,我第一个给你点。

我知道我总会离开杭州,她不知道。因她点赞而得到的多肉长势并不乐观,但沙漠植物苟延残喘的本事毕竟要比我大,冬天打包离开出租屋时它还在窗台上歪歪斜斜等着自己下一个未知的主人。不知道它是否想得起人类穿背心的夏天,谁担心肩膀上胳膊上的纹身招阿姨不喜欢毁掉“好印象”所以每次路过保洁室都散着头发遮住,谁又依然热情地迎上来说哎哟,这群小老师里还是你最好,总那么文文明明的。

2 00

谈谈“感情”——很没劲的话题,谁没年轻过啊,谁没跟几个爱人拉拉扯扯过啊。上午在空间看到一句话:一段正常的感情是不会让你一直对自己产生怀疑的。蛮有道理,其实无论是爱情也好友情也罢,本质上是“资源置换”的过程,这其中双方一定各自给出自己能给的,又不同程度地在对方身上获取(可能并不等量的)回报。这种“给予”与“索取”的范围,包括但不限于金钱礼物、时间付出、情绪价值、信任支持,等等。

——我提到的这几项好像是(目光所及范围内)很多人感情生活的主要构成部分,所以如果发现一段感情“不太对劲”,我的建议是可以从这几个方向入手,列个表格,理智客观地分析一下双方的供求量,问题出在哪个环节应该就水落石出了。

当然,判断清楚之后,想做什么样的决定还是由你决定的。坦诚布公地谈谈,隐忍而继续畸形关系,或者爆发后结束这段感情。无论如何,要知道,我们“想得到”就必须要“付出”,而我们“全心付出”的东西,对方又未必“想得到”。要沟通,沟通才能了解,了解才能理解,理解才有机会互相开解。

希望大家都能遇到跟自己供求相当的人。

——我提到的这几项好像是(目光所及范围内)很多人感情生活的主要构成部分,所以如果发现一段感情“不太对劲”,我的建议是可以从这几个方向入手,列个表格,理智客观地分析一下双方的供求量,问题出在哪个环节应该就水落石出了。

当然,判断清楚之后,想做什么样的决定还是由你决定的。坦诚布公地谈谈,隐忍而继续畸形关系,或者爆发后结束这段感情。无论如何,要知道,我们“想得到”就必须要“付出”,而我们“全心付出”的东西,对方又未必“想得到”。要沟通,沟通才能了解,了解才能理解,理解才有机会互相开解。

希望大家都能遇到跟自己供求相当的人。

3 10

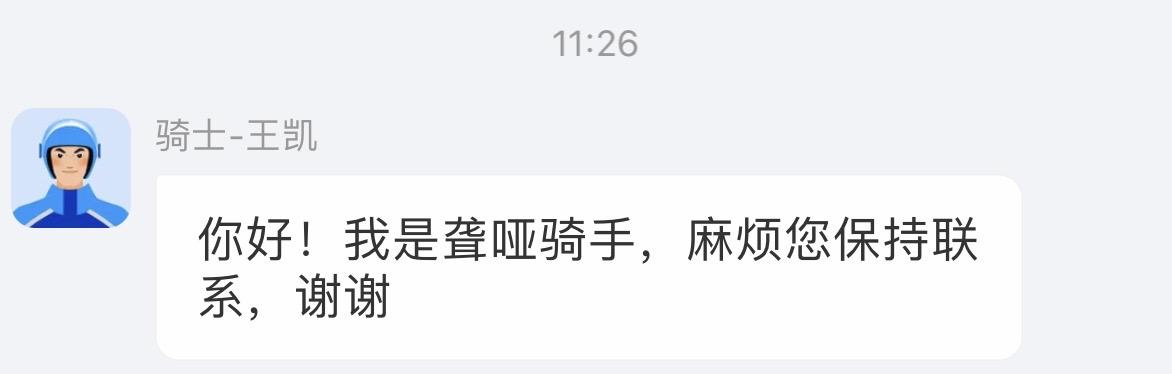

帮家人点外卖,弹出消息说聋哑骑手,速战速决解决完手上的事往回赶。八百年前那点儿三脚猫手语终于派上用场,“您好,辛苦了,谢谢”之后对方笑得很明朗,“嘿嘿”出声的那种。某一瞬间会觉得“我这点破事算什么”,你看看人家,还在对生活灿烂微笑。

0 00

刚刚和朋友闲聊说到数学这个东西,我三大噩梦素材之首就是它。经常会梦到各种场景的“现在都这样了,那高考怎么办呢”,比如抄别人作业拿个八九十分,看着答题卡估如果不抄哪些题是能写出来的;再比如听着老师讲的什么大天书黑板上那都是什么咒语符号,听不懂任何一句人话但是别人都在举手答题;或者周考月考期中考期末考,拿着试卷涂完答题卡发现都用不着看大题,填空都是根本填不上的空(这个梦境上一次出现是前天夜里,梦里的我甚至认真考虑过“坦白我是重抑双相说自己不在答题状态行不行”,然后又想到“可是高考也能用这个当借口吗”)——现在都这样了,那高考怎么办呢?那种盛大的扑面而来的无力感,旧校服草稿纸粉笔灰羞赧的红,不甘的年华和荒芜的青春。

2 20

高中。高一休学接受物理治疗,原因先不细说,通电针灸脑康复电击等等都玩过。一年之后复学重读,靠着之前的底子混个文普班年段第一名,学习不用费太多时间所以在做自己的文创,开整,投资,收益,圈钱。大学把这个“独立品牌”完善重启了一下,开整,投资,收益,圈钱。前段时间去艺术集市,各位独立艺术家盛情邀约让我下次“坐里边别站外边”,惊觉自己没产品,回来琢磨五个垂度四种形式构思三天考虑两夜未能一心朴实扎进去,不妥,艺术有风险,投资需谨慎。然后突然发现,人老了就是老了,什么都不行,什么都怕,什么都不敢做。我还不如当初那个高中生。

1 00

翻云覆雨。第一次,以及一发不可收拾接二连三的后续,枕边的人都是你,星光灯映出暖调鹅黄。成年人该以成年人的方式去爱,你这样讲,在我身上探索并考证出众多我自己从未涉及的荒漠沼泽,并传授我要如何做扛起旌旗的勇士,或者直击要害的侠客。于是荒谬又可悲地,从此往后,与任何人处于温热云雾之中,蓝粉色呼吸一团一团,我没办法不想到你。

1 00

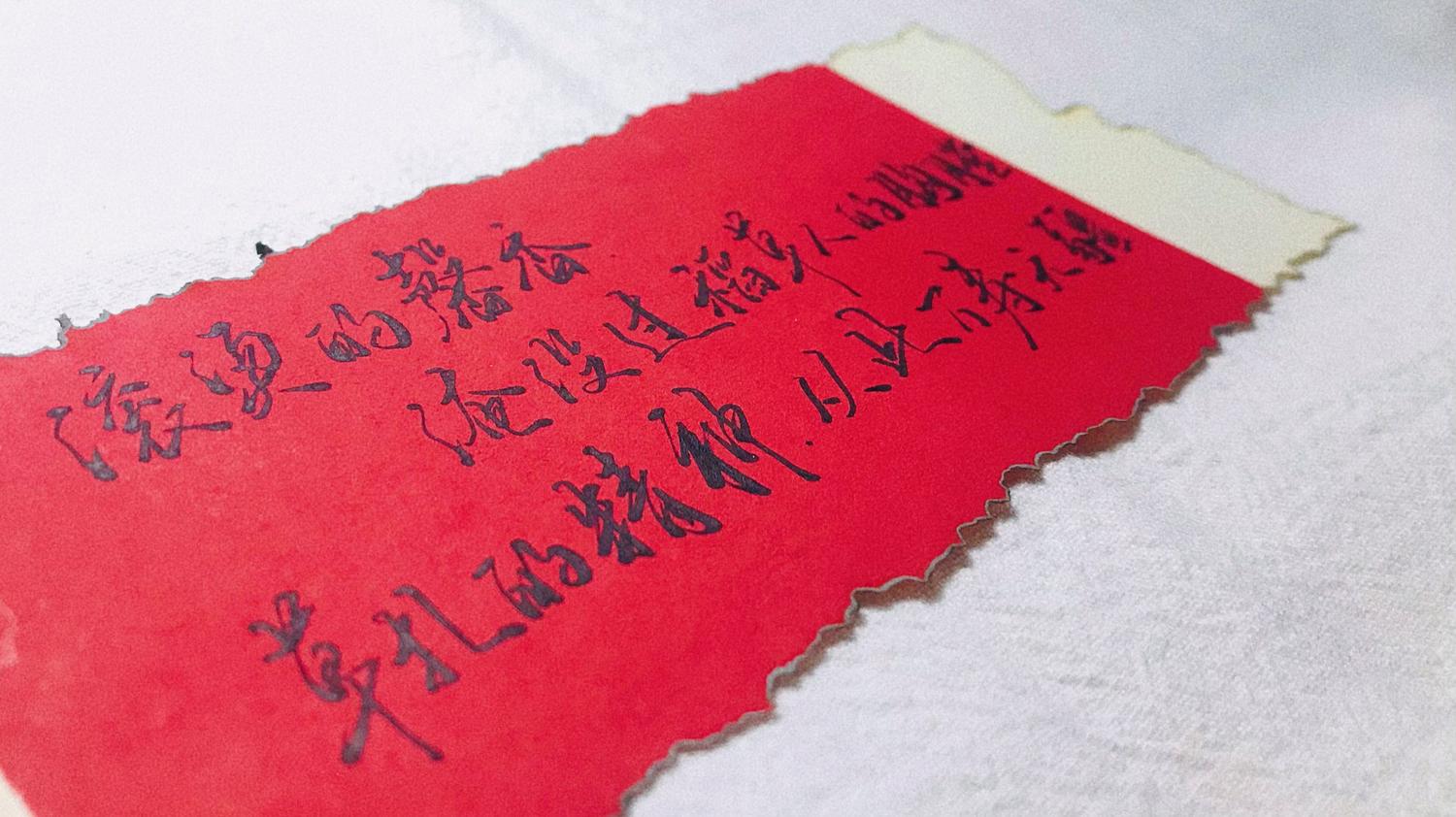

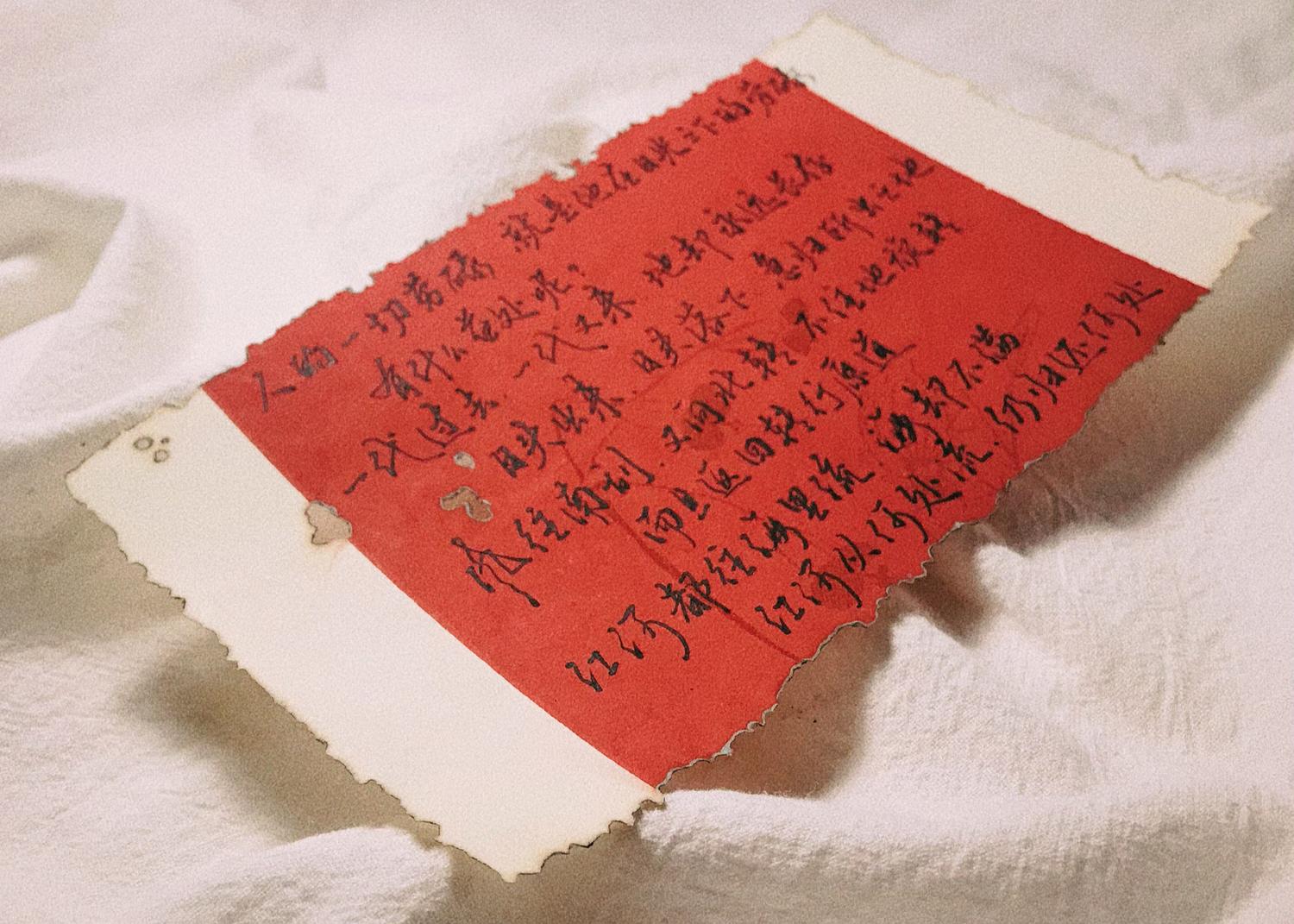

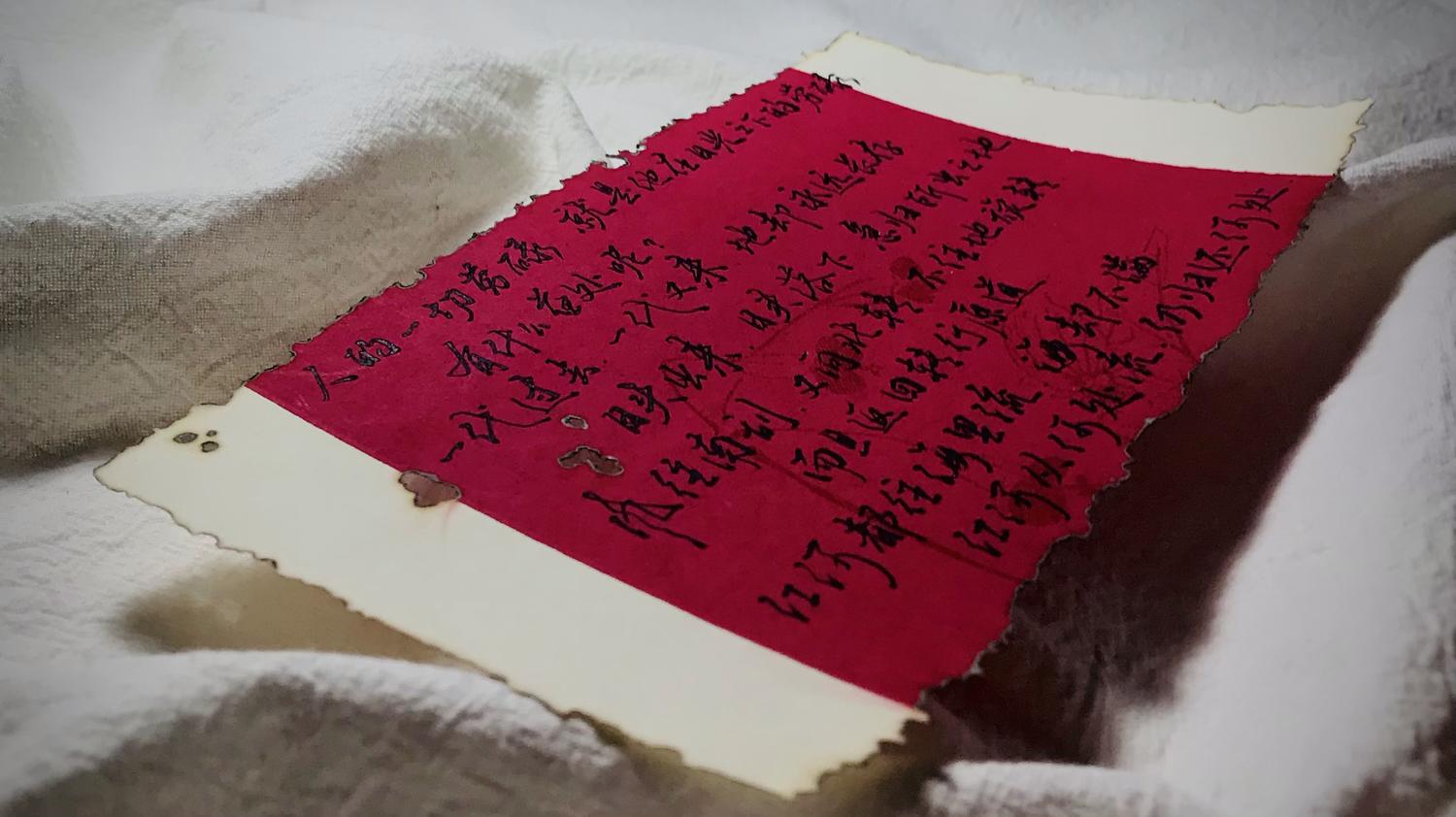

真正分开之前通常会有几次拉扯,其中一次我从你家离开。其实我一直想问当你笑着说出那些话的时候是在想什么,如释重负的“终于可以摆脱她了”,还是像你说的那样“只是在藏起情绪”?不知道,没办法知道,你笑着帮我穿好外套,收拾好我所有的东西又额外装满满一包零食进去:你走吧,拜拜啦,上车给我发个消息,到家给我发个消息。

——该死,为什么和每次离开你家都一样,又不一样。我在门口看着你把猫赶回房间,对我挥手,笑着做口型说再见,然后门关上了。大厦九楼走廊空荡荡,走廊尽头是窗,窗外已经黑透了。我莫名想起你工作日时早上出门,我在门里挥手、说再见,你在门外说“那我走啦”,莫名想起傍晚时我在门里跟猫一起等你回家。

我莫名在想,原来这扇门,这扇右边对联掉了一半的门,关门的声音从外面听是这样的。

——该死,为什么和每次离开你家都一样,又不一样。我在门口看着你把猫赶回房间,对我挥手,笑着做口型说再见,然后门关上了。大厦九楼走廊空荡荡,走廊尽头是窗,窗外已经黑透了。我莫名想起你工作日时早上出门,我在门里挥手、说再见,你在门外说“那我走啦”,莫名想起傍晚时我在门里跟猫一起等你回家。

我莫名在想,原来这扇门,这扇右边对联掉了一半的门,关门的声音从外面听是这样的。

5 00