即刻App年轻人的同好社区

下载

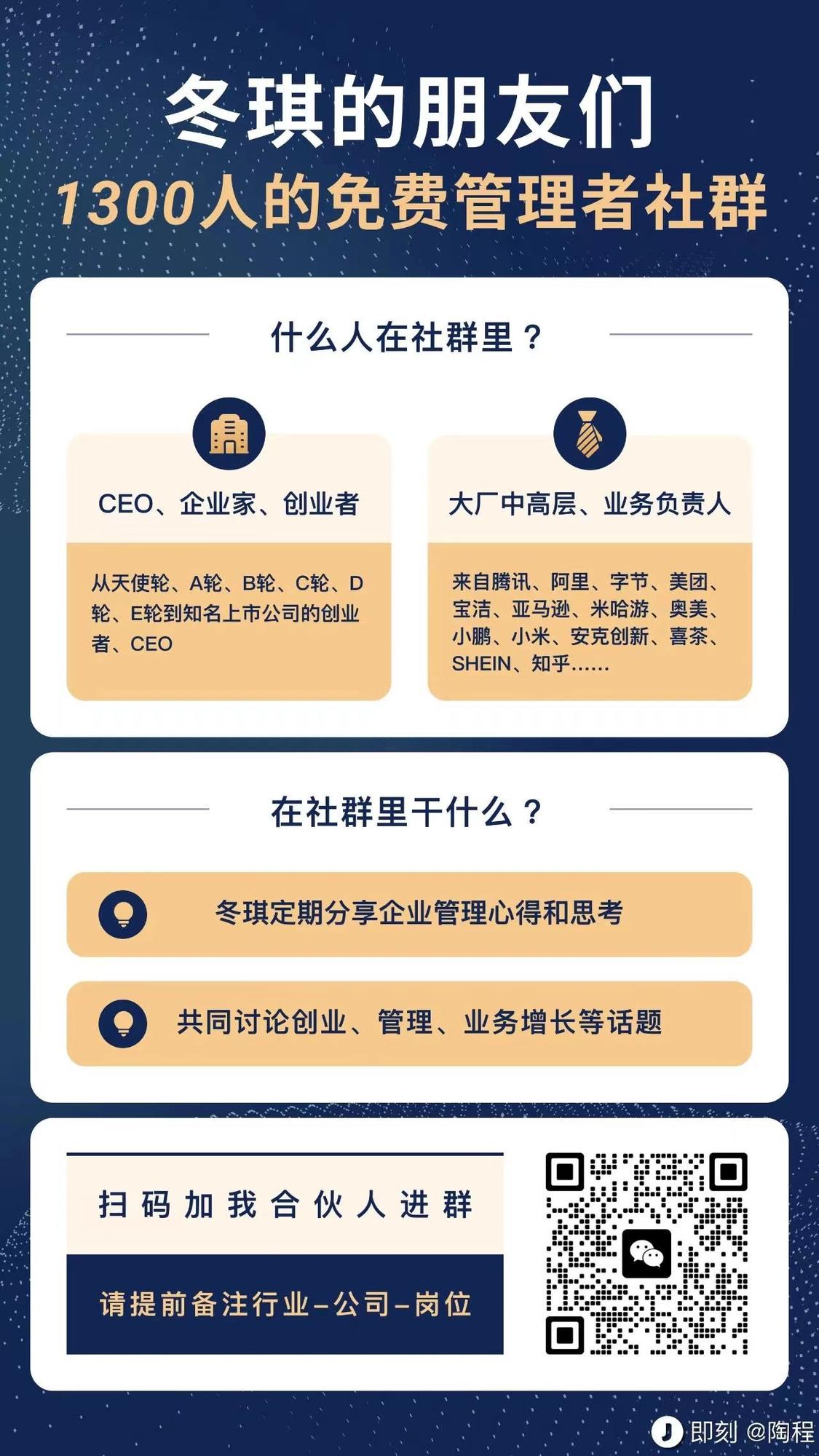

不知不觉已经到六群了。

社群的定位主要是和大家一起聊商业、创业、业务增长等话题,群里有各大厂的业务负责人和各种阶段的创业者(从刚启动到已上市都有)

不水,是很少见的、可以认真讨论问题的免费社群。感兴趣的同学可以扫图片上的微信二维码加入。

社群的定位主要是和大家一起聊商业、创业、业务增长等话题,群里有各大厂的业务负责人和各种阶段的创业者(从刚启动到已上市都有)

不水,是很少见的、可以认真讨论问题的免费社群。感兴趣的同学可以扫图片上的微信二维码加入。

92 1811

都想让年轻人喜欢,为什么只有跳海特别成功?|对话跳海创始人梁二狗

消费新时代

4 21

如今的美团,面临着来自淘宝闪购的,前所未有的竞争压力。

淘宝有流量、美团没有流量,美团要想找到优势,只能往供应链上想办法:如果有些商品,只有美团有,用户在淘宝闪购买不到,就更可能因此选择美团。

叮咚的美味,正是这样一种已经被验证的,可以留住用户的独家供给。

淘宝有流量、美团没有流量,美团要想找到优势,只能往供应链上想办法:如果有些商品,只有美团有,用户在淘宝闪购买不到,就更可能因此选择美团。

叮咚的美味,正是这样一种已经被验证的,可以留住用户的独家供给。

美团7亿美金收购叮咚,很可能是为了拥有“做出美味”的能力

22 92

新一期播客:当行业都在卷性能、卷价格时,老板电器发现——用户做饭时,更重要的其实是感受。

基于此,当行业在把油烟机吸力做大时,老板电器反而发现控制噪音更重要,做饭的人需要听得见外面的人说话。

不是“做电器”,而是“为用户实现向往的厨房”成了老板电器的主要设计思路

基于此,当行业在把油烟机吸力做大时,老板电器反而发现控制噪音更重要,做饭的人需要听得见外面的人说话。

不是“做电器”,而是“为用户实现向往的厨房”成了老板电器的主要设计思路

46年,老板电器为什么总能踩中下一个“风口”| 对话老板CMO Kathy

消费新时代

10 00

分享个我们团队做的新号“拆内容”:

因为“内容能力”和“用户洞察能力”,在我们看来,是天花板极高的能力。

既然是高天花板的能力,就值得持续投资。

所以,我和团队,最近增加了一个日常工作——

每周都会拆解几条小红书、抖音上的爆款内容和数据不错的商业内容。

拆解过程,也会在这个号里分享出来。

如果你打算提高内容能力,希望这个号每周可以帮你补充一个输入,省几个小时的时间。

因为“内容能力”和“用户洞察能力”,在我们看来,是天花板极高的能力。

既然是高天花板的能力,就值得持续投资。

所以,我和团队,最近增加了一个日常工作——

每周都会拆解几条小红书、抖音上的爆款内容和数据不错的商业内容。

拆解过程,也会在这个号里分享出来。

如果你打算提高内容能力,希望这个号每周可以帮你补充一个输入,省几个小时的时间。

小红书本周爆文拆解 | 爆款都是“情绪”,带货全靠“体验”

20 00

一期新播客:

此前我一直以为,瑞幸的快速发展是个奇迹。录这期播客前,我才知道,原来国内最快突破万店的连锁品牌,是一家麻将馆。

他们从0做到万店,只用了3年时间。

就和他们聊了聊他们的定位和经验。

有个强烈的感觉是:只要关注生活,哪怕此刻,仍然有很多AI之外的好机会存在。

此前我一直以为,瑞幸的快速发展是个奇迹。录这期播客前,我才知道,原来国内最快突破万店的连锁品牌,是一家麻将馆。

他们从0做到万店,只用了3年时间。

就和他们聊了聊他们的定位和经验。

有个强烈的感觉是:只要关注生活,哪怕此刻,仍然有很多AI之外的好机会存在。

比瑞幸更快破万店的,为什么是麻将馆?|“四个朋友”做对了什么

消费新时代

11 23

一篇长文:

在上一个推荐算法的AI时代,字节是毋庸置疑的领军企业。

到了这个时代,则从领军者不知不觉掉队成了跟随者。

我们还原了字节跳动在上个时代赖以成功的组织模式,正是这个模式,决定了字节在新时代难以成功!

在上一个推荐算法的AI时代,字节是毋庸置疑的领军企业。

到了这个时代,则从领军者不知不觉掉队成了跟随者。

我们还原了字节跳动在上个时代赖以成功的组织模式,正是这个模式,决定了字节在新时代难以成功!

复盘字节AI业务:如何从领军者,变成跟随者

12 91

在飞机上看《好战略、坏战略》,看到英伟达的案例:

才意识到,英伟达赢得市场的方式,原来和南孚电池是一样的!

除了要拥有某种核心技术,还需要找到一个用户会投入高注意力关注的体验,恰好可以用这个技术解决。

只有这样的体验,消费者才会足够敏感,感知到技术的价值。

英伟达推出的第一款芯片,是个声音处理芯片,并不成功。

后来,之所以转型做显卡,是因为看到了“因为3D技术的出现,用户对显示的质量和延迟更敏感”。

当时,3D绘图技术刚刚开始普及。

如果是用来制作动画,展示的是固定画面,其实对显卡也没什么要求。

然而,3D绘图和显示技术普及最快的场景,是游戏。

有了3D技术后,可以自由移动的第一视角射击游戏流行了起来:《雷神之锤》、《DOOM》等射击游戏的玩家越来越多。

而且出现了多人联机的比赛模式。

这时,玩家在游戏中每移动一下,都意味着显卡需要重新做一遍绘图。

如果显卡性能不足,不只是模糊的画面会影响体验,延迟、不清晰,还会让玩家无法快速瞄准,就可能输给对手。

英伟达看到了这个现象,意识到游戏用户对显示的性能要求会越来越高。

只要能不断提高性能,就能赢得市场。

为此,英伟达解决了提高性能过程中的一个又一个阻碍:

* 更高性能的芯片,需要一次次迭代设计,才能设计出来,就要缩短迭代周期。当时对迭代速度影响最大的是“设计错误”——每次设计,总要设计完成、生产出芯片、再测试,才能发现错误。生产验证过程常常需要以月计的时间。于是,英伟达开发了可以通过软件验证设计的方式。

* 驱动程序、软件,也会需要与每一代芯片兼容,兼容过程也会拖慢迭代速度。于是,英伟达选择了统一驱动程序、做自己的开发语言。

才有了这样的成绩。

本质上,英伟达仍然是一家科技公司,最擅长的是不断提高技术水平。

但是,声卡与显卡的差别是:

只有少数人会那么关注声音,对声音敏感,听得出且在意技术提升后,带来的体验提升。

而每个游戏玩家,在玩射击游戏时,都会全神贯注盯着画面、捕捉对手,几乎都能感知到显示性能的变化。

在画面上迭代技术、提高性能,用户才会买单。

这个过程,和大疆也很像。

大疆也是一家追求技术极致的公司,当大疆追求技术极致的态度,投入向影像时,用户们是容易感知到的。

因为我们拍照、修图时,几乎全部的注意力都在画面上。

然而当同样的态度,投诉到扫地机器人上时,就不那么有效了。

因为大多数人并不在意扫地机器人早10分钟还是晚10分钟完成清扫。

比起性能,只要技术够用,便宜一点可能更重要。

回想起来,南孚电池的崛起,也是类似的思路。

南孚很早就一直在提高电池的“动力”,让电池功率更高、能将更足。

但是,

当电池主要被用于遥控器、手电筒时,用户对此其实并不敏感。

我的遥控器1年换一次电池、还是10个月换一次,实话说,根本记不住。

直到南孚等来了四驱车。

我小时候的零花钱不够买四驱车,不过,我记得当时学校旁边,有人摆了四驱车赛道。

同学们可以上赛道比赛。

几个人比赛时,周围一圈小朋友,全神贯注的盯着赛道上的四驱车们。

课间时,大家也会讨论改装。

所有的讨论只有一个目标:怎样让自己的车更快。

这个时候,电池动力更强的价值,终于有机会被感知到了。

才让南孚更快打开了市场。

这和英伟达从做声卡,转到做显卡是一个逻辑。

技术要投入向一个用户会给予高度注意力的体验上,用户们才会感知到技术的价值,愿意为此买单。

这个时候——

视觉的,通常强过听觉的。

主要关注的,通常强过作为背景的。

投入时间更多的,通常强过投入时间更少的。

才意识到,英伟达赢得市场的方式,原来和南孚电池是一样的!

除了要拥有某种核心技术,还需要找到一个用户会投入高注意力关注的体验,恰好可以用这个技术解决。

只有这样的体验,消费者才会足够敏感,感知到技术的价值。

英伟达推出的第一款芯片,是个声音处理芯片,并不成功。

后来,之所以转型做显卡,是因为看到了“因为3D技术的出现,用户对显示的质量和延迟更敏感”。

当时,3D绘图技术刚刚开始普及。

如果是用来制作动画,展示的是固定画面,其实对显卡也没什么要求。

然而,3D绘图和显示技术普及最快的场景,是游戏。

有了3D技术后,可以自由移动的第一视角射击游戏流行了起来:《雷神之锤》、《DOOM》等射击游戏的玩家越来越多。

而且出现了多人联机的比赛模式。

这时,玩家在游戏中每移动一下,都意味着显卡需要重新做一遍绘图。

如果显卡性能不足,不只是模糊的画面会影响体验,延迟、不清晰,还会让玩家无法快速瞄准,就可能输给对手。

英伟达看到了这个现象,意识到游戏用户对显示的性能要求会越来越高。

只要能不断提高性能,就能赢得市场。

为此,英伟达解决了提高性能过程中的一个又一个阻碍:

* 更高性能的芯片,需要一次次迭代设计,才能设计出来,就要缩短迭代周期。当时对迭代速度影响最大的是“设计错误”——每次设计,总要设计完成、生产出芯片、再测试,才能发现错误。生产验证过程常常需要以月计的时间。于是,英伟达开发了可以通过软件验证设计的方式。

* 驱动程序、软件,也会需要与每一代芯片兼容,兼容过程也会拖慢迭代速度。于是,英伟达选择了统一驱动程序、做自己的开发语言。

才有了这样的成绩。

本质上,英伟达仍然是一家科技公司,最擅长的是不断提高技术水平。

但是,声卡与显卡的差别是:

只有少数人会那么关注声音,对声音敏感,听得出且在意技术提升后,带来的体验提升。

而每个游戏玩家,在玩射击游戏时,都会全神贯注盯着画面、捕捉对手,几乎都能感知到显示性能的变化。

在画面上迭代技术、提高性能,用户才会买单。

这个过程,和大疆也很像。

大疆也是一家追求技术极致的公司,当大疆追求技术极致的态度,投入向影像时,用户们是容易感知到的。

因为我们拍照、修图时,几乎全部的注意力都在画面上。

然而当同样的态度,投诉到扫地机器人上时,就不那么有效了。

因为大多数人并不在意扫地机器人早10分钟还是晚10分钟完成清扫。

比起性能,只要技术够用,便宜一点可能更重要。

回想起来,南孚电池的崛起,也是类似的思路。

南孚很早就一直在提高电池的“动力”,让电池功率更高、能将更足。

但是,

当电池主要被用于遥控器、手电筒时,用户对此其实并不敏感。

我的遥控器1年换一次电池、还是10个月换一次,实话说,根本记不住。

直到南孚等来了四驱车。

我小时候的零花钱不够买四驱车,不过,我记得当时学校旁边,有人摆了四驱车赛道。

同学们可以上赛道比赛。

几个人比赛时,周围一圈小朋友,全神贯注的盯着赛道上的四驱车们。

课间时,大家也会讨论改装。

所有的讨论只有一个目标:怎样让自己的车更快。

这个时候,电池动力更强的价值,终于有机会被感知到了。

才让南孚更快打开了市场。

这和英伟达从做声卡,转到做显卡是一个逻辑。

技术要投入向一个用户会给予高度注意力的体验上,用户们才会感知到技术的价值,愿意为此买单。

这个时候——

视觉的,通常强过听觉的。

主要关注的,通常强过作为背景的。

投入时间更多的,通常强过投入时间更少的。

28 25

看到DeepSeek团队最新的论文,才理解DeepSeek为什么强大。

因为DeepSeek可能找到了一条AI进化的坐标轴。

只要自己不断沿着坐标轴前进,就能实现不断的成功。

有个意外的发现。

豆包过去几个月,又拿回了AI应用日活第一的位置。

然而,我最近问了不少内容人,我如果要用AI辅助长文写作,哪个AI工具会更好?内容人们最经常给出的答案是:

首选Claude、其次GPT,国产模型则首推DeepSeek。

绝不能用豆包。

为什么会这样呢?

我自己直观的感受是:长文写作,更需要保障对信息输入的高质量理解、和逻辑能力。这两点正好是DeepSeek的特长。

回想我第一次用到DeepSeek时,惊艳到我的,估计和经验到很多人的点类似,是DeepSeek的“深度思考”。

此前用AI产品,一直困扰我的问题是,AI有幻觉,我不知道结果能不能信,也就不能放心使用。但是,当DeepSeek展示出模型的思考逻辑后,不仅这个逻辑对人会有启发,更让我有了检查模型结果的方式,容易检查、就使得模型有了更可被相信的基础。

展示逻辑,是AI对话体验上的突破。

DeepSeek也靠着推理模块的加入,实现了更强的逻辑和信息理解能力。

这是技术创新的力量。

不过,我此前一直也有个朴素的观点:

科技创新是偶然的,一个企业可能有一次选对了技术路线、实现了突破。

但是,谁都不能保证其他技术路线的判断上,他也能赌对。

对于一个规模不大的公司来说,技术突破注定是需要看运气的、偶然才能出现的现象。

直到这几天,看到了DeepSeek团队发布的新论文,和对这个新论文的解读,我才意识到,有可能DeepSeek还真能实现持续不断的突破,因为他们很可能是找到了一个AI进化的坐标轴。

他们在最新的论文中,为大模型增加了一个新的要素——“概念”。

什么意思呢?

最早的大模型,其实是在基于语言的上下文,不断推演下一个字应该是什么。

这个时候,比如“英国女王伊丽莎白”,在人类的理解中,是一个完整的概念,我们因为知道这个概念,直接调用就好,但是在大模型眼中,这8个字需要被重新产出一遍。

对人类大量概念的一遍遍重新理解和推演,极大的浪费了大模型的能量和效率,也难免使得大模型的产出更容易出问题。

于是,DeepSeek决定为大模型建立一个概念库:在库里面的概念,可以作为整体,直接被调用。

我忽然发现,

这个概念的引入,与25年初,DeepSeek在大模型中,引入了“逻辑推理”模块,本质上是同一个思路。

此前的大模型,更像是对人类对话的暴力破解——ChatGPT证明了只要算力够大、数据量够大,人类的对话是可以被暴力破解的。

如果我们将在一次对话中找到高质量回答的过程,类比于走迷宫,那么此前的暴力破解大模型,解题的思路是:我只要能穷尽所有可能性,总能找到对的路。

随着走迷宫经验增加,大模型也能学习出一些走迷宫的套路,效率也能渐渐提升。

但是,

其实从来就不必尝试所有的道路的。

这些走迷宫的套路,也无需大模型自己慢慢摸索。

在人类的思考中,其实早就有一些规则,能够直接告诉我们“哪些路肯定不靠谱、根本不用考虑,只有几个大概率正确的方向,只需要尝试这几个方向”。

“逻辑推理”和“建立概念”,就是排除错误方向、使得模型可以效率更高、也可以走得更远的工具。

而这两个工具、或者说概念的发现,是来自于对人脑理解世界、思考问题过程的还原和研究。

人脑有一个独特的优势:

人脑每秒钟接触到的信息是10G,但是,人脑会识别和保留的只有其中的10bit。

因为需要长期储存和处理的信息量被大大简化,人脑的能量消耗才得以大大降低、很多关联起更多概念和维度的深度思考也才能变为现实。

可以说:

DeepSeek团队,是在拆解人脑的思考和理解世界的过程,将其中有价值的工具和模式,赋予大模型。

如果这条路是成立的,那么DeepSeek就找到了一个支持继续持续迭代的坐标轴,就很有可能实现持续不断的技术突破。

每一个不断实现技术突破的企业,在那段时间,都找到了自己的坐标轴。

比如:

苹果,找到的坐标轴,是让交互更符合人的直觉,用更接近自然动作的交互方式、替代需要学习的更机械的交互方式。

因此,苹果从鼠标、到iPhone、再到VR,推出了一代代划时代的产品。

华为,找到的坐标轴,是让通信频率更高、能够有更大的带宽传输信息,过程中主要面临的难题,就是信号干扰带来的数学问题。

因此,从3G、到4G再到5G。

这个坐标轴,成为了驱动DeepSeek前进的主要方向。

对比之下,豆包更多时间是在追求数据。

当然,在堆积数据量的逻辑里,豆包也在讲一个故事:如果有更多的人使用豆包,豆包拥有的数据量更大,更大数据量会带来更强的服务能力。

这个故事,乍一看符合逻辑。

因此,豆包在很长时间里,一直有着行业最高的投放预算。

靠着大投放预算,豆包实现了最高的下载、和很长时间里最高的日活。

可是,这些日活和数据,真的能够转化成服务能力吗?

未必。

因为最容易获取的、最容易留住的,很多是那些要求更低的用户。

我没有统计数据,

不过,在体感中,我会遇到很多下沉市场的用户更爱用豆包。

残酷的说,服务他们、留住他们,比起服务那些更需要AI完成复杂任务的白领,是更简单的。

我也会遇到很多小朋友爱用豆包,

因为豆包会不断的称赞他们、捧臭脚。

很多小朋友就被夸夸得无法自拔。

但是,更有自主意识的人,反而会因此反感豆包,觉得“豆包总在试图讨好我”。

低要求的用户,总是更容易获取、也更容易满足的。

但是,低要求的用户,不会驱动产品,形成能满足复杂需求的能力。

这是追求数据增长,常常会掉进去的坑。

对比之下,DeepSeek的团队,主要驱动力则不是数据。

更像是大家有一个共同的信仰:让AGI变成现实。

基于此,团队找到了一个前进的方向:从人脑的思考、理解世界的模式中,寻找宝藏,嫁接到AI上。

他们精力有限,因此将主要的精力,几乎全部投向了这个方向。

于是,

当豆包在加功能时,DeepSeek在研究新技术。

当豆包看到自己不再是日活和下载量第一时,豆包会努力做增长。

当DeepSeek不再是日活和下载量第一时,DeepSeek好像对此毫不在意,还是在研究新技术。

像这次DeepSeek发布的论文,

在我的观感中,为大模型增加“概念”,在使用时的感受,远不像增加“逻辑”那么强烈。

这个更新,并不足以让DeepSeek重新拿回日活第一的位置。

但是,我相信DeepSeek并不在乎。

在他们眼中,改进技术、提高大模型的理解能力和数据处理能力,是更重要的事儿。

实话说,在这一轮的大模型竞赛中,我也不知道最终谁会胜出。

但是,如果有最终的胜利者。

比起豆包,情感上,我会更希望胜利者是DeepSeek。

因为DeepSeek可能找到了一条AI进化的坐标轴。

只要自己不断沿着坐标轴前进,就能实现不断的成功。

有个意外的发现。

豆包过去几个月,又拿回了AI应用日活第一的位置。

然而,我最近问了不少内容人,我如果要用AI辅助长文写作,哪个AI工具会更好?内容人们最经常给出的答案是:

首选Claude、其次GPT,国产模型则首推DeepSeek。

绝不能用豆包。

为什么会这样呢?

我自己直观的感受是:长文写作,更需要保障对信息输入的高质量理解、和逻辑能力。这两点正好是DeepSeek的特长。

回想我第一次用到DeepSeek时,惊艳到我的,估计和经验到很多人的点类似,是DeepSeek的“深度思考”。

此前用AI产品,一直困扰我的问题是,AI有幻觉,我不知道结果能不能信,也就不能放心使用。但是,当DeepSeek展示出模型的思考逻辑后,不仅这个逻辑对人会有启发,更让我有了检查模型结果的方式,容易检查、就使得模型有了更可被相信的基础。

展示逻辑,是AI对话体验上的突破。

DeepSeek也靠着推理模块的加入,实现了更强的逻辑和信息理解能力。

这是技术创新的力量。

不过,我此前一直也有个朴素的观点:

科技创新是偶然的,一个企业可能有一次选对了技术路线、实现了突破。

但是,谁都不能保证其他技术路线的判断上,他也能赌对。

对于一个规模不大的公司来说,技术突破注定是需要看运气的、偶然才能出现的现象。

直到这几天,看到了DeepSeek团队发布的新论文,和对这个新论文的解读,我才意识到,有可能DeepSeek还真能实现持续不断的突破,因为他们很可能是找到了一个AI进化的坐标轴。

他们在最新的论文中,为大模型增加了一个新的要素——“概念”。

什么意思呢?

最早的大模型,其实是在基于语言的上下文,不断推演下一个字应该是什么。

这个时候,比如“英国女王伊丽莎白”,在人类的理解中,是一个完整的概念,我们因为知道这个概念,直接调用就好,但是在大模型眼中,这8个字需要被重新产出一遍。

对人类大量概念的一遍遍重新理解和推演,极大的浪费了大模型的能量和效率,也难免使得大模型的产出更容易出问题。

于是,DeepSeek决定为大模型建立一个概念库:在库里面的概念,可以作为整体,直接被调用。

我忽然发现,

这个概念的引入,与25年初,DeepSeek在大模型中,引入了“逻辑推理”模块,本质上是同一个思路。

此前的大模型,更像是对人类对话的暴力破解——ChatGPT证明了只要算力够大、数据量够大,人类的对话是可以被暴力破解的。

如果我们将在一次对话中找到高质量回答的过程,类比于走迷宫,那么此前的暴力破解大模型,解题的思路是:我只要能穷尽所有可能性,总能找到对的路。

随着走迷宫经验增加,大模型也能学习出一些走迷宫的套路,效率也能渐渐提升。

但是,

其实从来就不必尝试所有的道路的。

这些走迷宫的套路,也无需大模型自己慢慢摸索。

在人类的思考中,其实早就有一些规则,能够直接告诉我们“哪些路肯定不靠谱、根本不用考虑,只有几个大概率正确的方向,只需要尝试这几个方向”。

“逻辑推理”和“建立概念”,就是排除错误方向、使得模型可以效率更高、也可以走得更远的工具。

而这两个工具、或者说概念的发现,是来自于对人脑理解世界、思考问题过程的还原和研究。

人脑有一个独特的优势:

人脑每秒钟接触到的信息是10G,但是,人脑会识别和保留的只有其中的10bit。

因为需要长期储存和处理的信息量被大大简化,人脑的能量消耗才得以大大降低、很多关联起更多概念和维度的深度思考也才能变为现实。

可以说:

DeepSeek团队,是在拆解人脑的思考和理解世界的过程,将其中有价值的工具和模式,赋予大模型。

如果这条路是成立的,那么DeepSeek就找到了一个支持继续持续迭代的坐标轴,就很有可能实现持续不断的技术突破。

每一个不断实现技术突破的企业,在那段时间,都找到了自己的坐标轴。

比如:

苹果,找到的坐标轴,是让交互更符合人的直觉,用更接近自然动作的交互方式、替代需要学习的更机械的交互方式。

因此,苹果从鼠标、到iPhone、再到VR,推出了一代代划时代的产品。

华为,找到的坐标轴,是让通信频率更高、能够有更大的带宽传输信息,过程中主要面临的难题,就是信号干扰带来的数学问题。

因此,从3G、到4G再到5G。

这个坐标轴,成为了驱动DeepSeek前进的主要方向。

对比之下,豆包更多时间是在追求数据。

当然,在堆积数据量的逻辑里,豆包也在讲一个故事:如果有更多的人使用豆包,豆包拥有的数据量更大,更大数据量会带来更强的服务能力。

这个故事,乍一看符合逻辑。

因此,豆包在很长时间里,一直有着行业最高的投放预算。

靠着大投放预算,豆包实现了最高的下载、和很长时间里最高的日活。

可是,这些日活和数据,真的能够转化成服务能力吗?

未必。

因为最容易获取的、最容易留住的,很多是那些要求更低的用户。

我没有统计数据,

不过,在体感中,我会遇到很多下沉市场的用户更爱用豆包。

残酷的说,服务他们、留住他们,比起服务那些更需要AI完成复杂任务的白领,是更简单的。

我也会遇到很多小朋友爱用豆包,

因为豆包会不断的称赞他们、捧臭脚。

很多小朋友就被夸夸得无法自拔。

但是,更有自主意识的人,反而会因此反感豆包,觉得“豆包总在试图讨好我”。

低要求的用户,总是更容易获取、也更容易满足的。

但是,低要求的用户,不会驱动产品,形成能满足复杂需求的能力。

这是追求数据增长,常常会掉进去的坑。

对比之下,DeepSeek的团队,主要驱动力则不是数据。

更像是大家有一个共同的信仰:让AGI变成现实。

基于此,团队找到了一个前进的方向:从人脑的思考、理解世界的模式中,寻找宝藏,嫁接到AI上。

他们精力有限,因此将主要的精力,几乎全部投向了这个方向。

于是,

当豆包在加功能时,DeepSeek在研究新技术。

当豆包看到自己不再是日活和下载量第一时,豆包会努力做增长。

当DeepSeek不再是日活和下载量第一时,DeepSeek好像对此毫不在意,还是在研究新技术。

像这次DeepSeek发布的论文,

在我的观感中,为大模型增加“概念”,在使用时的感受,远不像增加“逻辑”那么强烈。

这个更新,并不足以让DeepSeek重新拿回日活第一的位置。

但是,我相信DeepSeek并不在乎。

在他们眼中,改进技术、提高大模型的理解能力和数据处理能力,是更重要的事儿。

实话说,在这一轮的大模型竞赛中,我也不知道最终谁会胜出。

但是,如果有最终的胜利者。

比起豆包,情感上,我会更希望胜利者是DeepSeek。

162 3748

与一位小红书前员工聊了聊:作为平台方前员工,看到过小红书上那么多成功和失败的品牌后,当他自己决定创立一个品牌时,会怎样思考和启动?

本期节目邀请的嘉宾“生椒牛肉”,在小红书工作多年,在平台时,见到了小红书上大量品牌的起起伏伏。离开小红书后,又创业做了小红书代理业务,亲自服务品牌。

最终决定,亲自下场做一个品牌。

在为自己寻找品牌创业机会时,他有几句话让我印象很深刻:

“要选3亿以下的小市场。”

“要让产品成为内容的容器。小红书上只有三种爆款内容的容器:随手拍就很好看的。让用户感知到自己被看到、被理解的。激发用户的创造和分享欲的。”

“与人建立联系的状态,比竞争更重要。”

本期节目邀请的嘉宾“生椒牛肉”,在小红书工作多年,在平台时,见到了小红书上大量品牌的起起伏伏。离开小红书后,又创业做了小红书代理业务,亲自服务品牌。

最终决定,亲自下场做一个品牌。

在为自己寻找品牌创业机会时,他有几句话让我印象很深刻:

“要选3亿以下的小市场。”

“要让产品成为内容的容器。小红书上只有三种爆款内容的容器:随手拍就很好看的。让用户感知到自己被看到、被理解的。激发用户的创造和分享欲的。”

“与人建立联系的状态,比竞争更重要。”

选择小市场,陪它长大 | 前小红书人谈怎么创立一个小红书品牌

消费新时代

14 21