即刻App年轻人的同好社区

下载

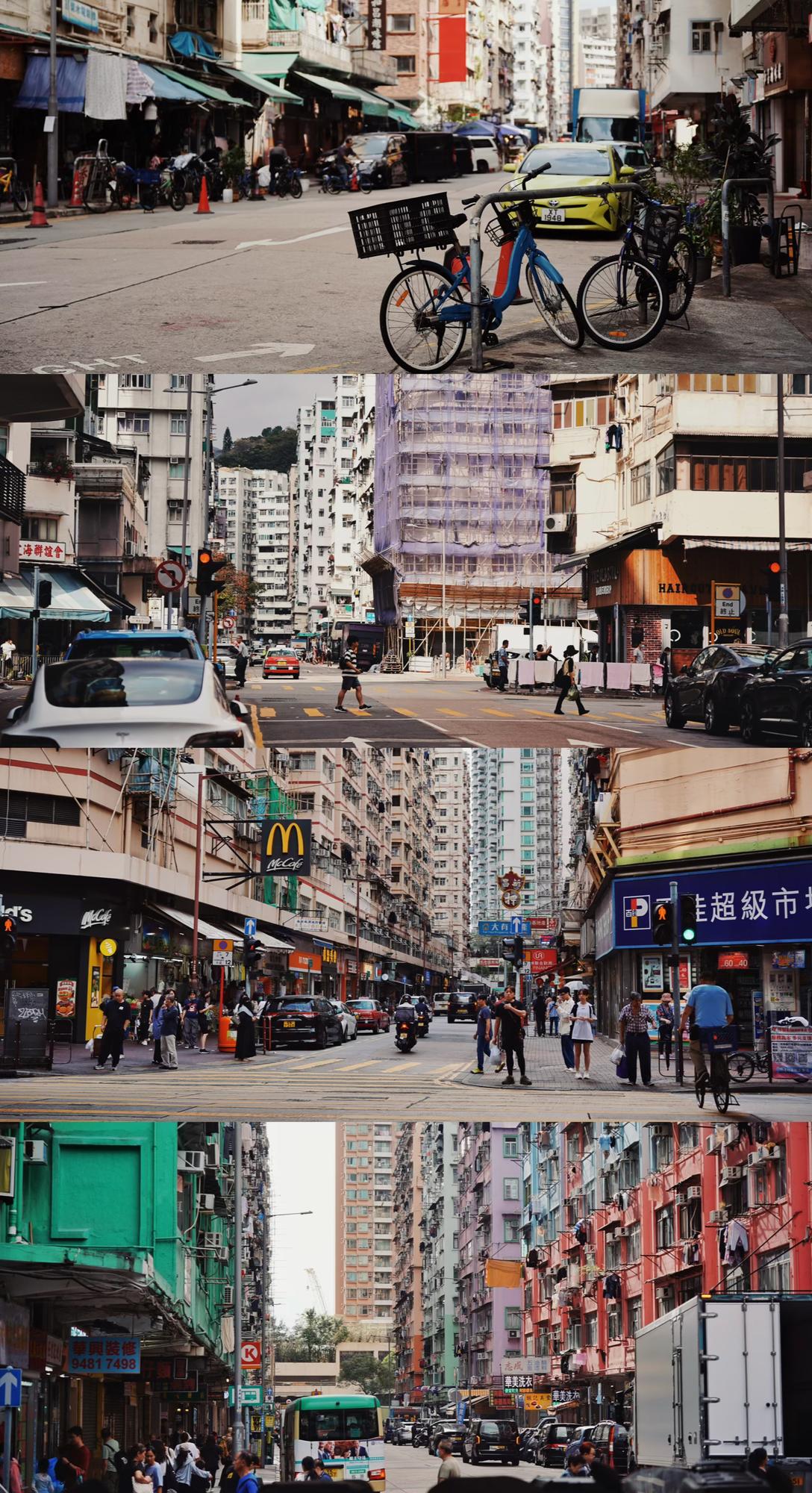

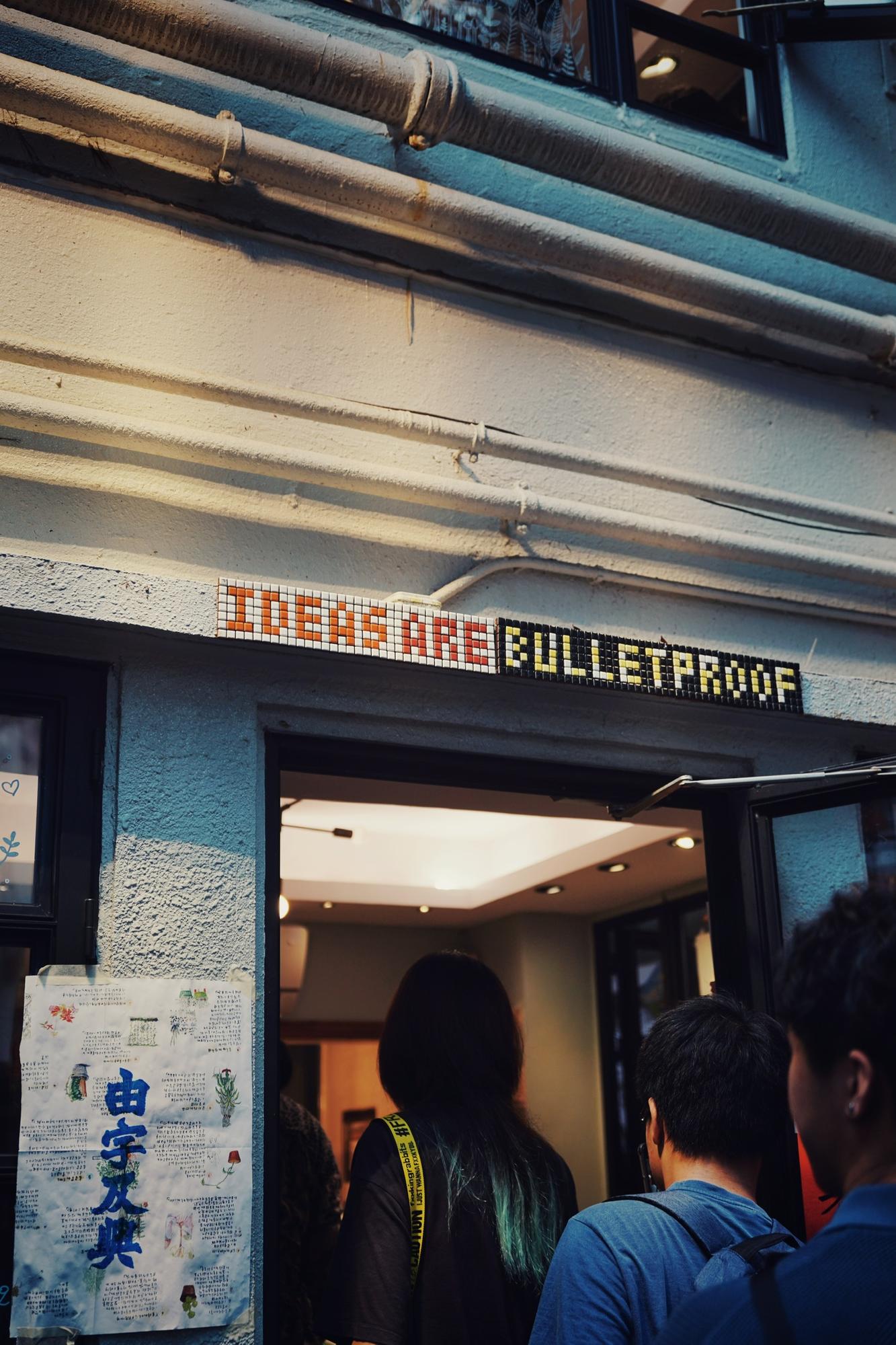

城市路上观察学

野生路上观察学研究员,靠压马路认识一座城市。带上坐标,和即友分享你的城市路上见闻吧!

7090人正在讨论,10.4万人浏览

相关圈子

这个城市绝了

13万名即友已加入

街头摄影扫街组

85万名即友一起扫街📷✨

即友的周末生活

8.9万名即友正在享受愉快周末🖼

大城小店

18万名即友正在寻找喜欢的城市角落

一起散散步

2108名即友已加入

动态

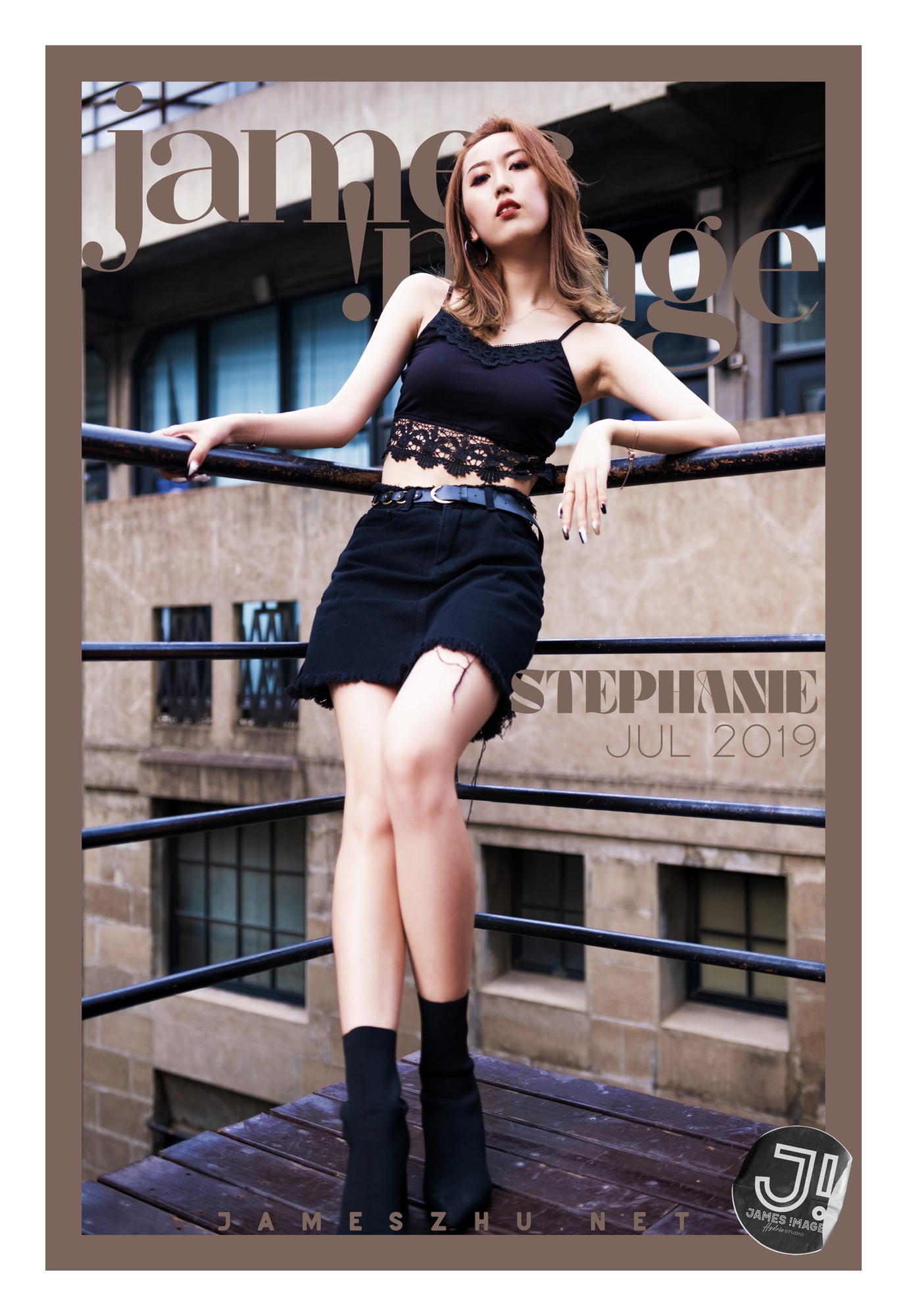

- 🎁有奖活动丨即刻 x @未来预想图 发起 #城市路上观察学 ,来记录、分享你的城市漫步吧🚶♀️🚶

一向热爱city walk的我,不管在哪座城市都喜欢在马路上多走走:

在广州六运小区钻咖啡店、在台北大稻埕逛年货、在鸭川边和京都人一起看晚霞发呆……旅行时走街串巷,走近当地真实生活,也留下难忘的旅途记忆;

长乐路、南昌路、顺昌路…周末我去这些小马路走走,虽然在上海住了很久,但每回都有新发现🤩

如果你也爱“路上观察学”这门有意思的学问,就一起来聊聊吧!

👇参与方式:

带上 #城市路上观察学 分享城市漫步时随手拍下的见闻、脑中冒出的感悟,或者推荐一条你喜欢的漫步路线。

🗓开奖时间:7月19日

🎁奖品内容:

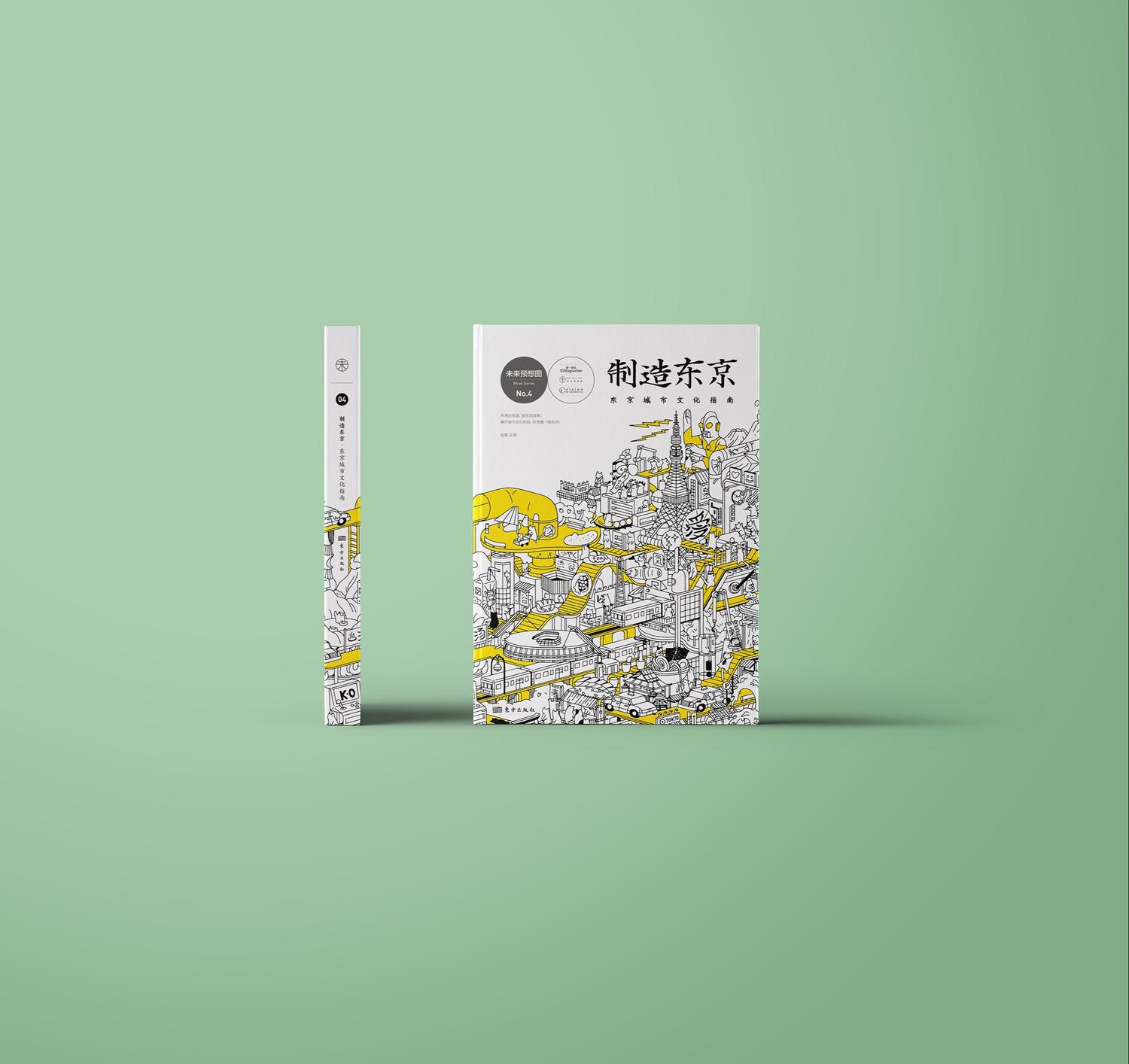

- 优秀观察家3名:各送上1本《制造东京》Mook

- 人气奖3名:除优秀观察家外,人气前3的动态作者各会获得1枚东京城市主题香片(款式随机)~

城市的好玩和有趣,一起在路上感受一下吧👀

216 5454

216 5454 - #城市路上观察学

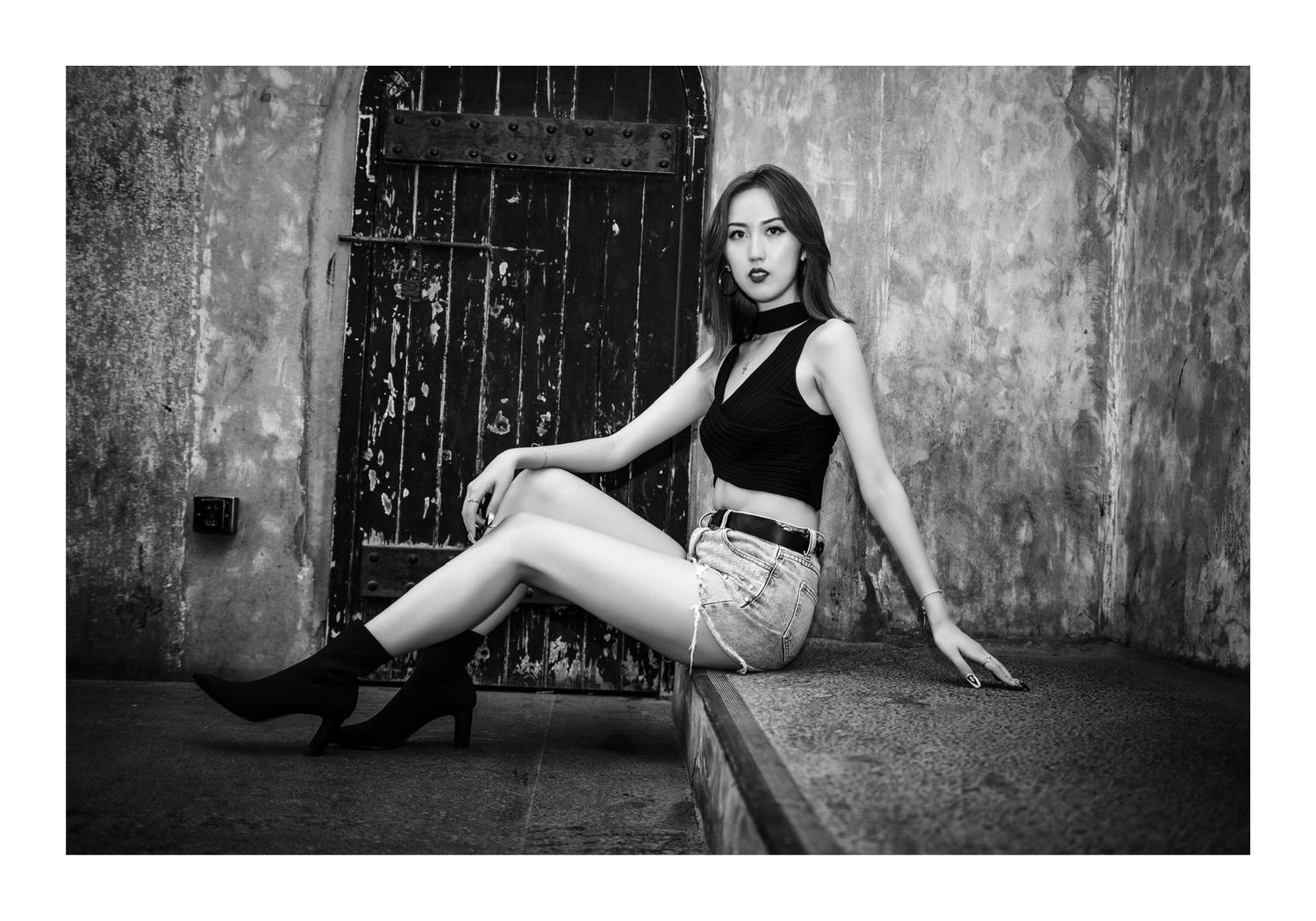

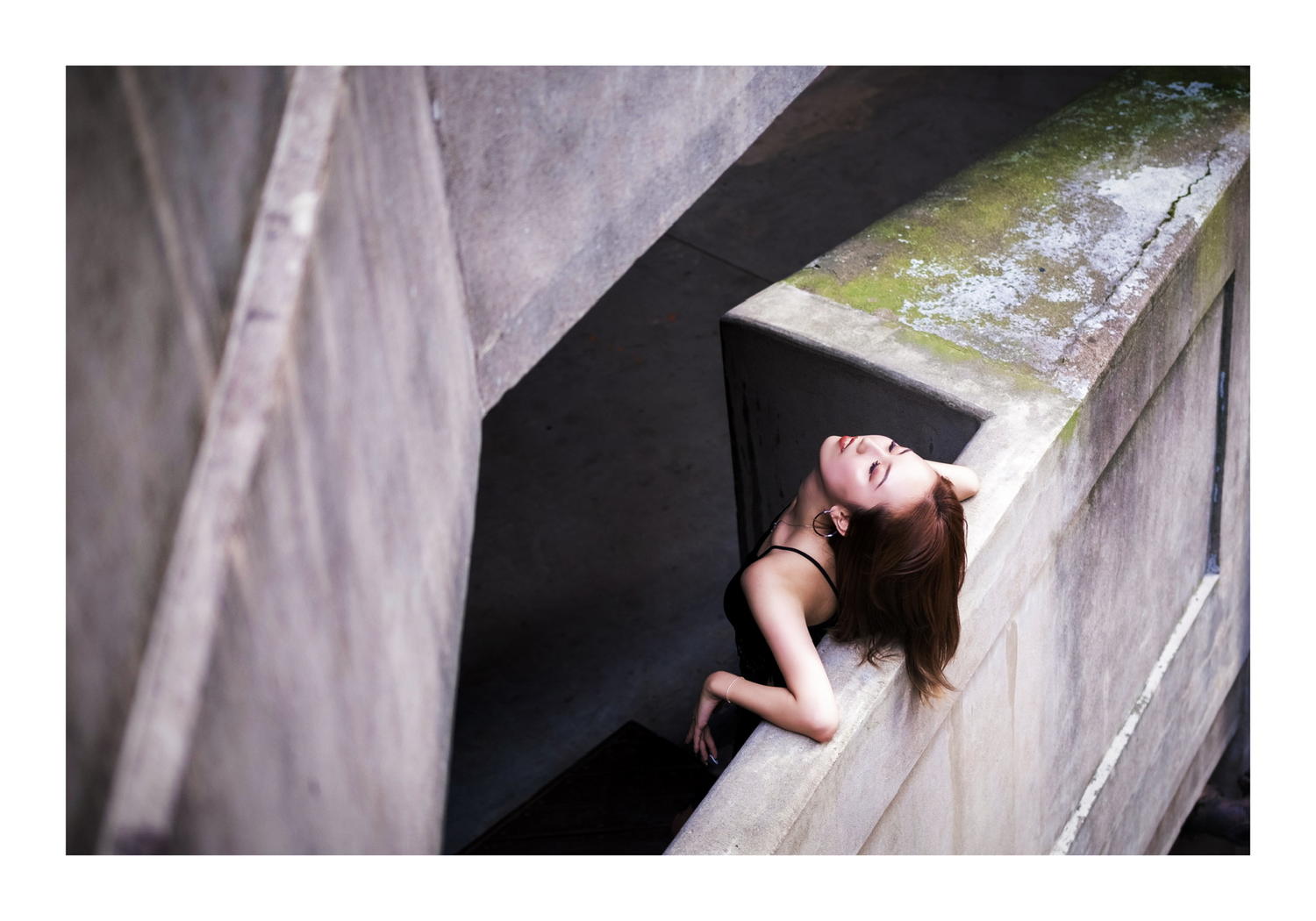

本期城市影像记录于2021年2月,拍摄地址为虹口区北海宁路64号。北海宁路64号原为日本旅馆丰阳馆新馆,建于1924年。这座日本旅馆在当时属于一流旅馆,曾是日本帝国主义海军、海员协会等指定旅馆,是当时日本人重要的社交场所。

走上天台后视角豁然开朗,没想到里面别有洞天~大片的老建筑如潮水般映入眼帘,真是太壮观了!这里面的每一栋楼,每一块砖都是历史的见证,时代的印记!

7 00

7 00 - #城市路上观察学

同样是四年未见,和谷歌地图列表里一长串地点永久关闭或已失效,同时又拔地而起许多新建筑的东京相比,走在京都街头似乎察觉不到什么变化(但哲学之道有绝美庭院的Yojiya Cafe关了让我十分痛心)

我想对京都来说,这四年不过是它一千多年历史长河里的一瞬,游客去了又来,它依旧不动声色地伫立在此。

争取樱花季再会🫡

27 00

27 00 - 听说泉州过年期间的踩街活动改到东海去办了,很多人大呼离开古城气氛瞬间减半。

那天我们坐小白车回民宿,本来准备穿小巷子不走西街,结果从芥子门口穿出来遇到开元寺门口好多在候场的民俗表演者。跑去打探了一下之后发现是给踩街做提前彩排的队伍,于是在石凳子上坐了半个小时等开场。

泉州真是我的福地哇。

#城市路上观察学

21 140

21 140